2025年07月02日

6月初,西交利物浦大学影视与创意科技学院2025届毕业展如期举行。本届毕业展所呈现的五大专业作品,无论是在选题立意上,还是在技术实现与媒介融合的层面,都体现出极高的创造性与前瞻性。学生们以个体视角回应社会议题,以新兴媒介表达人文关怀,在虚实交融的创作中探索艺术、技术与情感之间的张力。

本篇文章聚焦采访现场——我们记录了几位毕业生最真实的声音。他们谈灵感来源,也谈焦虑与挑战;他们分享创作细节,也袒露情感的起伏。这些对话,是一代青年对自我、社会、文化与未来的回应。

文化汉堡店

王雨萌 文化与创意产业硕士

Q1. 请简单介绍一下你的毕业作品,它希望传达怎样的主题或情感?

我的毕业作品叫做“文化汉堡店”,它以“快餐的制作流程”作为隐喻,探讨了在如今“社会加速”背景下文化被加速生产、碎片化传播和浅层消费的现象。在作品中,我们把不同的传统文化元素比喻成了制作汉堡的食材,在冷藏、切割、煎炸、组装等制作环节中模拟了一个文化从其原本的状态到成为快消产品的转换过程。通过这个作品,我们希望引起观众的思考:当文化变成了快餐,我们到底在消费什么?

Q2. 你觉得你的作品中有哪些创新的部分?

我认为作品最具创新性的地方在于两个方面。第一个是概念上,我们用食品流水线的结构比喻了在如今的社会背景下文化传播的机制,通过“汉堡店”这种轻松、具象的形式,让原本复杂又有些沉重的文化议题变得可见、可感、易懂。第二是在展现形式上,我们也做了丰富尝试,结合了装置、插画、视频等媒介,运用这种多维的方式增强展览的吸引力和沉浸感。通过媒介的融合,我们希望观众不仅仅是“观看者”,而是可以“走入”这个文化汉堡店的“消费者”,从多个角度理解并且反思我们的主题。

Q3. 在创作过程中,你遇到的最大挑战是什么?你是如何克服的?

如何在视觉表达和概念深度之间找到平衡,是我们在创作中遇到的最大挑战之一。因为我们既不希望这个作品因为过于学术而让大众难以理解,也不希望它因过度娱乐化而削弱它本该有的批判力。所以为了应对这个问题,我们在设计展览的呈现方式的过程中反复进行了测试与调整,例如尝试不同的装置材料、优化观众的互动路径,同时也反复打磨了展板上的文字内容与视觉设计。

在装置的实际制作过程中,我们也面临不少技术层面的难题。为了让作品更具生动性和参与感,我们采用了“动”与“静”的结合方式。我们不仅纯手工完成了模型静态部分的制作,还尝试引入机械装置,实现模型部分结构的真实转动。在这个过程中,我不断进行建模、测试、修改,想努力做到让观众在感官体验上更直接地感受到作品里“文化快餐化”的隐喻。

Q4. 这次毕业展对你来说意味着什么?有没有特别希望观众从你的作品中感受到的东西?

这次毕业展对我来说更像是对过去两年学习成果的一次实际的应用。它是一个将思考具象化、让创意落地的过程。两年来的学习让我对文化创意产业有了全新的理解,也积累了更多实践经验,所以我希望通过这个作品,将我对这个领域的一些观察与思考具体呈现出来。

我更希望观众在看完作品后,能稍作停留,思考一个问题:我们所理解、购买和传播的文化,是一种真实的体验,还是被包装过的文化快消品?如果这个作品能够促使大家开始提问、引发一些反思,就已经达成了它的意义了。

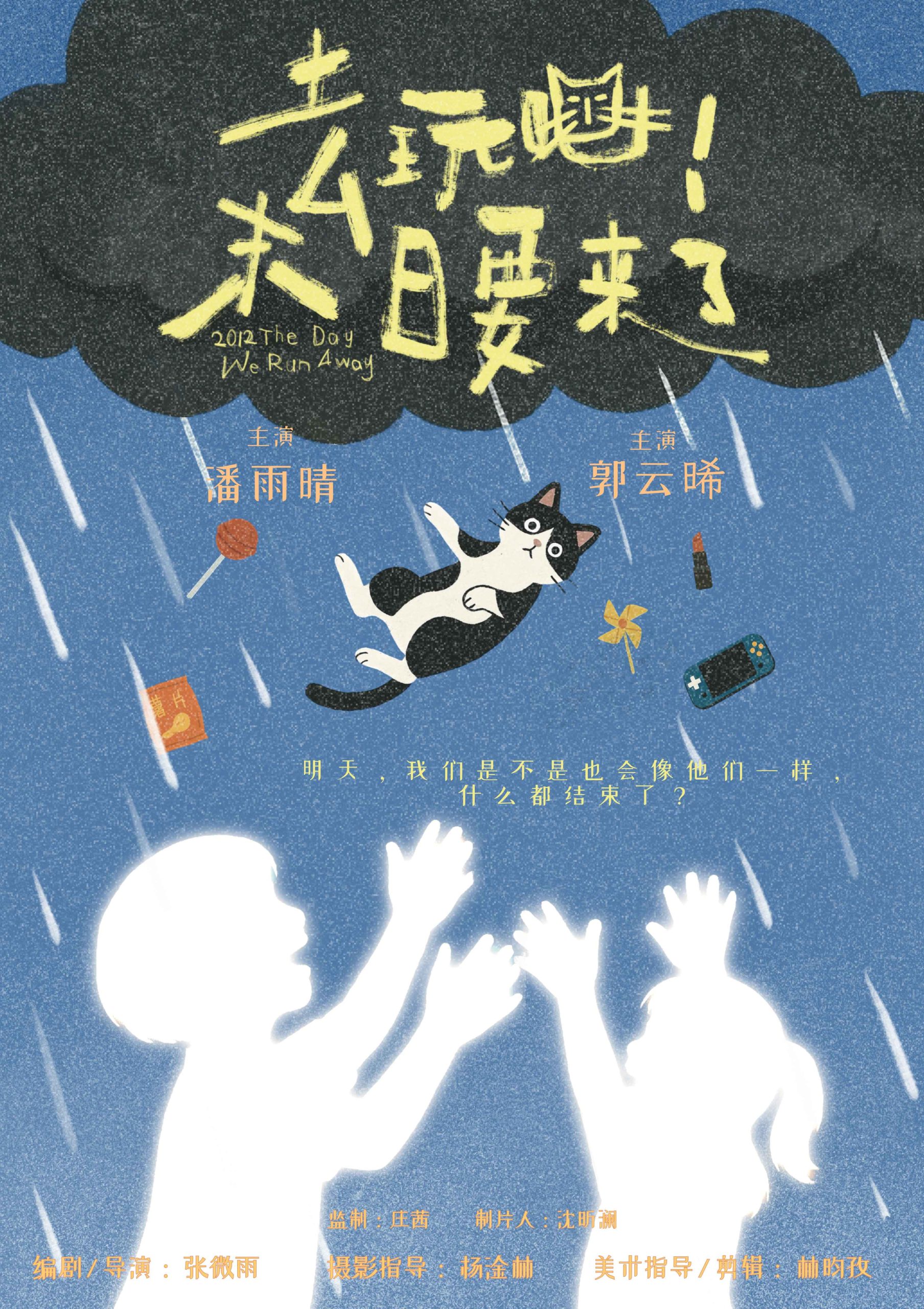

《去玩吧! 末日要来了》

张微雨、杨淦林、林昀孜 影视摄影与制作专业

Q1.请简单介绍一下你的毕业作品,它希望传达怎样的主题或情感?

张微雨(导演/编剧): 我们的毕业作品《去玩吧!末日要来了》讲述的是两个十岁女孩第一次直面死亡的故事。她们天真地相信2012年12月21日就是世界的尽头,于是兴奋地逃学,踏上了一场充满童真与冒险的“末日之旅”。然而,一场意外的发生,让她们逐渐发现,“末日”和“死亡”并不只是遥远的传说,而是比想象中更加复杂而真实的存在。

小时候,大人们总是避谈“死亡”,于是当“末日”的谣言在周围蔓延时,我根本不明白它真正意味着什么。后来,当我逐渐长大,亲眼目睹了亲人的离世后,那种猝不及防的悲伤和困惑引发了我的存在主义危机。我开始想,如果小时候能对“死亡”多一些了解,也许面对它时就不会如此手足无措。

因此,这部影片里两个小女孩的经历,正是一次真实而纯真的“死亡教育”。在她们的冒险中,有童年的纯净,有友情的陪伴,也有与死亡初次相遇时的勇敢和难以言说的困惑。

这部电影,关于童年,关于爱,关于我们如何学会面对死亡。

Q2.本次毕业展主题是”未来创新者“,你觉得你的作品中有哪些创新的部分?

杨淦林(摄影指导/调色师):这次毕业展的主题是“未来创新者”,从一个摄影指导兼调色师的角度来说,我认为我们这部片子的创新不仅体现在选题上,更体现在视觉语言和技术实现上。

首先,从叙事出发,我们关注了一个在同龄创作者中非常少见的题材——小孩如何理解“死亡”。为了捕捉孩子们天真而敏感的视角,我们决定将整部影片拍摄得更接近纪录片的风格。因此,在摄影层面,我选择了全片使用 Atlas Mercury 1.5x 变形宽银幕镜头。变形镜头本身带有强烈的视觉语言,我们通过它柔和的边缘像差与特有的横向拉伸感,强化了童年记忆中略带失真的复古感受。

在机位选择上,我们大量使用低机位拍摄,以小朋友的视角观察世界,这样能更贴近角色的心理,传达他们对世界的真实感知。此外,为了最大程度还原真实质感,我们使用了 ARRI ALEXA Mini LF 并以 3:2 OpenGate 的 ARRIRAW 格式拍摄全片。这种原始数据格式提供了极高的宽容度与色彩还原度,但对DIT、剪辑与调色环节都带来了极高的挑战,尤其是在我们预算有限的情况下。

影片的时间设定在2012年,我们花了大量精力去还原那个年代的质感——从视觉上,我在调色环节结合了 Kodak Vision3 胶片的色彩曲线特征,模拟出当年数码摄影尚不完备、视觉风格带有过渡性的色调。QQ空间界面、大头贴、小卖部零食,这些视觉符号都不是简单的怀旧,它们是我们这一代童年与青春的记忆锚点。

技术上的另一个挑战,是我们全片均为外景拍摄,并要求故事时间统一发生在同一天。实际拍摄却横跨了四天,并且正值苏州二月的天气多变、光线极不稳定。为了在后期中实现视觉连续性,我们必须在现场精准测光、稳定曝光,并在调色阶段逐帧微调画面色温与对比度,以实现一个自然统一的“虚构一天”。

在学生作品中,极少有项目会选择这么激进的参数与设备组合。但正是这种选择,让我们能够真正实现“儿童视角的沉浸感”,并为观众在大银幕上带来一场情感与记忆交织的视觉体验。我认为,这就是我们在“未来创新者”主题下,作为影像创作者的探索和回应。

Q3.在创作过程中,你遇到的最大挑战是什么?你是如何克服的?

林昀孜(美术指导/剪辑):说实话,这次拍摄几乎让我相信我们没有被电影之神眷顾,我们碰到了超乎想象的困难:整个剧组连续三天与恶劣天气抗争——大风、大雨、大雾和低气温轮番上阵,甚至因为能见度太低,一度封了高速,车辆被迫绕行,行程严重延误;一位配角演员临时突发急病,无法到场,我们不得不在极短时间内紧急寻找合适的替补演员;由于市区拍摄无法封路,不断有车辆和行人闯入,打断拍摄节奏……整个剧组几乎在“发现问题—解决问题”的循环中度过了每一天,没人有时间崩溃,到最后甚至“悲极生乐”。

作为美术指导,我面临的第一个难题是如何在高度不确定的拍摄条件下,依然维持整体视觉系统的连贯性与风格统一。比如,原计划中我们希望在同一家真实的大头贴店完成所有相关戏份,但因实际情况受限,不得不将这一场景拆分在两个不同地点拍摄,却又必须通过构图、色彩与布景上的细节处理,确保观众无法察觉其间的差异。此外,两位主角每天都在拍摄大量“撒野”类的高强度戏份,如何在不牺牲角色状态真实性的同时,精准还原她们服装、发型和妆容的连续性,也是一项艰巨的任务。更具挑战的是,我们的大量拍摄都在临时协调的户外环境中进行,面对空间限制、光线突变与背景环境的不一致,我不得不随时调整原定的美术方案,现场做出补救和优化。可以说,这次拍摄让我不断在“打补丁”的过程中摸索出一条属于我们项目的视觉叙事逻辑,既要应对现实条件的变化,又要守住情感表达的一致性。

而在剪辑阶段,我又遇到了另一个维度的挑战:如何用剪辑去“修复”这些不完美现场造成的节奏跳跃和情绪断裂。尤其是在高潮段落中,由于拍摄条件受限,缺少末日来临前的环境红团,我通过加入风声、雷鸣、鸟群受惊等音效,并利用闪电与手电筒光线之间的视觉转场,尝试制造情绪张力和节奏感。这些看似微小的补足,实则花费了大量时间去匹配画面节奏,才能让这段戏既可信又动人

此外,动物演员的小猫也带来了不少挑战。我们始终坚持不强迫它配合,而是围绕它的自然行为设计镜头。这就意味着我在剪辑时必须非常仔细地从长镜头中挑出猫咪最自然、最符合角色情绪的动作,再通过节奏和视角的重组,赋予其“情感意图”。

回顾整部片的创作,我感受到的不是“完成了一项工作”,而是经受了一场关于应变力、创造力与情感表达的真实考验。那些混乱和意外反而逼迫我学会了:即使在最不理想的条件下,也可以用创意和坚持完成理想画面与情绪节奏的构建。这次拍摄虽然艰难,但也让我真正体会到电影幕后工作的复杂性与创造力,也更加坚定了我未来继续走这条视觉叙事之路的决心。

Q4.这次毕业展对你来说意味着什么?有没有特别希望观众从你的作品中感受到的东西?

张微雨(导演/编剧):这次毕业展对我们来说,更像是一场幸福又充满感动的告别。我们很幸运,能够用这样一部温暖的短片,去为自己四年的本科生活,写下一个圆满的句号。

我们希望观众能在这部作品里,重新找回童年那份最纯真的勇气与想象力。也许还能唤起他们对于死亡的思考,或者是对友情的珍惜。对我们而言,这部短片不仅是一个故事,更像是一次与自己过往记忆的和解,一次对成长和失去的温柔凝视。

希望每一位看完这部短片的人,心里都能留下一点点关于爱的温度,也能再一次和那个纯真的童年自己相遇。

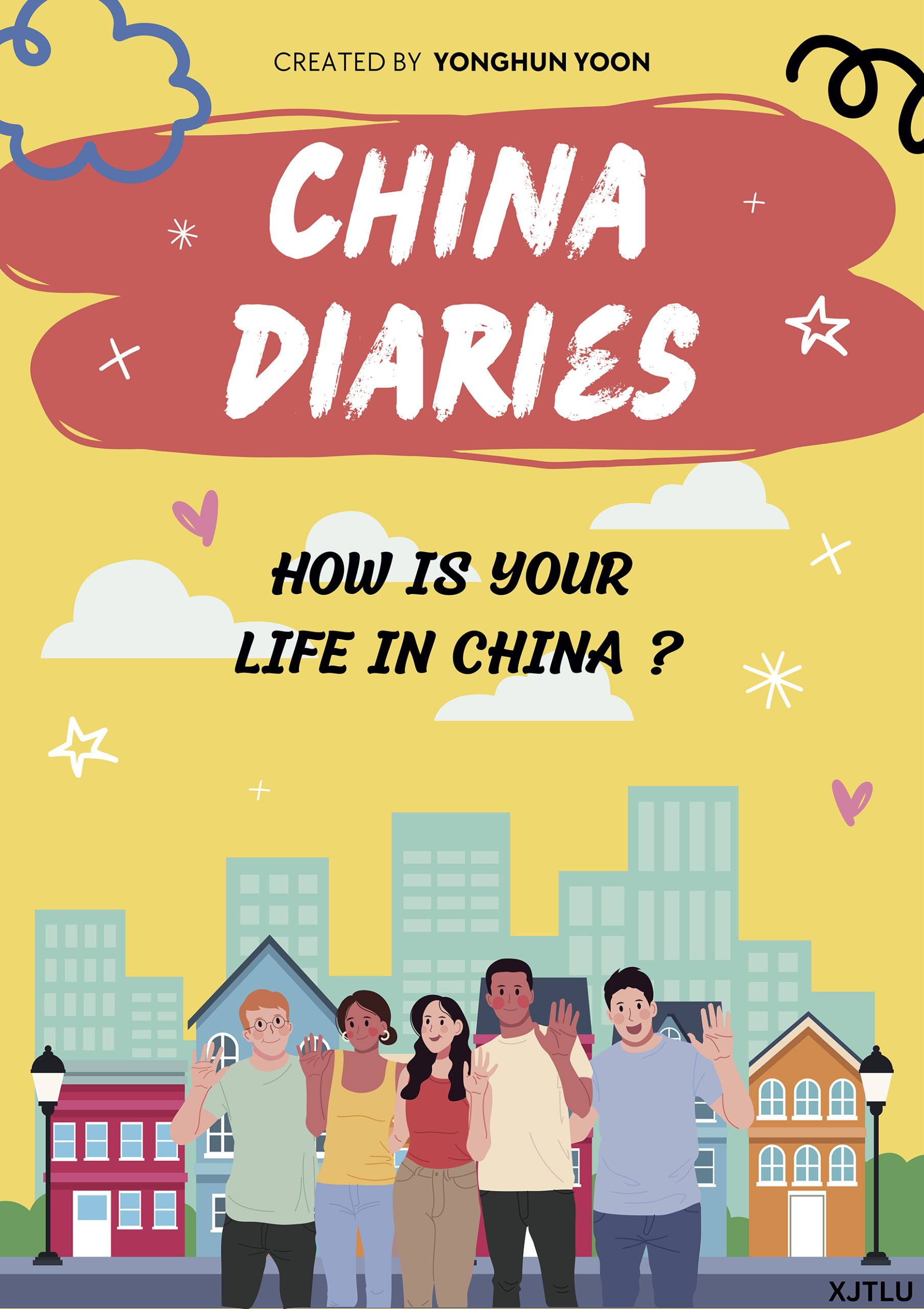

《China Diaries(中国日记)》

Yonghun Yoon 广播电视学专业

Q1. 请简单介绍一下你的毕业设计《中国日记》。它希望传达什么主题或情感?

《中国日记》是一档记录在华外国人生活的真人秀节目。这个项目旨在吸引那些对不同文化、生活方式以及世界各地人们独特视角感到好奇的观众。我最想传达的情感很简单:轻松、快乐和愉悦。我的目标是让观众在观看时开怀大笑,享受其中。

Q2. 本次毕业展的主题是“未来创新者”。你认为你的作品中有哪些创新之处?

我认为《中国日记》的创新之处在于风格的融合。这是一档英语真人秀,但采用了鲜明的亚洲视觉风格。我看过的许多西方真人秀非常侧重人际冲突,视觉特效也很少。相比之下,亚洲的真人秀,尤其是韩国的,通常更轻松欢快,充满娱乐性,画面配以生动活泼的动画图形来增强幽默感和活力。我想融合这些元素,做一档融入亚洲电视那种多彩、动感图形风格的英语真人秀,提供一种新鲜有趣的观感体验。

Q3. 在创作《中国日记》的过程中,你遇到的最大挑战是什么?是如何克服的?

最大的挑战是必须独自完成所有工作。从前期的筹备到后期的制作。我没有组员,所以每个决定都得自己做,整个流程都要自己把控,所有责任都得独自承担。压力常常很大,让人喘不过气。说实话,没什么特别的解决方法。我只能咬牙坚持。没人能替我完成,所以这成了一场个人挑战,一场与自己意志力的较量,我必须保持动力,坚持到底。

Q4. 这次毕业展对你意味着什么?你特别希望观众从你的作品中感受到或获得什么?

对我来说,这次展览标志着我学业旅程的完结。此刻心情复杂,走到这一步,我既感到如释重负和自豪,但也对未来既焦虑又期待,因为它也意味着新旅程的开始。作为一名同样在异国他乡追寻目标的外国人,我希望《中国日记》能给那些远赴他乡追逐梦想的人带来慰藉和鼓励。我希望它能鼓舞他们,让他们感到被看见,提醒他们并非孤身一人。

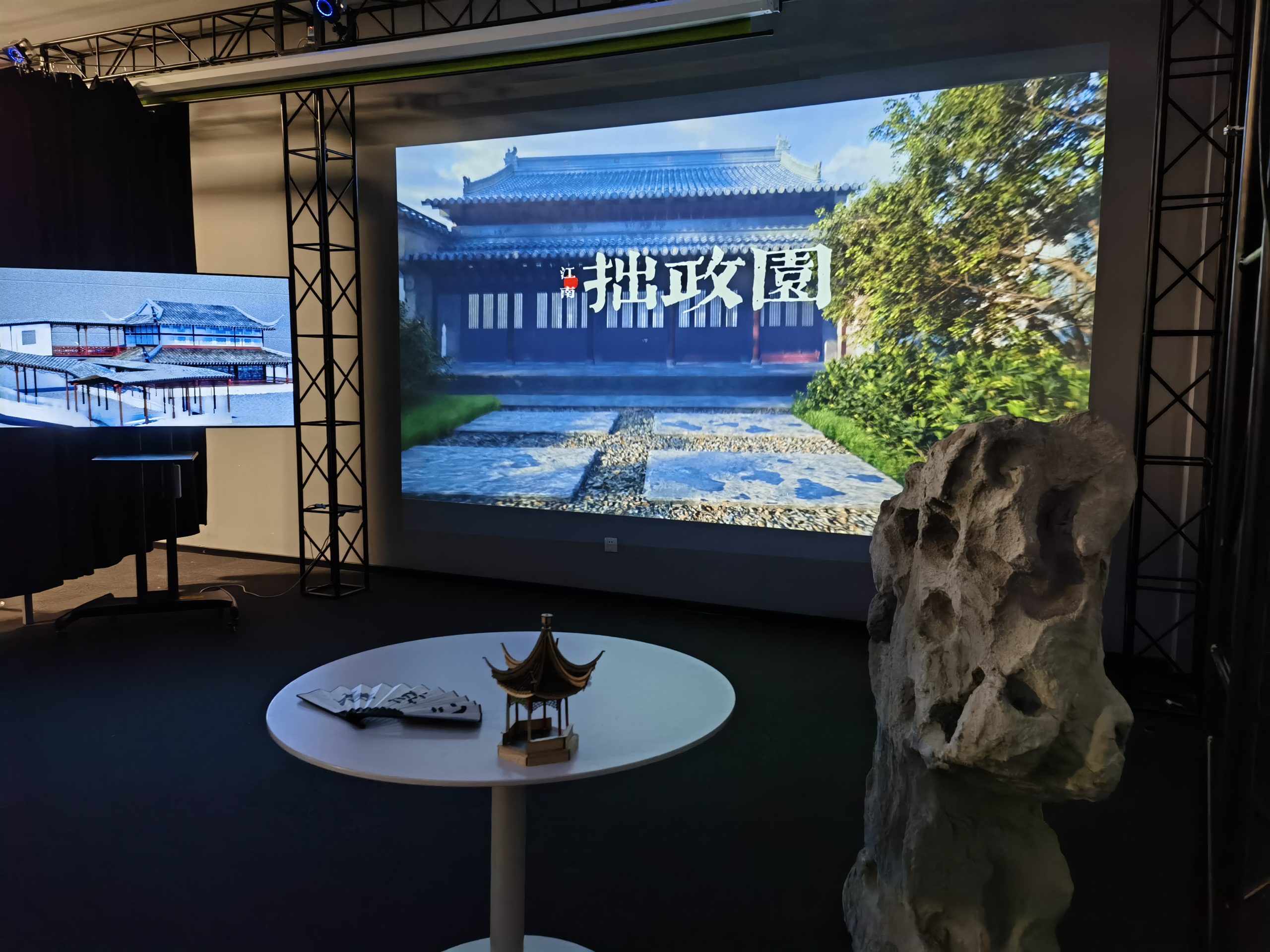

拙政园数字文旅

艾意凡、方哲皓 数字媒体艺术专业

Q1.请简单介绍一下你的毕业作品,它希望传达怎样的主题或情感?

我的毕业作品名为《拙政园数字文旅》,由刘芳老师指导,我与同学方哲皓共同完成。我们基于 Unreal Engine,以 1∶1 的比例对苏州拙政园进行数字化复刻,并植入“数字人”导览 AI,让观众能够“在线”穿行古典园林,聆听智能讲解,沉浸式感受江南园林的诗意与雅趣。项目的核心诉求是用前沿虚拟引擎技术为传统文化遗产“建档”,让更多人跨越时空去理解、欣赏并珍惜中华园林艺术之美。

Q2.你觉得你的作品中有哪些创新的部分?

实时四季系统:依托 Unreal Engine 的光照与粒子系统,我们为拙政园搭建了一个可实时切换的“春、夏、秋、冬”环境,让观众在数分钟内体验一年四季的光影与植物更迭。

生态 AI & 声景:引入天鹅、白鹭、麻雀等本地动物行为逻辑,配合环境声场与水面物理模拟,为观众呈现生机盎然的园林生态。

数字人导游:自研语音交互模块,观众可与 AI 导游对话,获得关于建筑意象、诗词典故等深度解读。

轻量化资产优化:通过 Nanite、虚拟纹理等技术,把超高精度模型压缩到普通 PC 亦可流畅运行的体量,为后续文化场景的推广提供技术模板。

Q3.在创作过程中,你遇到的最大挑战是什么?你是如何克服的?

最大的困难是高精度数据采集。园林内部禁止无人机拍摄,我们只能手持设备逐点扫描,再结合公开影像与历史图档进行建模。为保证还原度:

1. 点云拼接:把多源扫描点云进行配准,获取整体三维骨架;

2. 照片测量:对关键细节(梁枋雕刻、花窗纹样、植被姿态)逐帧拍摄,利用 Photogrammetry 建立 PBR 纹理;

3. 资产迭代:借助 Unreal Engine 的 LOD 与虚幻调色迭代,让场景在不同显卡配置下都能维持高帧率与美术统一。

艰难但也促使我们形成了一套适合传统园林的数字化工作流。

Q4.这次毕业展对你来说意味着什么?有没有特别希望观众从你的作品中感受到的东西?

这是我第一次把完整的个人/团队项目面对面呈现给公众,也是从学生迈向职业创作者的重要节点。我希望观众能在《拙政园数字文旅》中:

看到技术赋能传统:虚拟引擎不仅用于娱乐,更能为文化遗产保育与传播注入新活力;

感受到园林之魂:亭台水榭的格局、“步移景异”的叙事与四时更替的气韵,共同编织出东方美学;

生出走进现实园林的冲动:数字体验是一把钥匙,真正的空间体验仍在苏州;

体悟传承的责任:每一次点击与驻足,都是对传统文化延续的见证。

衷心感谢学院提供的展示平台,也感谢刘芳老师和所有指导老师在技术与创意上的悉心点拨。希望这份“小而精”的数字园林,能为大家带来积极、温暖且富有想象力的能量。

Blooming

张蓝尹 数字媒体艺术专业

Q1. 请简单介绍一下你的毕业作品,它希望传达怎样的主题或情感?

我的毕业作品《Blooming》结合了AI生成与AR增强现实技术,旨在通过数字手段对仡佬族刺绣纹样进行创新表达与传播。我将传统纹样与动态影像结合,用After Effects制作藤蔓生长的动画,对应图案《弯蕊璇涤》中“生生不息”的寓意;用Touchdesigner制作粒子效果,对应《鱼葫衍庆》中“多籽多福”的文化象征。同时,我为每个图案配上二维码,让观众能通过手机实时体验AR效果,更加直观地理解和感受图案背后的文化意义。这个项目想表达的,是传统文化与现代科技之间可以对话、共生,传统并不是被动被“保存”的对象,它可以在技术的赋能下以新的方式“生长”。

Q2. 你觉得你的作品中有哪些创新的部分?

最大的创新在于我尝试用AI与AR技术共同参与到民族非遗图案的再创作和传播中。一方面,我通过采集与分析仡佬族现有的纹样特点,借助AI(如不同Lora模型)生成新的配色方案和图形灵感,让传统图案在尊重原有设计逻辑的基础上焕发新的生命。另一方面,我用AR技术让静态图案“活起来”,通过动态生长、粒子扩散等视觉语言,激发观众与图案之间的情感连接。这种“看得见、动得了、能互动”的体验,是对传统图案传播方式的一种突破。

Q3. 在创作过程中,你遇到的最大挑战是什么?你是如何克服的?

最大的挑战是如何在尊重仡佬族传统刺绣图案基础上做出真正有价值的创新。现在市面上的非遗图案非常多,很多创新也容易流于表面化。在进行了大量田野调查并采访了一位仡佬族非遗传承人后,我意识到他们的创新方式往往是在“旧”中求“新”——通过重新配色或转换载体而非完全颠覆原有逻辑。因此我决定沿着这个方向进行设计:保留传统以动植物为灵感的设计逻辑,使用大胆配色与组合设计新的元素,并借助AI在这些基础上生成更具当代审美的图案。这既延续了文化的根,也拓展了它的枝叶。

Q4. 这次毕业展对你来说意味着什么?有没有特别希望观众从你的作品中感受到的东西?

这次毕业展对我来说是一个阶段性的总结,也是我将所学技术与个人文化关怀相结合的一次重要实践。我希望观众不仅能被图案的美感和AR互动吸引,更能从中感受到少数民族文化的深层精神与生命力。我尤其希望观众能意识到,非遗并不是静态陈列的“文物”,而是可以在当代通过新的媒介与我们重新建立联系。它不仅值得被看见,也值得被重新理解和再创造。

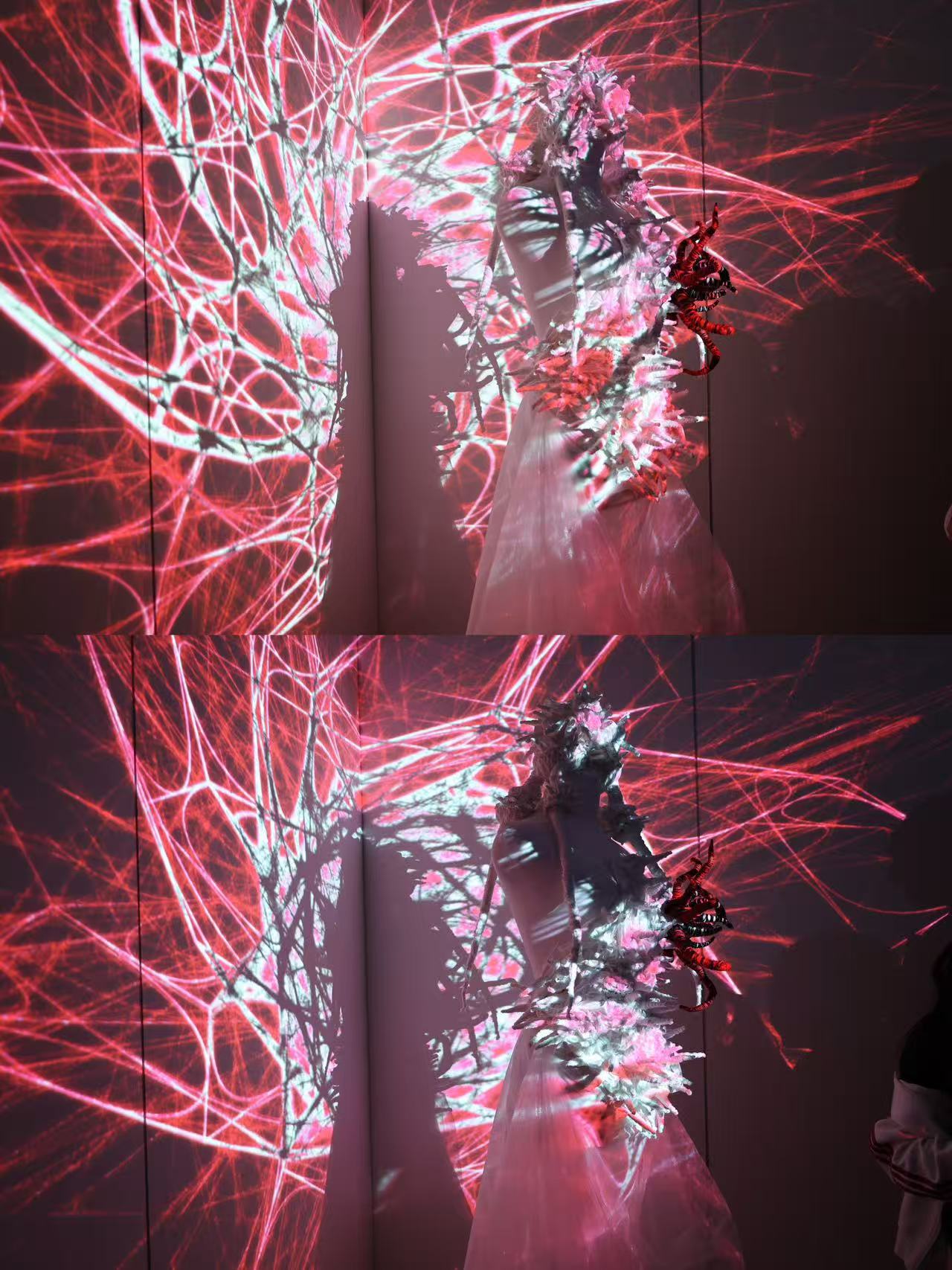

In Her Light

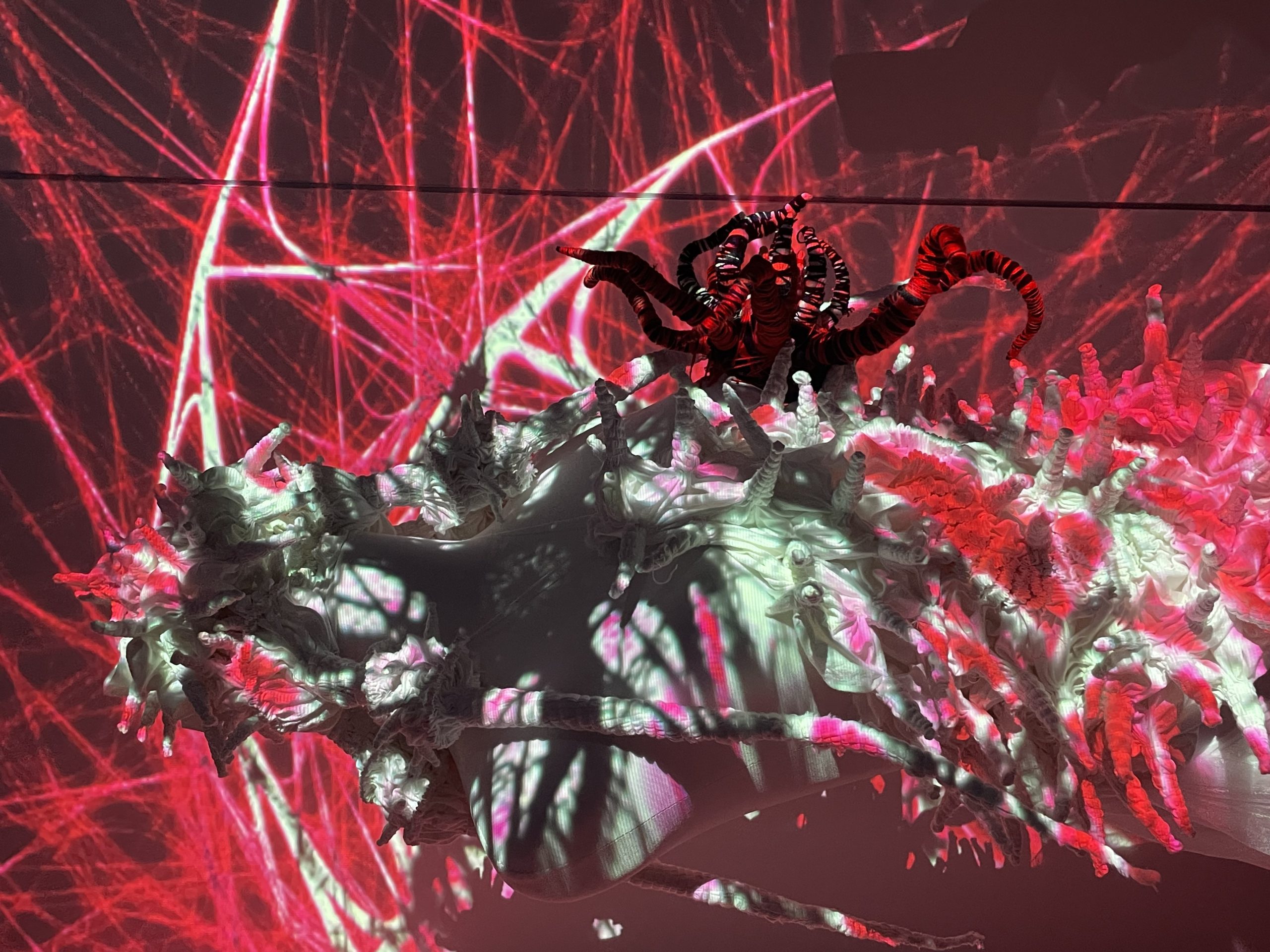

李柏霖 艺术与科技专业

Q1.可以简单介绍一下你的毕业作品吗?它希望传达怎样的主题或情感?

我的作品《In Her Light》,是一件结合互动技术和纺织艺术的装置作品,灵感来自我母亲之前患乳腺癌的经历。那段时间我深刻体会到疾病带来的不仅是身体的痛苦,更是情绪上的波动,比如恐惧、无助、但也有坚强和治愈的希望。

我想通过这个作品去还原这些复杂的情感,不是用语言,而是用可以“感受”的方式。观众靠近作品时,画面会变得柔和、安静;远离时,视觉会变得混乱、焦躁。这种互动方式希望观众可以主动参与、靠近,从而真正理解一个病人内心的情绪。这既是我对母亲的致敬,也是一种想让更多人了解乳腺癌群体情感世界的方式。

Q2.你觉得你的作品中有哪些比较有创新的部分?

首先是材质的使用。我用了黑、红、白三种线,加上扎染手法来象征不同的情绪状态:黑色代表恐惧和未知,红色像血管的扩张,白色则有治愈和脆弱的感觉。这些线不是简单地缝,而是用“爪子”一样的形式做成立体结构,很像肿瘤细胞的扩散,也是情绪的外化。

其次是“距离-反应”式的互动机制。观众站得越近,投影越平静,柔和;离得越远,图像就越扭曲。这个机制其实是基于我妈妈个人和病房里其他病患的阐述,我发现大部分乳腺癌患者一方面希望得到身边人的支持与关心,另一方面又耻于将这种疾病告知他人,觉得很多人会把这件事当成一个笑话。所以这种互动机制其实是乳腺癌患者情绪矛盾的一种表达,只有当你真正走近患者时才能引发投影的柔和版本,去看到他们真正的内心。

另外我还加入了气味和声音,比如空间中有淡淡的酒精味,让人想到医院;音效用了100Hz的低频噪音,会让人下意识感到紧张。这些都是想通过多感官的方式让观众更沉浸、更真实地体验。

Q3.在创作过程中,你遇到的最大挑战是什么?你是怎么解决的?

最难的其实是如何把技术做得“有情绪”。

一开始我想用压力感应,让观众去按装置的一部分,触发视觉变化。但试了几次之后发现不太合适——按压的动作太刻意,观众反而出戏了。后来我改用了超声波传感器,它能感应人靠近的距离,视觉变化也可以变得更细腻、有层次。

技术部分也有很多挑战,比如Arduino和TouchDesigner之间的数据传输、传感器信号的稳定性、投影设备的位置等等。我花了很多时间去反复调试,最后选择了一个视觉清晰、空间不受限的投影方案,并且把互动做得尽量“无感”,让技术服务情绪,而不是喧宾夺主。

Q4.这次毕业展对你来说意味着什么?你希望观众从你的作品中获得什么感受?

这次展览对我来说意义很特别。它不仅是我的一个作品呈现,更是我和母亲经历的延伸和转化。我希望这个作品能成为一个可以让人停下脚步、静静感受的空间。在这个空间里,你不需要懂艺术、不需要懂技术,只需要愿意靠近,愿意感受。

我特别希望观众能从中体会到:有时候,靠近一个人,不一定是说很多话,而是让对方知道“你在”。这就是我想传达的情感——陪伴、理解、共情,以及在脆弱中的力量。

(记者:李雯祯)

2025年07月02日