2025年08月14日

在日益微缩的芯片世界里,信息如车流般高速穿梭。传统的电子芯片依靠金属导线传输信号,虽然成熟稳定,却因为发热而面临速度和能耗的瓶颈。近年来,一种名叫“硅光子芯片”的新型技术被寄予厚望,它能用光来传递数据,让信息在“光速”中奔跑,大大提升芯片性能。

不过,要真正实现高速光传输,还有不少技术难题需要攻克。比如,如何让光在狭小的芯片内部灵活拐弯、精确送达目标功能区块,就像要设计一个高效的城市立交系统一样,既要节省空间,又要避免“交通拥堵”。

这正是西交利物浦大学电气工程及其自动化专业本科毕业生周闻立研究的课题。她在硅光子核心器件——多层结构的微盘谐振器——设计上取得的创新进展,成功入选即将召开的光子学领域旗舰会议IEEE光子学会议(IEEE Photonics Conference 2025,IPC 2025)。

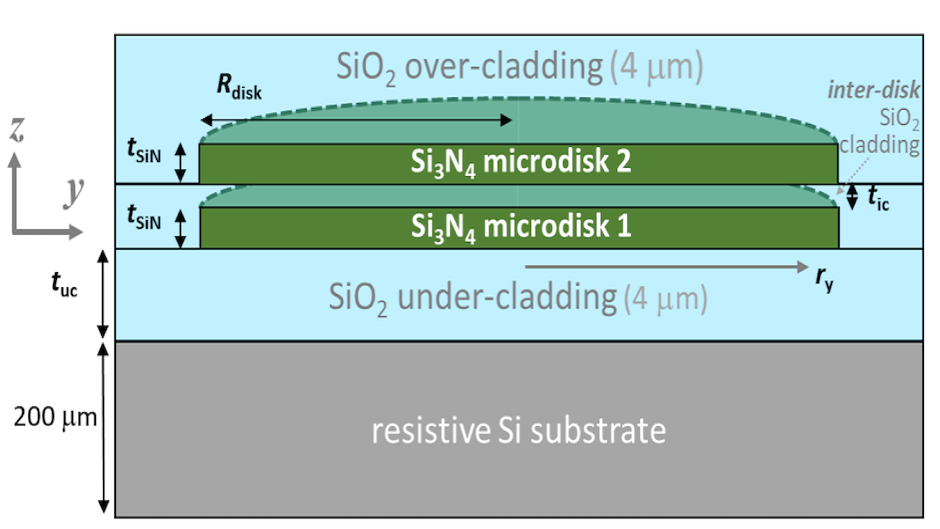

(图片说明:氮化硅微盘谐振器示意图,传输线中的光信号可以沿着圆弧形转换方向。)

智能工程学院电气与电子工程系的Sang Lam博士表示:“能够在IPC这样的顶尖会议上发表原创论文,对于本科生而言是极高的认可。”

多层结构微盘谐振器:让光转弯的“环岛”变“立交桥”

在硅光子芯片中,微盘谐振器是一种形状像圆盘的器件,它可以改变光的行进方向,是实现“光转弯”的关键装置。

传统的单层微盘结构像建在地面上的环岛,它与芯片内部的直线型传输线穿插摆放,使光信号能够在此转换方向,将数据、指令等信息高效传输至不同区域。但这种平面结构会占用较大平面空间。

周闻立的创新在于选用氮化硅材料,将它做成三维堆叠设计——像多层立交桥那样,光信号可以在不同高度的“桥层”上转向通行,不仅节省了空间、显著压缩了器件尺寸,还提升了光传输效率。

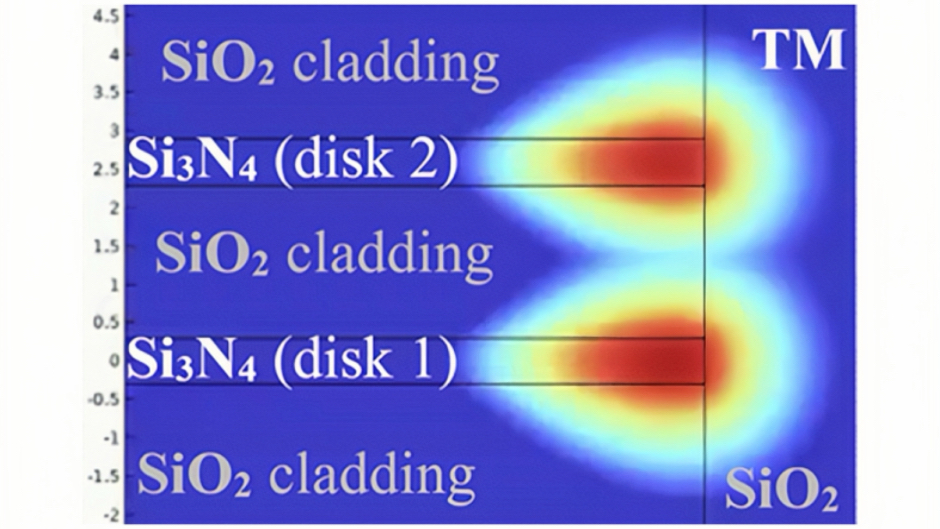

为了优化微盘谐振器的性能,她处理了海量数据,通过在仿真软件中调试微盘的厚度、包层宽度、刻蚀角度等多个参数,找到了提升性能的“黄金组合”。

(图片说明:在仿真软件中探索微盘谐振器之间的距离变化对于芯片运行的影响,红色部分为谐振器电场分布特性,根据其变化来优化间距参数,实现光子器件立体堆叠。)

光+电:不是取代,而是协同

除了追求技术的优化,周闻立的研究也考虑到了当前产业生态的实际情况。

当前,电子芯片仍然是主流。周闻立的研究并非要“用光取代电”,而是探索一种更现实可行的路径:让光子和电子芯片协同进化。

她解释:“电子芯片适合处理和存储信息,而光子芯片擅长高速传输。我们做的是把硅光子技术引入高速数据传输、互联等模块,让它在现有电子架构中‘添把劲’,形成‘光电结合芯片’。这是一种务实而富有前景的渐进式技术路径,让光速传输能力能在现有的电子芯片生态中逐步发展。”

本科生的科研之路:从“门外汉”到会议论文作者

令人惊喜的是,这项研究并非出自博士或教授,而是一位本科毕业生。

周闻立这篇论文的指导老师、智能工程学院电气与电子工程系的Sang Lam博士说:“能够在国际顶尖会议上发表原创论文,充分证明了周闻立在本科阶段完成的这项研究具备创新性和技术严谨性,也体现了我们的学生在光子学等前沿科技领域的发展潜力。学院和电气与电子工程系主任薛飞博士的支持保障了我们研究工作顺利开展。”

周闻立的科研之旅始于一次勇敢的“闯入”。

大三下学期,正在寻求科研机会的周闻立主动联系了Sang Lam博士,申请参加高年级的科研组会。

Sang Lam博士推荐她可以了解一下光子学这个方向,尽管对她来说这是一个全新的领域,但她并没有畏惧,而是先阅读了一些光子学的文献,并主动在科研组会上分享自己的理解。

这次主动出击,点亮了她的科研星图,毕业之际,她已手握多篇集成光子器件领域的会议论文。在校期间,周闻立通过学校的拓展学习计划(ESS)——该计划支持学生选修其他学院的课程,开展跨学科研究——选修了数学物理学院的量子力学课程,打下了量子理论的相关基础。

今年秋季,她将前往德国慕尼黑工业大学,投身更为前沿的量子芯片研究。

回顾本科阶段的成长,周闻立说:“西浦的老师教我们的,不仅是怎么把科研做好,也塑造了我们的科研品格。

“Sang Lam博士强调探索精神与主动性,他常说做科研要有自己的想法,保持好奇心,不能仅仅等待答案;Kyeong Soo Kim博士则传授了他的科研技巧,要求我们维护科研的严谨与诚信,这是研究者行稳致远的基础。这些指导,都是我未来学术与职业道路上不可或缺的财富。”

(记者:金画恬 编辑:寇博 图片来源:周闻立)

2025年08月14日