2025年08月14日

在西浦创业家学院(太仓)智造生态学院有一个特殊的编号——SE001。这是学院的首个融合式项目,由7名学生组成的Spinovation 旋动创意团队主导。他们运用3D打印、激光雕刻、PLC控制、机械臂等技术,搭建了一条真正的智能化、柔性化生产线。

西浦创业家学院(太仓)智造生态学院代理院长朱雨逸博士解释道,学校与海尔共建的产教融合实训基地——智能制造和智能机器人展厅非常的复杂,“甚至每个节点都能展开博士级别的研究,本科生难以真正动手参与。”为了让学生能在教学中真正理解和运用智能制造的逻辑,团队其实也在尝试构建一个“简化版”的教学产线。从零部件选型、制图、机械搭建到程序控制,希望学生在这个过程中掌握跨学科的知识与技能,实现了从观摩型学习到实操型成长的转变。

“这个项目很好地将我们在课堂上学习的理论知识与实践结合了起来。” 项目负责人郭伊轩说道,“有些内容需要我们提前学习,但如果没有亲手搭建这条产线,我们很难真正理解如何把理论应用到实际。你要想把理论跟实践结合一下就是还是需要有一个这样的项目才能做到。”

从一个视频到一个团队

2024年初,知名百万级博主 “老师我叫何同学” 发布了一条流水线制造视频,目前在B站已收获高达1736. 2万次观看。在视频中何同学通过流水线折叠做鸽子并写上有意义的文字,做成礼品回馈粉丝。这个视频的发出也让很多学习相关专业的同学了解到技术不仅是用来解决实际问题的工具,它同样也可以是创造乐趣和展示创意的载体。

图为“老师好我叫何同学”视频截图 来自网络

这不禁让当时在读智能制造工程专业大三的陈泓凯同学回忆起自己当初选择智能制造工程专业的初衷,“我就是对实体产业比较感兴趣,很喜欢动手做东西。比如我们的手机,我会感兴趣的部分是它是怎么做出来的。”

于是,朱雨逸老师在学院群里提出:“有没有兴趣我们也做一个类似的项目?” 这个想法得到了曾参加过苏州博世工业控制大赛并进入决赛的郭伊轩和他的团队的积极响应。“我们本来就喜欢鼓捣东西,能结合所学知识做个真正的项目,当然是个很好的机会。”郭伊轩表示。

图为项目成员合照

确定产品:一款象征校园文化的指尖陀螺

“还是先从产品入手,就是你得先有一个想要做一个什么样的东西,它需要怎么样的组装的工具?你得从这个入手才能建立一条生产线。”郭伊轩解释道。

最初,团队对于生产什么产品没有明确概念。学院的初衷是打造一条展示自动化能力的产线,并且希望产品是可以作为学校的宣传周边使用的。获得了学院的制作要求之后,小组开始讨论选品。他们考虑了很多选项:台灯? 需要复杂的电路控制,难以实现全自动化。闹钟? 送闹钟作为伴手礼,总感觉不太吉利。键盘? 需要工业开模,成本和技术难度过高。画框? 过于普通,缺乏趣味性。

项目成员杨非凡注意到,校园建筑呈圆环状,这一独特设计常让新生惊叹不已。他便萌生了一个想法:“有没有一种设计,既能体现学院的标志性建筑,又能成为有趣的伴手礼?”经过一周的头脑风暴,并在小红书和淘宝上调研市场需求,团队最终决定制作一款灵感源自学院建筑的指尖陀螺,既具纪念意义,又能巧妙展示学院特色。

确定产品方向后,团队迅速进入设计阶段。他们使用3D建模软件反复调整外观,但每次打印出的模型总会暴露新的问题:动平衡问题:指尖陀螺需要高速旋转,但如果配重不均,会导致手感不佳?视觉呈现问题:如何在陀螺有限的造型上,还原校园标志性建筑的特征?生产工艺问题:如何让自动化设备精准切割、拼装零件。

面对这些挑战,团队通过反复试验寻找解决方案。比如,动平衡问题最初让他们头疼不已,由于PLA塑料较软,初期制作的陀螺在旋转时常出现晃动。他们不断调整配重,优化结构,并通过多次3D打印测试改进设计。

“最初我们并没有做过3D打印,虽然上过相关的课程,但更多的是理论知识,实际操作时我们遇到了不少困难。” 团队成员坦言道。尽管如此,成员们没有放弃,而是通过反复试错和调整,通过一次次尝试找到了合适的配重设计,使得指尖陀螺更加稳定。

产线设计:如何用最简单的方法实现自动化?

在智能制造中,每个小组件都被称为一个“机构”,即完成特定任务的机械结构。在流水线上为了达到某一功能就需要各个机构的配合。例如,如何确保一堆零件在流水线上以同样的姿态进入下一环节?这个看似简单的过程,实际上是自动化生产中需要去不断打磨的部分。

郭同学举例道,比方假如你有一麻袋塑料瓶盖一样的料品,如何确保你从一麻袋倒到一个仓里面,如何确保它是以能加工的姿态出来,它需要一定的设计。在产线上他们会遇到上百个这样的小流程,他们需要考虑如何实现这个功能。“就是你设计的机构如何能实现你想要的功能,或者说以最小的代价实现。就比方说用人工解决可能很容易但又不智能。如果用一个一整条机械去执行一个动作肯定也很简单,但是它的成本又会太高。市面上成熟的解决方案可能需要三四十万元,我们预算是没有办法承受的。所以我们必须找到更简化的方法,比方说可能是一系列的铁丝,一个铁条,或者说一个气缸去执行这个动作。总之,如何精简,这个很难。”

图为团队设计模型

行业支持:海尔如何帮助我们降低成本?

当真正开始设计产线时,团队立刻感受到理想与现实的差距。"光是PLC型号就有上百种,就像买电动车要考虑续航、马力、电池类型。"郭伊轩坦言。学生设计的非标零件开模成本动辄十几万,而他们对供应链的认知还停留在"淘宝采购螺丝"阶段。

要搭建一条真的可以生产的产线,对于仅仅在课堂学习,在网络学习的团队来说,要实现这一点还是很困难的。这时,海尔工程师的行业经验成了关键纽带。“海尔与西浦过去五年的合作将西浦智造生态学院打造成了一个产教融合教育模式下的标杆学院。”西浦创业家学院领导小组组长张晓军教授在2024卡奥斯-西浦战略升级合作启动仪式中提及。

朱老师指出,在学生项目的推进过程中并不是一开始就依赖企业支持,而是团队在校内理清方向、验证可行性之后,再精准地向企业提出具体需求。这样的“自带方案”的合作方式,让企业更愿意参与,也更有效率。对海尔来说,这样的合作不仅拓展了其在教育领域的创新布局,更重要的是,它帮助他们接触并影响一批有潜力的未来人才,这本身就是一种面向未来的投资。

海尔团队进入项目后不仅提供价值2万元的资金支持,更用企业级的"零件数据库"帮学生筛选出80%可替代的标准件,将非标定制比例压缩到20%,节省了大量成本。

郭伊轩解释道,“像我们相当于是初学者,没有接触相关的事情设计的某一些零件,在我们根据自己的理解设计出来之后,海尔工程师能够从真实环境告诉你没有必要自己做。前几个月,我们已经把需要购买的都列在表格里面,现在一共要采买大概差不多一两百的组件了。”

图为团队与老师们进行讨论

第一次手工做出的产品:从一颗齿轮开始,走进现实的打磨

起初,团队只是把这条产线当作一个项目推进。直到有一天,朱老师向他们提起:学校市场部正在为“西交利物浦大学产教融合开放共享日暨2024卡奥斯-西浦战略升级合作启动仪式”筹备伴手礼,一时间还没有找到特别合适的创意。“既然你们做的是教学产线,为什么不让它直接服务学校的活动?”朱老师建议。于是,学生项目第一次有了“真正走向市场”的机会,也就此踏上了一次跨学科、跨场景的实践旅程。

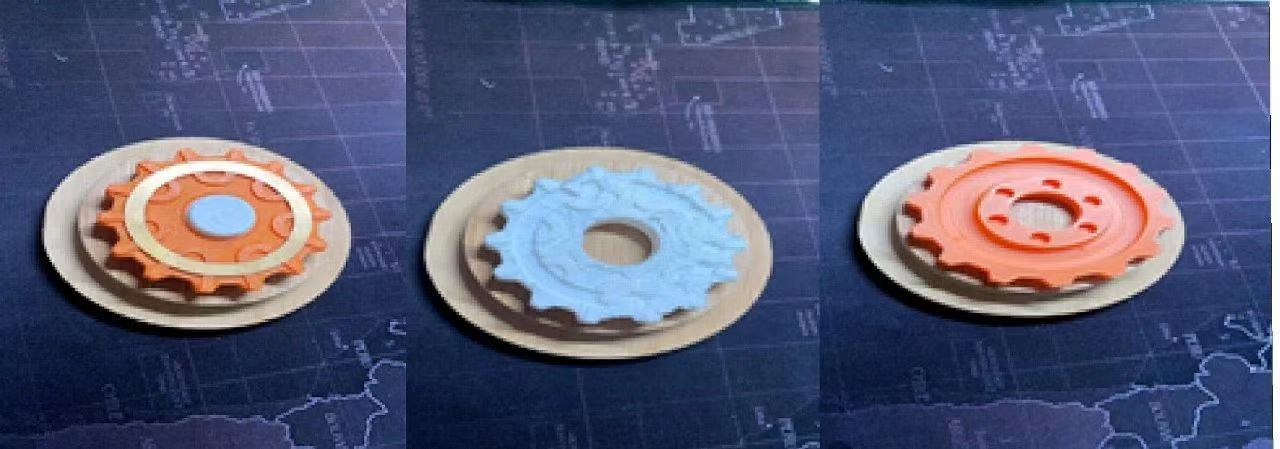

彼时,产线尚未完善,留给他们的时间也不多。团队最先想到的是利用学校已有的3D打印设备赶制齿轮零件,但很快发现产能根本无法在活动前完成。于是,他们迅速切换方案,转向外部资源寻找可替代的打印服务,并紧急筛选合适的轴承型号。而当第一批成品组装完成后,大家又觉得白色的原材料外观太过单调——干脆自己动手喷漆。在宿舍楼下铺上纸板,几位成员轮流化身“喷漆工人”,一遍遍上色、晾干、组装、包装,每一个细节都亲力亲为。

“当时让他们赶工接了一单生意,我还以为他们能赚点经费呢。”朱老师笑着回忆。事实上,团队成员最后算了一笔账:外包费用、材料成本、耗材损耗,几乎刚好打平。“我们连人工和水电都没算,赚是肯定没赚的。”团队成员苦笑。但也正因如此,他们第一次真实体会到:自动化、系统化、供应链管理的意义,远不止课堂上那几页PPT。

这次“几近土法上马”的经历,不只是一次动手挑战,更是一场关于时间管理、成本控制、质量把控与跨专业协作的沉浸式实践。他们原以为一个小产品可以轻松卖到40元,结果才发现,只有真的动手做过,才知道“值钱”的不只是产品,更是把产品做出来的整个过程,而智能制造、智能生产线的意义也得到了具象化。

图为成员手工喷涂颜色

尾声:那些图纸不会告诉你的真相

真正的成长来自实践,而不是纸上谈兵。团队成员感慨道:“当设备真正摆在面前,我们才意识到哪些设计存在问题,哪些地方还能优化。”目前,在海尔工程师的协助下,产线的零部件已陆续到货,项目正式进入组装阶段。然而,组装本身依旧是一个庞大的工程。四名已进入大四的成员正全力推进工作,争取在毕业前完成尽可能多的任务。后续产线的优化及迭代,郭伊轩称可能需要由学弟学妹们来完成了。这也正是朱雨逸老师对该项目的期待——最初的SE001项目承担着“试水”的任务,也暴露出项目过大、分工不明确、学生压力过重等现实问题。但这也成了推动改进的起点。团队开始将后续项目拆分为更细的子模块,让学生专注于其中一个点做深做透。而随着团队的成熟与学生主观能动性的增强,老师们也开始设想:未来是否可以对接完整产线,是否能将现在的“学生产线”数字化、信息化,提升效率、控制成本?这个项目的最终目标,不止是一个产线的搭建,而是一套可持续发展的学生项目体系——让更多的学生能从中获得真实、有挑战性的实践经验,并在这个过程中不断成长、突破、升级。

(记者、编辑:丁莹 审核:张晓军、许晓旻)

2025年08月14日