2025年08月18日

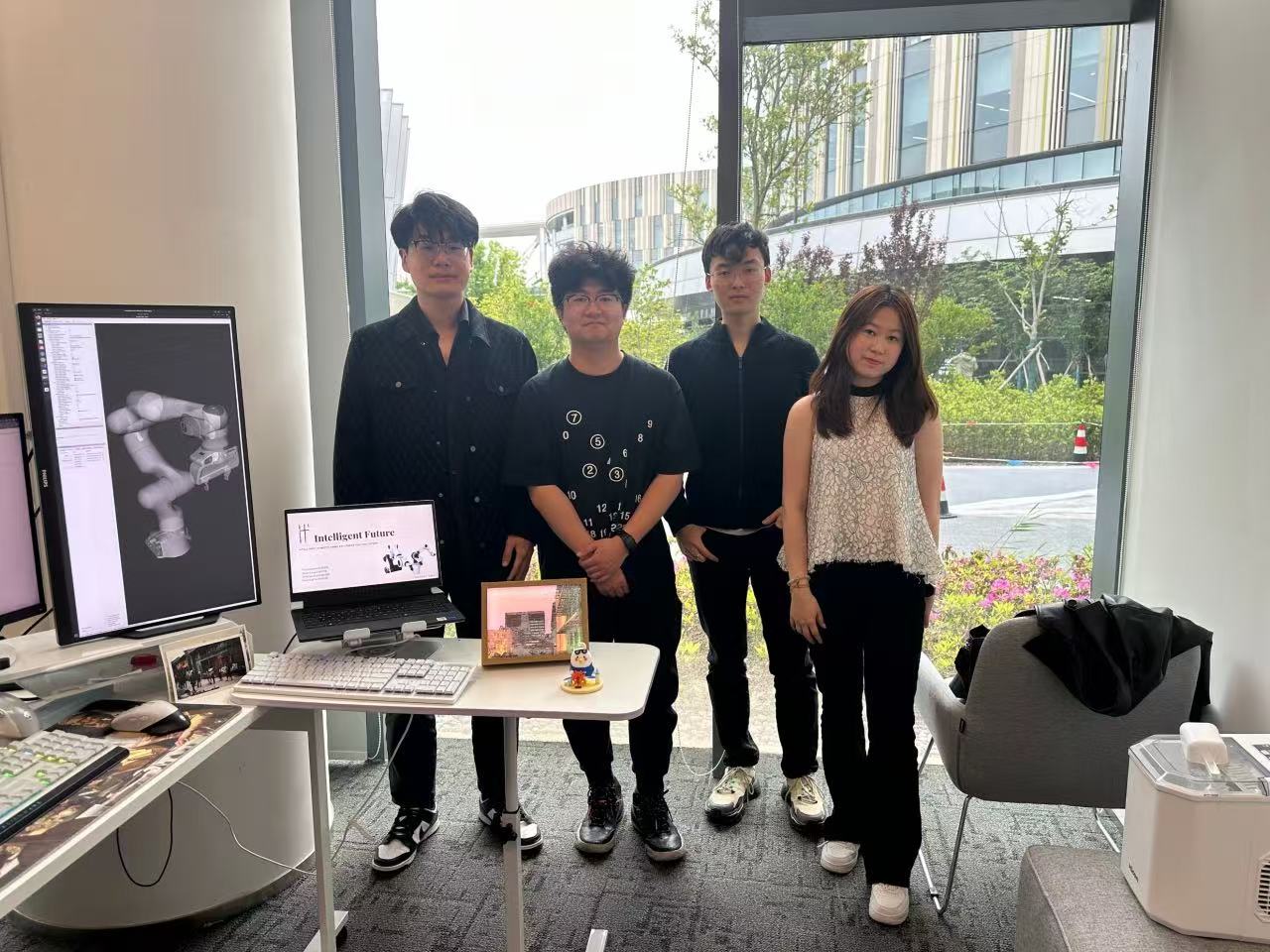

在西浦创业家学院(太仓)的实验室里,一台经过改装的机械臂正通过摄像头识别桌面物品,自主完成分类收纳。这个名为“智能未来(Intelligent Future)”的学生创新创业项目,犹如一颗在课堂上萌芽的种子,经过悉心培育,现已成长为技术创新与市场探索的参天大树。西浦创业家学院(太仓)通过融合式教育模式,为学生提供了从理论学习到实际应用的实践平台, “智能未来”项目便是这一教育模式的成功案例。项目负责人之一龙泊君同学表示: “我们的项目不仅仅是一场技术探索之旅,更是团队合作、跨学科学习与创业实践的综合体验。”

灵感的萌芽:从课堂到实践的第一步

项目制学习:从课堂创业构思到现实落地的奇妙蜕变

龙泊君,2022级机器人工程专业学生。 “智能未来”项目最初的雏形,诞生于龙泊君同学大二时的创新创业辅修课程(ENT)。在课堂上,来自机器人工程专业的龙泊君、Clarine Beryl、郭振豪组成了团队,课程赋予学生们创业家的身份,鼓励他们进行市场调研并展示和讲演。龙泊君回忆道: “当时我们只是为了完成课程要求,写了一份商业计划书,没想到后来能真正落地。” 在参加路演并获得第一名的好成绩后, “智能未来”小组成功吸引了浦创汇的关注,获邀正式启动项目,探索进入正规化运营的模式。

跨学科协作:多元背景交织出的创新火花

项目初期,团队成员主要来自智能机器人工程专业。随着项目的推进,团队意识到仅靠单一学科的知识难以满足项目需求。2024年11月,考虑到项目开始往硬件发展,需要更多成员掌握硬件设计和组装技能,团队在ENT课程中招募新成员。来自机器人学院的他们与来自供应链管理专业的脱思薇、黄歆轶、魏稼艺在同一课堂相遇,团队因此注入了3位供应链管理专业和1位机器人学院的新鲜血液。

ENT课程给予学生较大的自由度,鼓励来自不同学院和专业的学生自由组队,激发思想碰撞。这不仅强化了团队的商业视角,也吸纳了更多跨学科人才,融合式教育为不同学院的学生合作提供了平台。正如龙泊君所言:“西浦创业家学院为我们提供了一个跨学科的平台,让不同背景的同学聚集在一起。这种多元化的团队结构使我们能够从多个角度审视问题,激发出更多创新思路。”

回顾团队的发展历程,龙泊君特别强调了跨学科合作的重要性。如果没有ENT课程的跨学院互动,团队会很难找到合适的商业伙伴;如果没有与产金融合学院同学的合作,团队的产品可能只停留在技术层面。每当项目方向需要调整时,“我们该何去何从”这一问题尤为关键。供应链管理专业的同学们发挥专长,对细分领域进行市场调研,帮助团队决策,确定项目应关注的行业及其发展潜力。融合式教育为来自不同专业、不同背景的学生搭建了高效沟通与协作的平台,推动项目在技术与商业之间找到最佳结合点。

技术与创新:项目的迭代与演变

从1.0到3.0的技术升级之路

项目从最初的“个人桌面整理工具”,逐步走向如今的“家庭智能助手”,经历了多个阶段的技术迭代与应用场景扩展:

1.0版本:个人桌面整理工具,通过视觉识别实现智能化操作

2.0版本:尝试进入工业领域,研发高定制化的智能机械臂解决方案

然而,在与多名企业的领导者和投资人进行对话后,团队意识到B2B(商务对商务)的运营模式对于初创企业难以成功。工厂和企业大多数时候只愿意采用来自大公司的成熟方案。因此经过内部讨论以及参考了项目导师提供的新的科研思路之后,团队决定更换创业方向,将B2B模式改成 B2C(企业对消费者)模式, 开始基于之前已有的部分技术研发一款专门针对普通客户的室内桌面整理机械臂,项目进入第三阶段。

3.0版本:专注家庭场景,开发低成本、易用的智能助手

市面上的机械臂主要分为两种,一种是小型机械臂,通常较小、能抓取重量较轻,用于教育、科研和轻型任务;另一种是工业机械臂,应用于制造业、汽车装配等工业领域,设计上强调高负载能力、精度和耐用性,但价格昂贵。团队想解决的核心问题就是做一个尽量折中的选项,利用市面上的小型机械臂,做二次开发改装,在体积不变的基础上延长臂展设计,从而提升延伸性。

在软件方面,团队更是独树一帜。与市面上大多数依赖传感器和 AI 算法、或者语音进行控制的居家整理机械臂不同,他们正在研发一种通过摄像头和传感器,能够主动学习、甚至预测用户习惯的前沿技术。使用问卷调查、网络数据收集等方式,搭建一套自己的数据库,从而让机械通过算法分析所有的数据,归纳出用户最可能的摆放习惯。目前,项目正如火如荼地顺利推进中,预计在今年毕业前就能完美收官。

学术与实践的激情碰撞

西浦创业家学院(太仓)积极推行融合式教育模式,将项目制学习作为培养学生实践能力和创新能力的重要途径。学院与行业企业紧密合作,融合式项目贯穿全学年,将真实行业环境与课程内容深度融合,为学生提供与行业前沿资源和实践深度接触的机会。这种教育模式为学生提供了在真实环境中学习和实践的机会,培养了他们的综合素养和实际操作能力。在项目推进过程中,团队成员不断将课堂所学与实际需求结合。从机械臂的逆运动学算法到摄像头标定技术,从人工智能预测模型到用户行为数据分析,团队将理论转化为产品功能,并在实际操作中发现课堂未曾涉及的技术难点。“很多技术都需要我们边做边学,比如硬件与软件的联调、图像识别在复杂场景下的精准率提升等。”龙泊君表示,这种从实践倒逼学习的过程,让团队成员获得了远超课堂的成长与进步。

融合式教育的力量:从校园资源到行业对接

实验室与导师助力:梦想起航的坚实后盾

西浦创业家学院为项目提供了实验室资源、设备支持和资金扶持,帮助团队从无到有进行产品研发。智能制造实验室的先进机械臂、AI算法训练平台、硬件开发设备等,为团队从概念验证到产品原型打造提供了强有力的支撑。学院直接提供了一台现成的小型机械臂UR5e供团队改装使用,并且大型的机械臂也可供团队进行研究。龙泊君提到:“西浦的实验室设备非常完善,我们可以随时使用先进的机械臂和软件工具,这为我们的研发提供了很大帮助。”

同时,学院还设立了专项资金,支持项目参展、调研及外出学习,为团队对接行业资源提供便利。比如,在2024年11月,团队看到ROSCon China 2024(机器人操作系统大会)的消息之后备感兴趣,在浦创汇的支持下,团队去上海参与了这次会议,见识到行业尖端科技的发展,获取了最新的行业资讯,发现团队现在做的技术与行业内主流技术有所偏差,包括机械控制、调度逻辑等都与行业主流有差距,回学校后团队便对项目进行了及时分析与调整。 “学校提供的机会太多,我们忍不住想要去争取。学校不仅给我们硬件资源,更给了我们‘走出去’的机会,这种从校内到校外的支持,让我们的项目始终站在产业一线。”龙泊君说道。

校企合作加速产业对接:驶向成功的高速列车

团队最初是在课堂上的路演上,被浦创汇邀请进入商业化的发展之旅的。浦创汇是西浦创业家学院(太仓)引导和支持学生创新创业活动和项目的孵化平台,提供从创新构思到项目孵化、再到转化加速的全方位支持。依托浦创汇投资平台,团队得以与行业专家直接对话,获取来自产业前沿的技术反馈与市场建议。“创业家学院的导师大多都有企业背景,他们给我们的不仅是书本上的知识,更是来自真实市场的洞察和建议。”龙泊君认为,这种校企无缝对接的模式,让团队在创业初期就能够敏锐捕捉市场风向,快速调整产品方向和功能设计。

进入浦创汇后,团队的项目发展如同驶入了高速车道,进入了新的阶段。浦创汇提供的全生命周期支持体系,使团队在各个阶段都能获得所需的资源和指导。通过与行业专家的深入交流,团队得以优化技术方案,明确市场定位,提升了项目的可行性和竞争力。此外,浦创汇组织的各类活动和资源对接,使团队拓展了人脉,获取了更多的合作机会,加速了项目的产业化进程。

2024年10月,浦创汇邀请奇绩创坛的投资与运营负责人董科含先生来学校进行演讲,“智能未来”团队借此机会在他面前获得了展示项目的机会,董科含先生在认可项目的基础上,提出了宝贵建议——如果想要项目快速落地,需要硬件的开发是必不可少的。整个团队茅塞顿开,于是决定关注硬件开发。团队在市场上已有的机械臂基础上,改造成全新的、半自主化的、更符合用户需求的机械臂,从而能够通过软件进行结合,形成一套新的操作系统。

未来的蓝图:从校园到市场 多场景应用探索:开启智能机械臂的多元奇幻之旅 基于3.0版本的家庭智能助手技术,团队正在积极探索更多应用场景。目前,他们的产品具有两大显著特点:无需接受指令即可自主操作,以及在保持尺寸小巧的情况下能够延展机械臂。这两大特点使得餐厅、咖啡馆、写字楼等场所,都有可能成为智能机械臂的潜在落地舞台。 “智慧未来” 项目的宏伟目标,就是让智能助手真正如同亲密伙伴一般走进每个人的生活,而不再仅仅局限于实验室的狭小空间。 教育与产业结合的长期愿景:构筑创新实践的理想蓝图 除了产品落地与商业化,团队还希望打造一个融合教育与产业的创新实践案例。这不仅是做一个产品,更是一套新的从课堂到产业的教育模式。未来,团队计划与艺术与科技学院等更多学科展开合作,在文化创意、智能家居、养老服务等领域,挖掘更多创新应用场景。"作为项目导师,我有幸陪伴整个团队成长。"朱凡博士感慨道,"'智能未来'项目从课堂萌芽,历经技术迭代与跨学科协作,成功将智能机械臂从实验室推向市场。团队不仅展现了技术创新能力,更通过融合式教育模式,将理论与实践无缝结合,打造出低成本、易用的家庭智能助手。这一项目不仅是学生成长的见证,更是教育与产业结合的典范,未来将不断完善,有望在更多场景中实现智能化突破。”此刻,实验室窗外的樱花正随风飘落。那些被机械臂整理过的课桌、反复调试的算法、写满公式的白板,都是团队成长的印记。从课堂到产业,从技术到市场,从校园到社会,“智能未来” 项目宛如一艘扬起梦想风帆的巨轮,正在一步步坚定地驶向真正的智能未来,书写属于他们的辉煌篇章。 (记者、编辑:叶韵致 审核:张晓军、许晓旻)

2025年08月18日