28 Mar 2025

项目小组成员代表与Jordan Naidoo教授在峰会颁奖合影

从遗憾到新的尝试:抓住慕贝尔项目的机会

因此,当产金融合学院产金阁发布合作项目时,麻珺钦第一时间选择了慕贝尔模具中心搬迁项目。“我当时觉得这个项目与我的专业课程‘库存与仓储管理’以及‘流程管理’特别契合。而且,慕贝尔是行业领先的头部企业,这次合作不仅能实践我们在课堂上学习的供应链管理和流程优化的知识,还能让我有机会了解行业对新一代人才的期待,更清楚自己需要在哪些方面进一步提升。” 他随即联系项目导师薛源老师和闫曾文老师,表达了自己的兴趣与优势。对麻珺钦来说,这不仅是一次难得的实践机会,更是弥补过去遗憾、再次挑战自己的新起点。“这次我比以前更有准备,也更有信心去证明自己。”

2700份工艺单:从混乱到清晰的突破

闫老师并没有直接给团队答案,而是通过提问引导他们回想课堂上的知识和经历。他特别提到,在《流程管理》课程中,学生们曾完成过一个布局设计的模拟游戏。闫老师鼓励团队将这次经历作为切入点,重新思考如何规划模具中心的布局。

在他的启发下,团队开始回顾课程中的模拟情境,并尝试将其应用到真实的企业环境。那一刻,团队意识到,尽管现实情况更为复杂,但核心逻辑并没有改变。

多番商讨后,团队决定以2024年所有零件的工艺单作为切入点,以此参考布局优化。然而,当公司将整整2700多份工艺单交到团队手中时,这份原本以为是“起点”的数据,迅速变成了巨大的难题。

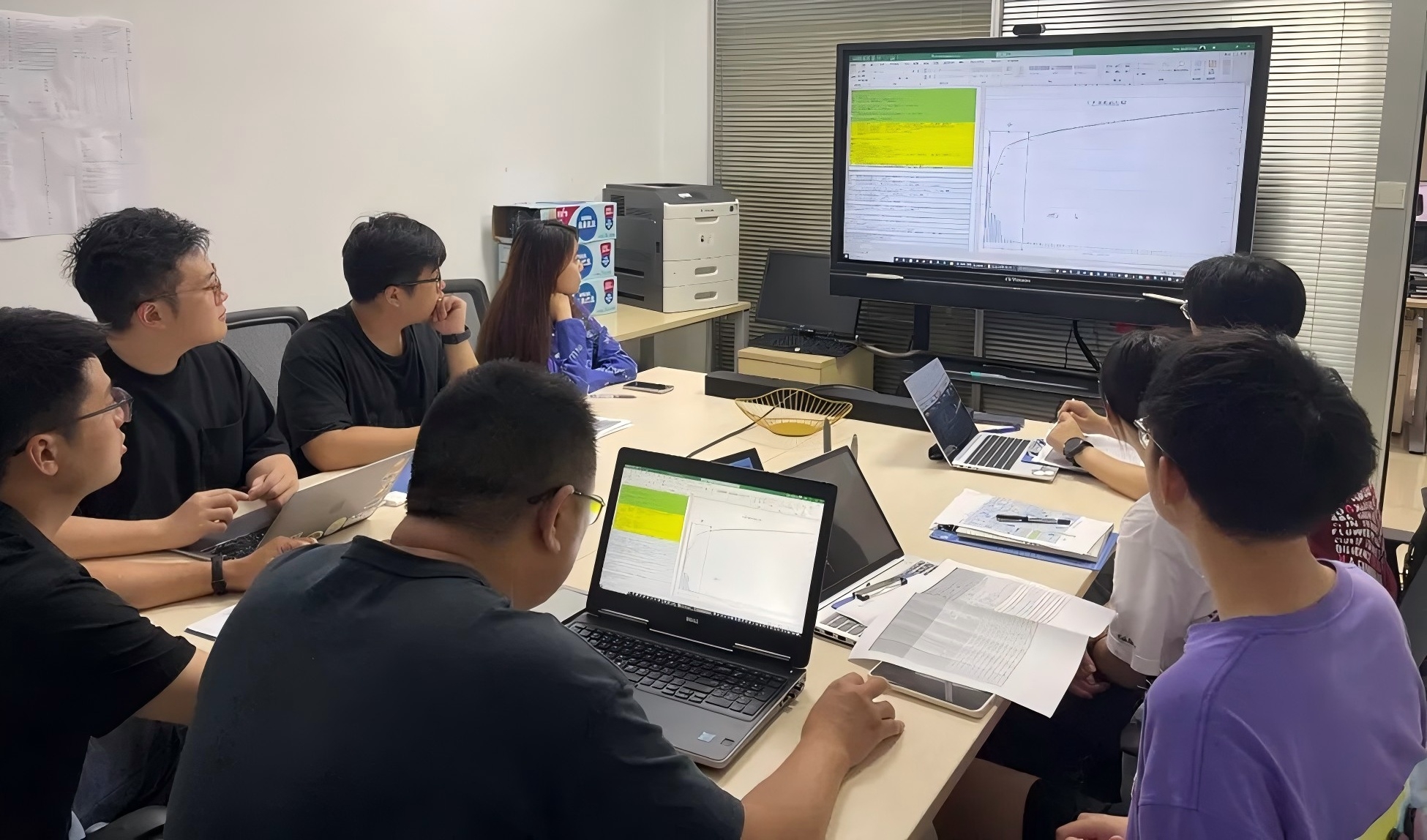

“我们一开始采用了看似高效的分工策略,将工艺单平均分配给十位组员,用Excel进行整理,希望通过团队的努力尽快理清流程。”麻珺钦回忆道。然而,五天后,当所有人提交整理好的数据时,问题却随之而来:每个人使用的格式、方法截然不同——有人用表格归类,有人用文字描述,还有人添加了颜色标注和特殊字体。数据的整合不仅耗时,甚至因为整理方式的混乱而难以判断准确性。“那时我们真的懵了,光检查这些数据就要花费大量时间,而这只是整个任务的第一步。”

面对时间紧迫的压力,团队意识到仅靠人工整理难以完成任务。他们回忆起曾在Data Mining课程中学到的Python工具,讨论后决定尝试用编程来自动化处理数据,取代手动分类。“这是一次大胆的尝试,因为团队中大多数成员并没有编写复杂代码的经验。但为了高效、精准地完成任务,我们只能硬着头皮上。”麻珺钦说道。从代码学习到编写、调试,团队经历了多次试错,也常常因为小问题熬到深夜。最终,他们成功利用Python批量处理了2700多份工艺单,不仅清理了数据,还根据零件流转的使用频率对物料流进行了优先级排序。

整理完成后,团队带着这些初步数据回到车间,与企业导师和一线工人进行核对和讨论。“虽然我们整理出了物料流规律,但车间工人每天接触这些零件,他们的直觉和经验非常宝贵。比如,有些零件去年需求量很高,但今年的订单却很少。这些信息帮助我们进一步优化了数据,确保方案更贴近实际需求。”麻珺钦解释道。

从最初的混乱到最终的数据清晰,2700份工艺单的整理不仅为车间布局优化提供了坚实基础,也让团队在技术应用和团队协作中得到了巨大的成长。

走进车间:从数据到实践的真实碰撞

“我们原以为数据整理完就能直接画出方案,但实际走访中发现,车间布局不仅与数据相关,还涉及很多细节问题,比如员工工作路径、设备交互以及空间的特殊需求。”麻珺钦说道。

慕贝尔现有的生产流程与传统流水线截然不同,每台设备都有独特的摆放要求,比如恒温、防尘等特殊条件。如何将机器性能与物料流动性相结合,找到最优布局,是团队必须解决的问题。“最初几次实地走访,我们只顾着记下设备参数,却忽略了工人的实际工作习惯。”团队成员曹卜菲坦言,第一次提出的布局方案被企业导师一一否定。“企业导师反复提醒我们,生产不是孤立的,设备、人、空间都需要联动考虑。”

为此,团队改变策略,频繁走访车间,与工人深入交流,观察设备运行和工位操作情况。通过实地测量和观察,他们验证了数据的准确性。同时,在跟薛老师沟通方法论使用的想法后,团队决定运用帕累托80/20法则,将生产流程中最关键的80%环节列为优化重点,为后续设计方案提供了清晰方向。

在明确布局后,团队面临的另一大挑战是如何清晰呈现方案。他们需要使用CAD软件绘制车间布局图,但团队全员商科背景,无人具备绘图经验。自学CAD成了唯一的选择。“一开始我们因为不熟悉工具,经常调整一部分时破坏了其他部分。”麻珺钦回忆道。

通过教程学习、企业导师和校外导师的指导,团队逐步掌握了CAD的基础操作,绘制出了第一版布局图。然而,大家耗时一周画出的图却被企业否定了。企业导师向团队指出,第一版布局图只优化了80%的主流需求,却完全忽略了20%的次要工艺的需求,这种“顾此失彼”的方案无法满足实际需求,整体效率也无法达到最优。为此,团队重新分析数据,反复验证优化效果,对方案进行了大规模调整与迭代。

最终,经过八个月的努力,团队最终提交了两套优化方案,一套注重低成本过渡,另一套侧重标准化改进。两套方案均得到了企业的高度认可,并被计划进一步试验和实施。

融合式项目:走进行业,接受真实挑战的锤炼

产金融合学院院长陈峻松教授表示,产金阁项目有力拓宽了学生的行业视野,培养了项目管理思维,并促进学生在实践中提升自我学习能力。项目还为教师提供了与行业深入互动的机会,使他们的教学更具实践导向性。同时,学院通过整合学科发展与行业需求,形成了五个重点研究群落,致力于为行业难题提供系统解决方案,推动产学研深度融合,彰显了“融合式教育”广阔的应用前景。

产金融合学院副教授、产金阁项目负责人熊琳博士强调:“通过与企业的深入对话与协作,我们不仅让学生在实践中快速成长,也为企业提供了具有创新价值的解决方案。这正是融合式教育独特优势的最佳体现。”在学术导师与行业导师的双重指导下,学生团队不仅解决了企业实际需求,还为企业带来了新鲜的视角和创意,获得了企业高度认可。慕贝尔公司基于项目成果,进一步深化了与学院的合作,展开了后续的工具车间搬迁活动以及新能源园区仓库建设项目。

项目团队在IFB Homecoming上的获奖合影

在太仓:教育与行业资源的天然结合

慕贝尔亚洲区人力资源总监陈静表示,这种深度的校企合作模式,不仅为企业输送了源源不断的人才,更为区域产业的创新发展搭建了一个充满活力与潜力的合作平台。这一模式有效促进了教育链、人才链与产业链、创新链的有机融合,为太仓的经济发展注入了新的活力。

位于“中国德企之乡”的西浦创业家学院(太仓),凭借得天独厚的地理优势,搭建起连接教育与行业的桥梁。这里汇聚了560多家德资企业,其中不乏慕贝尔这样的行业领军者。在慕贝尔的合作之外,海尔、博世等知名企业也通过参与融合式项目,与学院建立了紧密联系。这种“以行业需求为导向”的教育和合作模式,为学生提供了接触真实商业场景的绝佳机会,让他们能够在实践中积累经验,提升能力,探索职业发展的更多可能性。

“只有在这样的环境中,学生才能真正理解行业需求,并在实践中找到自己的职业方向。” 西交利物浦大学首席教育官、西浦创业家学院(太仓)领导小组组长张晓军教授表示,“融合式项目的核心是让学生和企业都能从合作中受益,学生获得成长,企业实现创新。这是一种双赢的未来教育模式。”

28 Mar 2025