2022年05月16日

苏州素有“人间天堂”的美称,自古就以精美的园林和丝绸服饰闻名。除了悠久的历史,它还是当今中国最具活力、发展最快的城市之一,吸引了上百万“新苏州人”和游客。

作为新旧融合、快慢对比的完美典范,苏州一直吸引着研究人员的兴趣。在一篇近日发表于《东亚哲学杂志》(East Asian Journal of Philosophy)的文章中,八位学者从八个不同的角度探讨了这座城市,包括其地理位置、城市化、规划和园林等等。

(无人机拍摄的苏州)

(无人机拍摄的苏州)

与水的联系

苏州为运河、湖泊所环绕,包括长江、太湖和大运河。然而,苏州与水深厚的联系并不止于城市的周边。前西交利物浦大学建筑系副教授Teresa Hoskyns博士说,水景也融入了苏州著名的园林,而这些园林大多傍水而建。 (苏州水乡)

(苏州水乡)

“这些园林以微缩的方式再现了山水等中国自然景观。”Hoskyns博士说:“引水叠石是苏州园林建设的基本手法。“

“近年来,苏州的滨水开发规模也持续扩大,比如苏州工业园区的金鸡湖。”

“建设滨水区,旨在鼓励在大型开放空间开展集会和庆祝活动。这与这座城市围墙环绕的园林和狭窄的水道截然不同,标志着中国对公共空间的态度正在发生变化。”她说。

(金鸡湖)

(金鸡湖)

传统与现代

仇英的画作《清明上河图》描绘了古代苏州城内城外的鲜明对比。建筑系副教授韩佳纹博士解释说,城内的建筑和街道整齐划一、规划清晰,而城外的市集却人头攒动,举办着各种活动。

韩博士说,如果将现在的苏州与画中的相比较,可以把苏州工业园区看作明代城墙内城市空间的现代版,不过,它比历史上的城内区域要规整得多;而如今的苏州古城道路拥挤、市集喧嚷,相比过去容纳了更多的自发活动。

“研究一直在旧与新、传统与现代的框架下分析苏州,但对于苏州社会转型过程中的传统与现代的定义究竟是什么,并没有达成共识。”

“我们不应该仅仅把今天的苏州古城看作是传统的,而应视为当代语境中对现代性的不断追求或另一种诠释。”她说。

建筑系副教授Glen Wash Ivanovic博士说,虽然人们关注古城的独特与传统,或像苏州工业园区这样的新发展,但却忽略了二者之间半拆除、半留存的部分。

“现在有一种新的城市现象:边缘地带不再位于市郊,而是散布在城市内部。”

“我们需要审视苏州城区之间的衔接区域,并认识到它们是能够保留连续性和记忆的地方,而不仅仅是一种过渡空间。”他说。

苏州园林与庭院

中文里的“园林”一词源于佛经中的一个传奇故事。建筑系副教授董一平博士解释说,从前佛陀在祗树给孤独园里谈论达摩佛法,该寺院仅由一块铺好的庭院——“园”,和园后的一片树林——“林”组成。

“苏州园林的建设受到佛教的影响——它的空间是为知识分子在树林和庭院中辩论、冥想和思考而设计的。”她说。

(苏州影园)

(苏州影园)

建筑系前讲师Tordis Berstrand博士则说,中国庭院体现了一种生活方式。

“传统房屋层次分明、趋于对称,而园林则是可以自在游荡、富有道教气息的空间。”

“虽然被围墙封闭了起来,但庭院和园林是无边无际的空间。”她说。

苏州园林不仅影响了中国,甚至还影响了东南亚的马来西亚半岛。建筑系讲师Siti Balkish Roslan提到,在19世纪90年代,有一小群人从长三角去到那里。

“他们的影响超越了国界,融入了马来西亚文化——带有苏州建筑历史的印记在马来西亚的新环境中被赋予了新的意义和生命。”她说。

苏州园林与绘画

建筑系高级副教授Claudia Westermann博士说,写诗和画山水是苏州园林设计过程的一部分。

“肢体语言是书法和绘画的基础,也催生了园林和庭院。”

“意象或场景,最初在诗歌中创造但经由书法体验,先转移到绘画中,然后转化为有生命的三维形象。”她说。

(苏州拙政园)

(苏州拙政园)

建筑系助理教授Amir Djalali博士说,中国画通常是集体性和参与性的作品——旨在通过交换和复制,跨越时空,触及更广泛的观众。

“一幅画就是一座可携带的园林。就像画作一样,园林也是一件随着时间推移而变化和丰富的集体艺术作品。”他说。

点击此处阅读文章“从八个角度讨论人间天堂苏州”。

(记者:钱懿 翻译:韩香音 中文编辑:张蔚 部分图片提供:西浦建筑系)

2022年05月16日

相关新闻

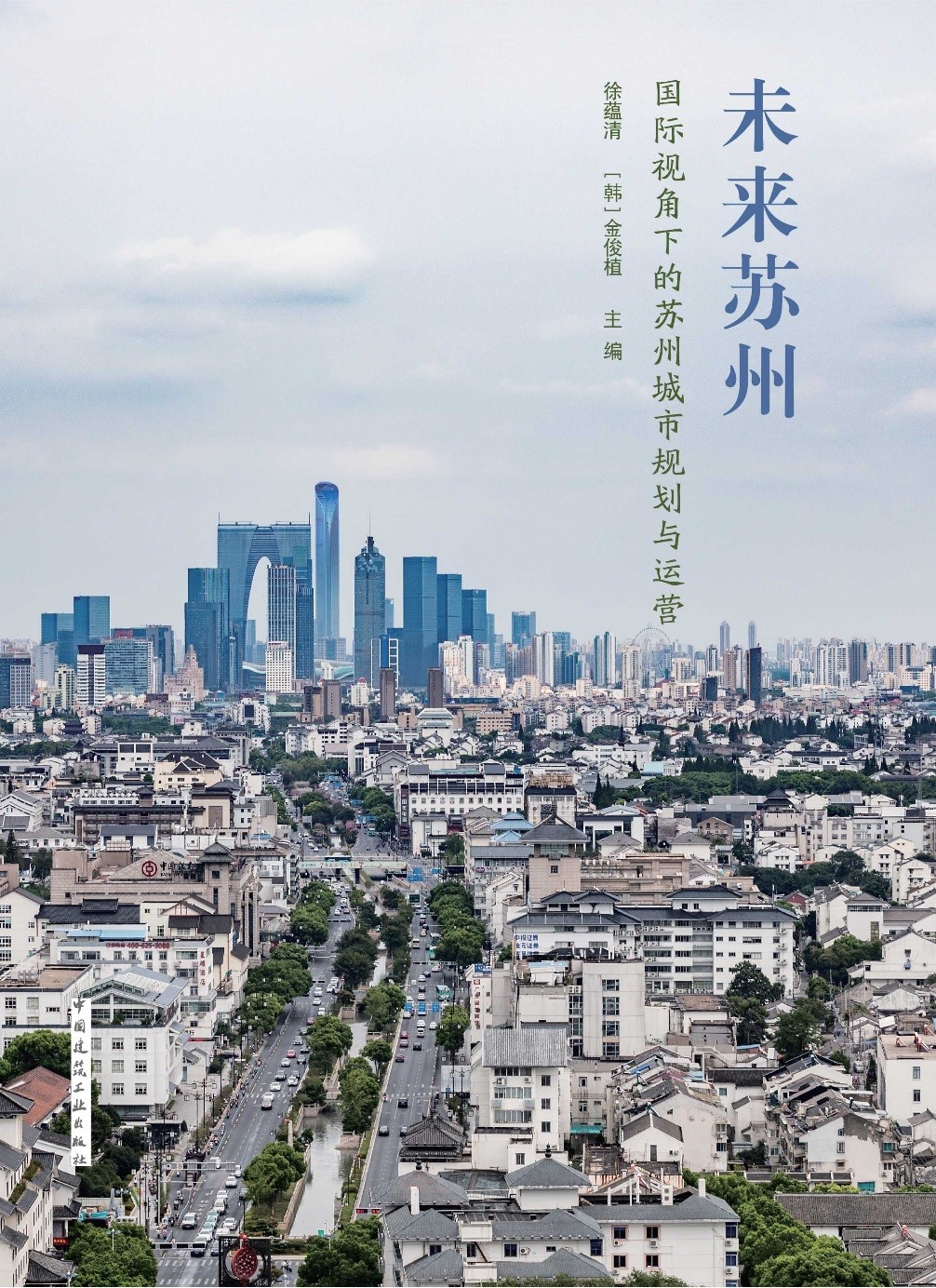

Future Suzhou: XJTLU scholars discuss future cities in new book

In the last few decades, Suzhou has transformed at a miraculous speed into an important modern city. However, it also faces planning and operation challenges...

阅读更多

Shanghai exhibition: Connection of people and place

The Design School at Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) recently joined other top art and design institutions from around the globe in an exhibition...

阅读更多

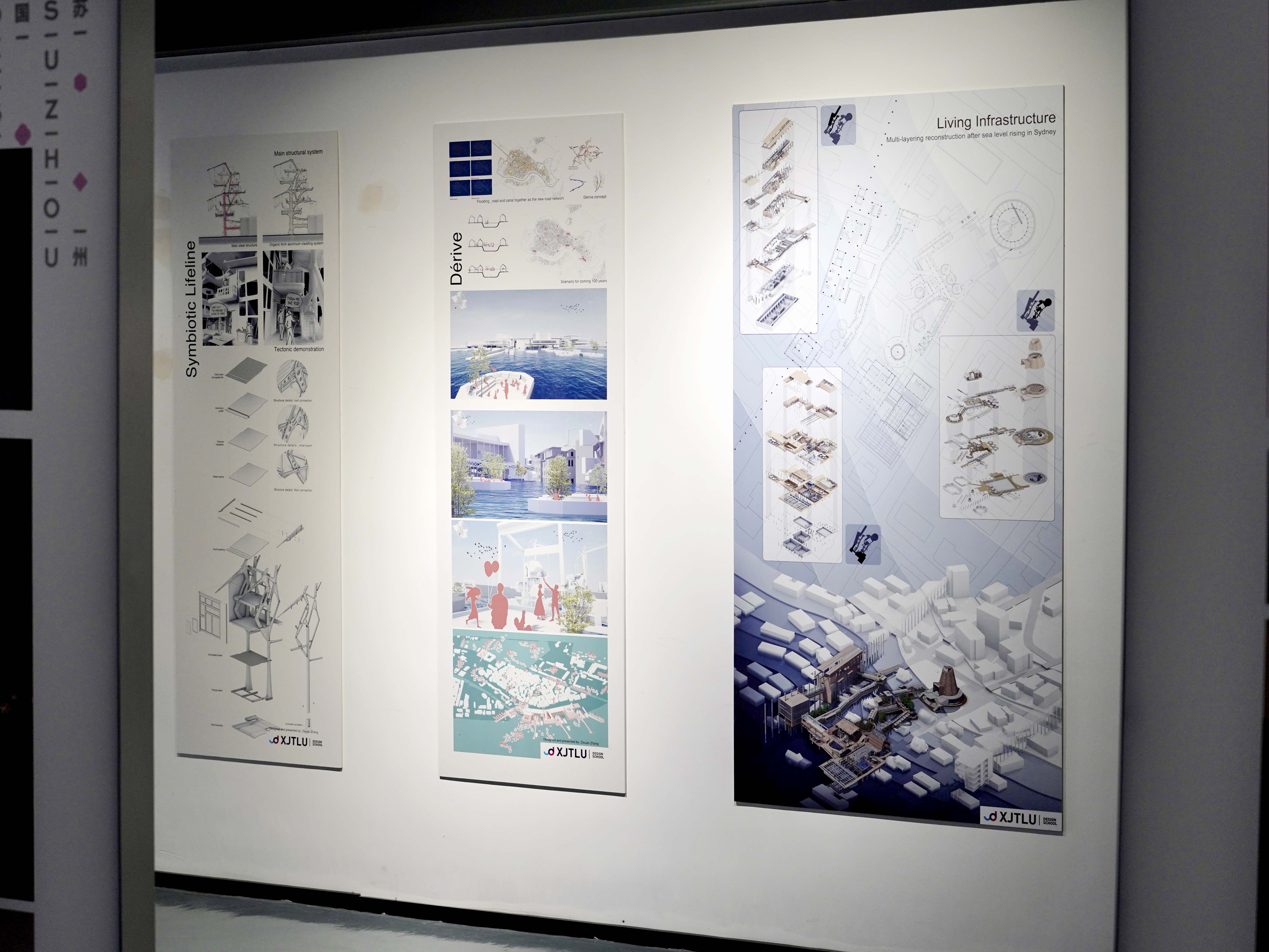

XJTLU presents future architecture ideas at Suzhou Design Week 2021

Last month, Suzhou Design Week 2021 kicked off with the theme Design, City, Future. Academics and students from three universities in Suzhou collaborated and...

阅读更多