2024年05月13日

4月26日上午,应西交利物浦大学城市与环境校级研究中心邀请,上海大学文学院社会人类学家、特聘教授Janaka Jayawickrama以“健康与福祉的不同视角”为主题开展演讲,基于其过去30年在多国多地的实践与研究经验,探讨面对灾难危机和新形势挑战下,如何认识健康与福祉的内涵,提升应对不可预见性的能力。

西浦城市与环境校级研究中心主任徐蕴清博士简要介绍了本次讲座的背景和内容:“城市高速发展面临诸多矛盾、灾害、危机和不平衡发展,保持良好的健康与福祉的重要性已不言而喻,但目前关于‘福祉’的研究和讨论在城市领域还有待丰富,而对其内涵的深入理解对保持个人身心健康、改善社会福祉和韧性有着重要意义。”

Jayawickrama教授指出,多重灾难和危机正在全球各地发生,并产生巨大影响,特别是弱势国家和弱势群体,通常面临更大风险并遭受更多痛苦。但同时很多智慧也存在于普通人和传统哲学中,应将现代知识体系与传统哲学有效结合,建立适合本地情况、适合不同个体的预防和管理风险的方法。

他说:“在传统的宗教、哲学和宇宙观中,倡导人与自然要和谐相处,即便在不同的时代和文化背景下,这种理念仍然适用。人类应在认识自身的局限性的同时,承担起相应责任,学会与自己好好相处,回归自然、追求健康的生活方式。”

(Janaka Jayawickrama教授)

通过介绍他曾参与的多项联合国研究和人道主义援助项目,Jayawickrama教授指出:“不确定性和风险是难以避免的,但危机中的人们比我们预期中的更有韧性。”

他引用了世界卫生组织(WHO)的定义,进一步解读拓展了健康的内涵,“健康不仅仅是指没有疾病、不虚弱,而是指身体、心理和社会适应三方面都处于良好状态。”

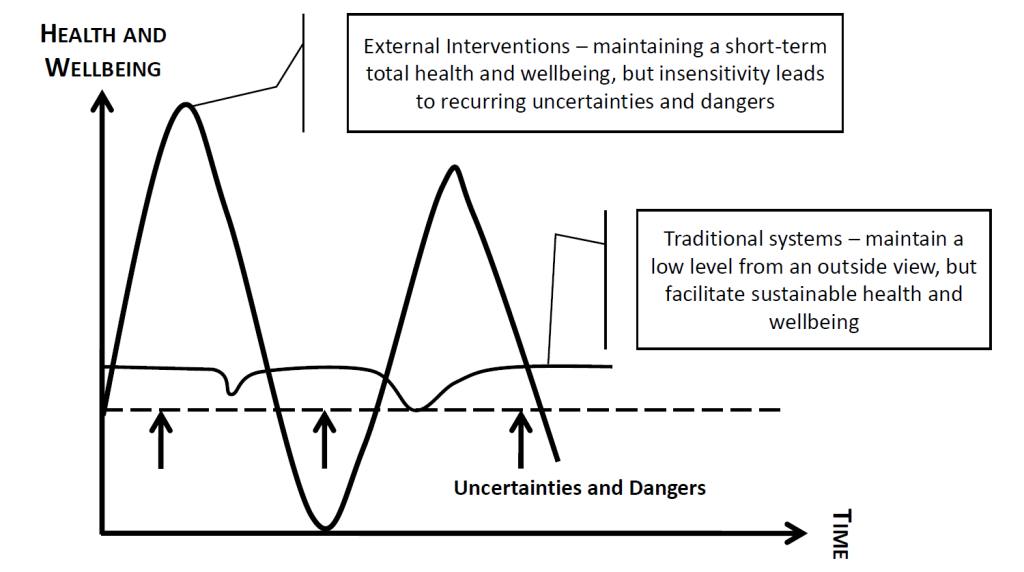

关于如何采取行动,他建议:“外部干预的影响往往是短期的,大家可以主动采取行动,从身边小事做起,与自我相处、培养爱好,增强自身应对风险的能力和福祉”。

(在外部干预、传统体系影响下健康与福祉的不同变化趋势)

在座师生和研究人员就如何改善生活方式、实现真正的健康、提高韧性、克服消极情绪等方面踊跃提问,Jayawickrama教授一一回应。最后,徐蕴清博士邀请Jayawickrama教授根据其多年的国际教育经历提供行动建议。他呼吁高校可开展更多关于“关怀”和“同情心” 的教育和实践计划,更好地应对复杂未知且技术快速变革的社会,并积极展望扩大研究与实践合作,与国际组织、政企和本地社区协作,为推动社会变革、缓解应对危机做出贡献。

(现场师生提问)

供稿、图片提供:城市与环境校级研究中心

编辑:钱懿

2024年05月13日