2025年03月17日

从大一进校被全英文授课“暴击”到全奖读博、率本科生斩获科研奖,从疫情时期孤独蹲守实验室到站上一个个国际学术会议讲台,从渴望“保护地球”的新疆天山少年到双一流高校研究环境毒理学的博士后——他的故事里没有天降奇迹,只有Z世代科研人最硬核的成长逻辑。

2024年12月,王旻昊从西交利物浦大学环境科学博士专业毕业,获英国利物浦大学博士学位。同月前往深圳入职南方科技大学,开始博士后研究工作。

图为王旻昊与博导韩蕾博士合影

读博期间,在投身科研工作的同时,他积极推动西浦博士生的社群建设,倡导学术与生活的平衡互补,鼓励跨界交流,闪烁着Z世代科研人的创新领导力与责任感。

王旻昊与西浦的故事,开始于2015年。他说:“人生最珍贵的青春岁月在西浦度过,这里就是我的第二个家。”

熬过全英文暴击,你能赢!

高考那年,王旻昊通过他人推荐了解到西浦。当他点开官网,一下子被开放和国际化的氛围吸引,觉得“这就是我理想中大学应该有的模样”。

从天山草原跨越山河,奔赴离家四千公里的苏州,他突然发现学业基础的差距远远大于地理距离。大一开始上专业先修课,挑战,从“听不懂”开始。

“我的适应期其实还蛮长的。全英文环境下,听专业课对我来说比较困难,很多专业词汇我听不懂,我就在每次下课后,自己重新把老师的PPT学一遍。”

靠课后重啃PPT续命,“极限求生”使改变发生。慢慢地,他发现,“学校提供了沉浸式的语言环境,包括EAP(学术英语)课程,你不由自主就会用英语来思考,从而形成英语思维,这是环境带来的潜移默化的影响。”

图为王旻昊作为学友导师与小Buddy们合影

升入大二后,他感觉“渐入佳境”,对自己的专业——环境科学也产生了浓厚兴趣。

保护地球是一件蛮酷的事

雾霾、PM2.5、水体富营养化……上中学的时候,他经常从新闻里看到这些名词。他产生了对环境污染的探究兴趣,觉得“保护地球是一件蛮酷的事情”。

在大学的一门门专业课上,健康与环境科学系的老师们在课堂上潜移默化地分享科研的思维和方法,分享什么是“好的科研”。王旻昊听得入迷。

到了毕业课题阶段,导师陈正博士(下图左二)对他说:“你应该以发文章的水准去做项目,而不只是想要完成这个任务。”陈老师对实验的安全性和准确性有着极为严格的要求。“实验设计是否合理?数据是否可信?”他鼓励学生自主探索,同时在过程中不断指出存在的问题。

“陈正老师帮助我构建了非常严谨的科研态度。做研究,我要对结果负责,这种态度为后来走上学术道路打下了基础。”王旻昊说。

本科阶段完成了他的科研启蒙,健康与环境科学系浓厚的学术氛围、温暖充实的师生关系让他“如鱼得水”。毕业后,他前往曼彻斯特大学攻读污染与环境控制硕士专业。2021年6月,在导师韩蕾博士的指导下,他开始在西浦的全奖读博之旅。

王旻昊的博士课题需要长期不间断地做大气监测实验。2022年疫情封校,实验险些中断。系里的老师把宝贵的入校名额让给他,帮助他快速获得学校审批,重返实验室。在空荡荡的校园,王旻昊沉下心来做实验,为三年半完成博士学业打下了基础。

博士生存指南

实验结果不理想,写论文遇瓶颈,投稿被拒绝,毕业压力,求职焦虑——王旻昊说:“其实这些东西,每个博士生都会经历。读博本来就是漫长而充满挑战的过程。”

“当我经历了这些痛苦之后,我得到了成长。这些经历让我在科研道路上更有信心。”

图为同学合影,后排左三为王旻昊

王旻昊把自己的“读博通关密码”总结为三个关键词:目标、时间管理、交流。

“读博的意义是什么?你最想要得到什么?如果没有一个清晰的目标,就会在中途失去动力。”

王旻昊读博期间的目标是研究大气和地表水中的有机污染对健康的影响,将来进高校传道授业。同时他还有许多细化的小目标,比如“每次实验要拿到什么样的成果”。他说:“当你有了清晰的目标,就会充满动力,觉得‘我的未来是光明的’、‘我能坚持下来’。”

做好时间管理、提前设定“个人的DDL(截止日期)”,这是他分享的第二个经验。

图为博士生王旻昊参加复旦夏校

“大一大二的时候,我总是到DDL最后一刻才把作业交上去。后面我发现,如果能给自己设定一个更早的DDL、更主动地规划进度,就能获得更多机会。

“读博的时候,如果导师希望我周五交一个成果,我一般会提前做出来,周二找导师探讨一下,这样我就能得到一些指引,可以用多出来的三天时间去改进,完成任务的质量就更高。”

王旻昊的第三个“通关密码”是“交流”:既包括学术交流,也包括社群交流。读博期间,他以第一作者的身份发表了三篇期刊论文(另有两篇在同行评审中),并在七场国内外大型学术会议上发表演讲。

从博士二年级起,他就积极参与西浦每年举办的博士生论坛。他说:“我们拿到博士生论坛上的都是自己正在做的课题,评委或老师同学会指出可能存在的问题,或提供一些新的分析思路,这相当于学校提前给你一个机会,让你接受同行评审。”

“从个体出发,走出去交流,先走出系、走出学院,然后走出西浦,去参加国际国内更大型的会议,去了解前沿的研究,探索交叉合作的可能性。无论是你的研究思路还是学术人脉,都能得到拓展。”他说。

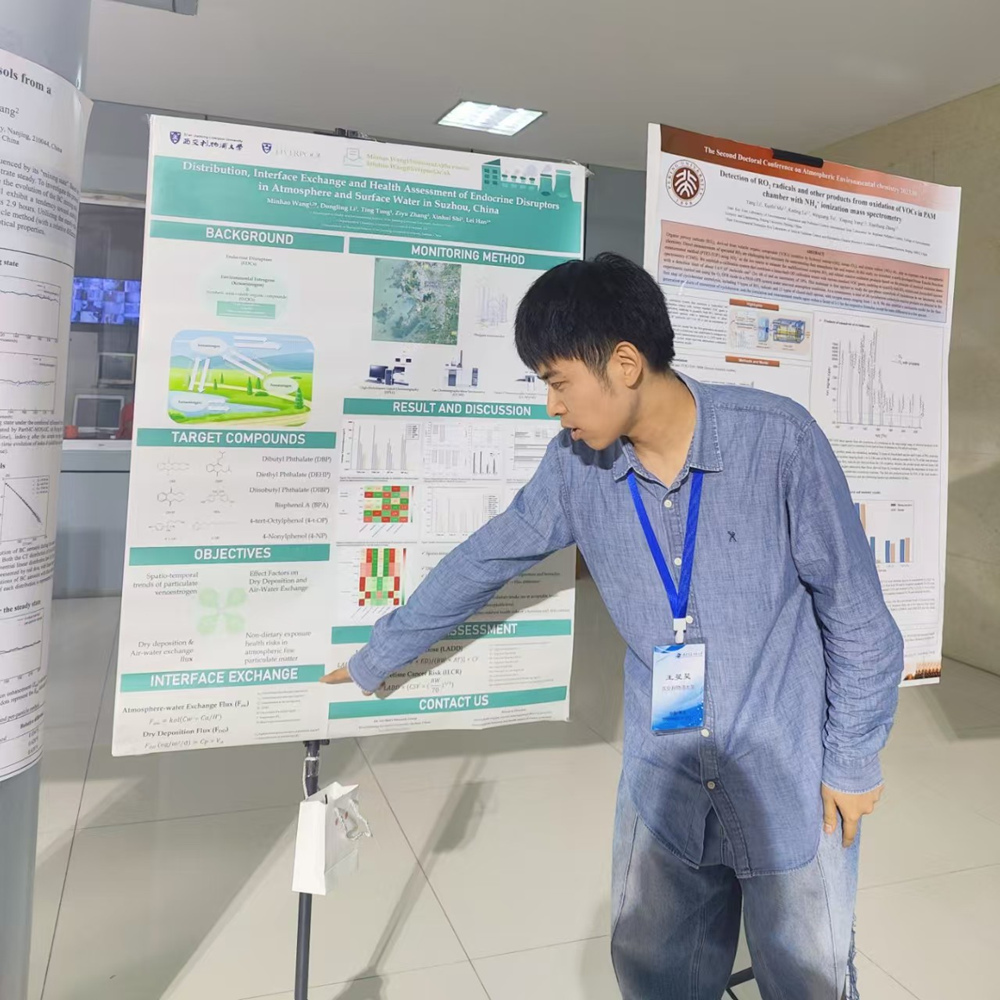

图为王旻昊参加“全国大气环境化学博士生会议”

不仅如此,他还主动加入西浦博士生会(PGR Society)并担任主席,和伙伴们一起组织针对博士生群体的学术、社交以及职业发展类活动,为博士生搭建更完善的支持系统。他还担任校委员会的博士生代表,为博士生权益积极发声。

“博士生的学术压力较大,如何保持工作和生活的平衡是一个挑战。”他说,“我们希望支持博士生更好地融入整个西浦社群,在做好科研的同时,拥有健康的生活,包括心理健康。”

下一站,博士后

2015年,大一新生王旻昊带着刚上初中的妹妹参加开学典礼。听完执行校长席酉民教授的发言,妹妹和他一样激动。四年后,妹妹又参加了他的毕业典礼,并决心报考西浦。如今,她已是西浦的一名大三学生。

读博期间,王旻昊带领本科生参加水资源科研竞赛,研究太湖流域的水污染现状及健康风险。两次竞赛,分别荣获一等奖和三等奖。如今,团队中有五位同学在申请读博,王旻昊也时常与他们交流经验、为筛选研究方向提供建议。

“比赛让本科生同学体验到科研的魅力,树立了科研信心。你会发觉:做科研是很有趣的一件事。”他说。

2024年12月,博士毕业的王旻昊也迎来属于自己的新“角色”。在获得博士后offer(录取)的多所知名高校中,他选择了南方科技大学,前往深圳开启新的旅程。

图为读博期间王旻昊参加在维也纳举办的欧洲地球科学联盟(EGU)年会

“读博的时候,我们需要培养自己独立思考、行动和研究的能力。”他说,“在此基础上,博士后是一个过渡阶段,让你完成从学生到独立研究者的转变,在提升科研成果的同时,更清晰自己的职业规划。”

当前,王旻昊博士打算朝着毒理学和环境健康的方向做进一步深入,研究其背后的机理。这是一个有挑战性的方向。

他说:“科研就是一个不断探索、突破的过程。趁年轻,还是可以卷一卷。借用哪吒的话,因为我们都太年轻,不知天高地厚,我想试试!”

(记者:石露芸 图片提供:王旻昊博士)

2025年03月17日