2025年04月29日

可以分享一下您的姓名、专业和年级吗?

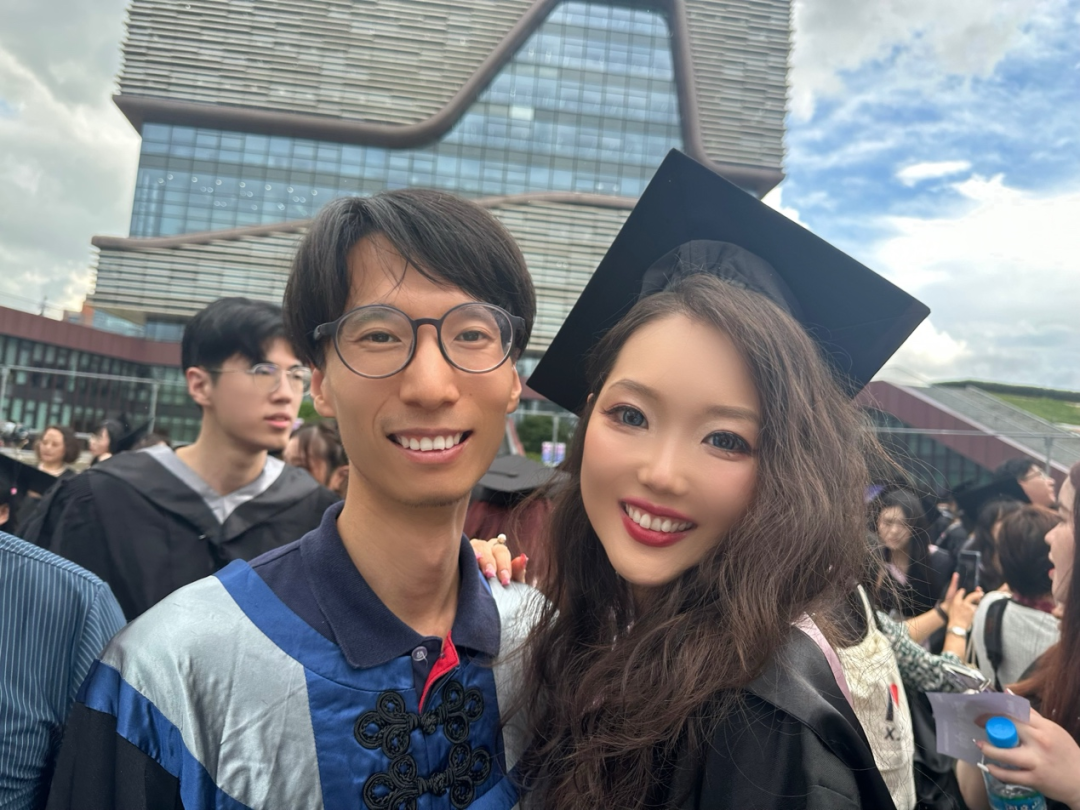

我叫马偲祺 (Kiki),来自河北石家庄

19级西交利物浦大学传播学学士

23级伦敦政治经济学院性别媒体与文化(Gender Media and Culture)硕士

目前准备与25年10月入学伦敦大学学院国际健康 (Institute of Global Health) 博士

专业与学院故事

1. 在人文社科学院的学习和生活中,有哪些人(老师、教授、朋友)给你带来过深远影响吗,可以分享下你们之间的故事吗?

在 HSS 结识的每一位老师与同学,都是我四年本科学习旅程中不可替代的存在。没有他们一路的陪伴与鼓励,我不可能走到今天。对我而言,HSS 的教授与同学不仅是学术上的引路人,更像是陪伴我成长的“家人”。

我是一个缺乏自信、容易焦虑的人,每当紧张和迷茫袭来时,我总会向这群“家人”寻求支持与力量。我永远不会忘记,在申请研究生时,我满怀焦虑地向 Dr. Yanning Huang 求助。他耐心地安慰我,要坚定自己的目标,并鼓励我勇敢地冲刺梦想院校;刚进入研究生阶段,面对突如其来的学业压力和生活挑战,我曾在国内深夜十点时向 Dr. Hui Miao 倾诉。她坐在自家楼下,缓缓地说:“学术是一条枯燥又艰辛的路,但我能看到你的热情和努力,你一定能做到。”她温柔而坚定的声音,配合背景里阵阵蝉鸣,为我这个远在异国的求学者带来了无比的慰藉与支持。

而在博士申请期间,我鼓起勇气向 Dr. Michael High 请求推荐信,本以为他早已不记得我这个“古早毕业生”。没想到他不仅立刻表示大力支持,还在一周内完成了我所有学校的推荐信。那一刻我深深感受到什么是被真心记挂与支持的幸福。

我发自内心地感谢 HSS 的每一位“亲人”。能够认识你们,是我人生中最宝贵的财富之一。

2.您本科的专业是传媒,是什么让你在研究生时跨专业选择性别研究方向呢?

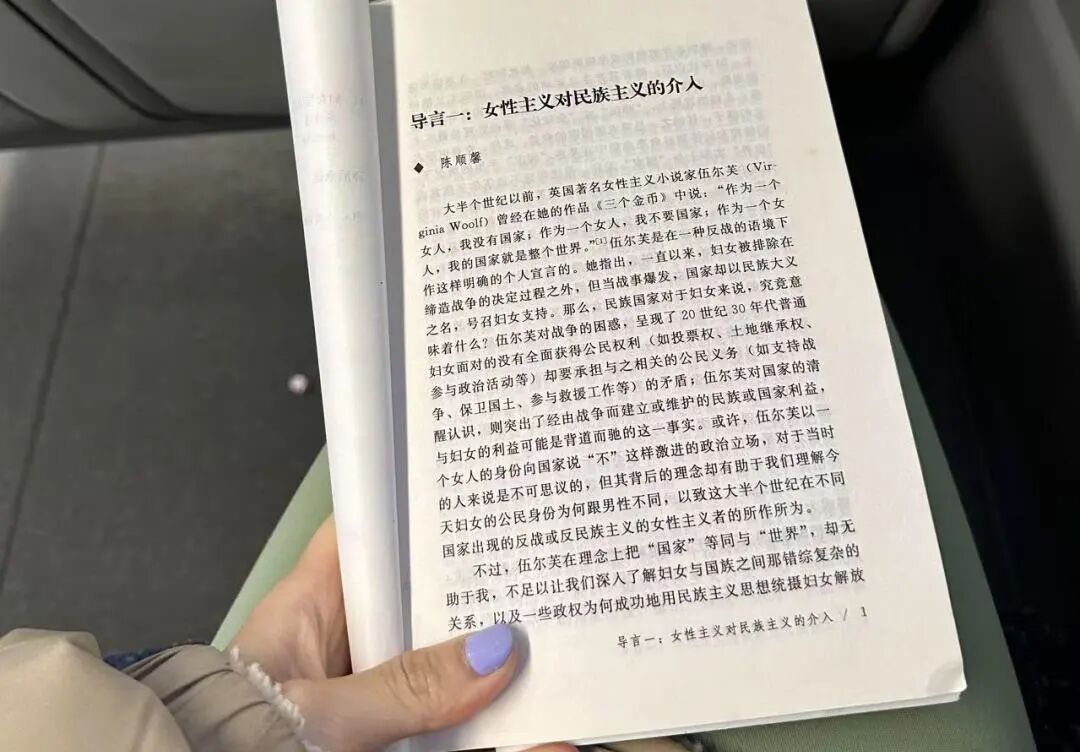

我觉得我在本科阶段学习的关于 Media 的课程,更多是为我打开了一种全新的思维方式。不论是 digital media、film 等偏向媒体分析的课程,还是 quantitative 或 qualitative methodology 等方法论课程,老师们都会引导我们以 media 为切入点,去探索自己感兴趣的社会议题,比如阶级不平等、城乡差距、社会异化等等。

而在接触了这些多元议题之后,我逐渐意识到自己最感兴趣的是中国的性别问题。比如:在当代父权社会中,中国女性受到来自儒家传统与“新时代女性标准”的双重规训,这种张力如何在电影行业中得以呈现;又或者,在中国现有的网络环境中,性别议题是如何被模糊、协商甚至消解的。

当然,最直接点燃我兴趣的契机,可能还是那次在 B 站偶然刷到戴锦华老师讲中国女权史的演讲吧(笑)。我还记得当时看完之后热泪盈眶,立刻拉着全家人给他们讲了一整套中国女权的发展脉络和性别压迫的现实处境。(强烈推荐大家都去看!戴老师真的是我的人生导师!)

3. 在研究生期间,您收到了哪些博士offer?能否分享一下每个offer的基本情况,选择标准和申请过程?

我一共主要投递的有三所学校:UCL的Institute of Global Health;University of Edinburgh 的Anthropology 和奥塔哥大学的Bioethics Centre。三所学校都给了积极的反馈,前面两所收到了official offer,奥塔哥大学因为我已经收到了理想院校所以就没有继续申请。

这三所院校都是需要提前和老师沟通的,我是在写完大致的research proposal以后和老师进行邮件沟通,再线上或线下见面进一步讨论课题,最后确定双方意向以后再向学校正式申请并投递资料的。其实大部分学校对博士的要求没有特别高,好一些的学校会要求硕士成绩2:1,但对其他的例如论文发表之类的没有太大要求。但各个学校的申请流程不同,比如LSE就不接受提前与导师沟通,他们是统一审核资料然后分配导师;KCL还要进行学校面试…. 所以在申请之前要提前查看学校的申请流程规则。

4. 对申请博士,可以分享一下您申请phd的心路历程吗?以及在申请phd时,您比如看重哪些因素?

例如导师的研究方向、学校的学术资源或跨学科背景等。其实我在本科阶段就已经坚定了要读博的想法。我一直知道自己非常热爱做学术,也希望未来能在性别研究领域为东亚女性发声。因此从研究生刚入学开始,我就开始关注博士申请的标准与流程,也持续在寻找可能适合作为博士研究主题的方向。

我目前的博士课题,其实是我硕士毕业论文的延展与深入,这节省了我不少在构思选题上的时间与精力。我一直认为,博士课题的确定是整个申请过程中最关键、也最难把握的一步。毕竟它将贯穿整个四年左右的研究过程,既不能选得太大而空泛,也不能选得太小而琐碎,因此找到一个适中且有研究潜力的切入点是非常关键的。

我的建议是:如果你已经有了大致的研究方向,可以先找硕士阶段比较熟悉的导师、学长学姐聊聊,听听他们的建议和反馈。同时也可以尽早与自己感兴趣的博士导师建立联系,多交流、打磨方向。

在明确课题之后,我列出了一个心仪学校的清单,然后逐一寻找研究方向契合的导师。另外,我还会从自己引用较多的文献中挑出那些常被我引用的作者,查查他们是否还在招生,并关注他们是否对博士申请开放。

在选择导师时,我会特别注意以下几个方面:导师的学术头衔、近期是否有新的研究成果产出,以及他们是否有涉及非西方女性的人类学研究,是否关注性别研究领域中的“去殖民化”视角。说实话,我在LSE的学习过程中,常常觉得西方学术界有点“白左”、脱离现实。因此我很希望能找到那些真正关心边缘群体处境、愿意倾听和发声的老师。

我觉得选导师其实和找对象有点像哈哈哈哈!学术背景固然重要,但两人之间是否合拍、沟通顺畅也非常关键。毕竟未来的三到四年是需要和这个人一起密切合作、共同走下去的旅程,所以我真的很在意那种“化学反应”。

5. 注意到您研究生毕业后gap了一年再读的博士,请问您能分享一下gap的这一年您的原因以及收获吗?

最主要的原因其实就是……太累了!硕士毕业之后,我真的感到身心都被掏空了,所以决定给自己的大脑和身体一个短暂的缓冲和修复期。

我选择 gap year 的另一个重要原因是想弄清楚:我想读博士,究竟是出于自己真心的热爱,还是只是因为来自社会或家人的期待。

在准备 research proposal 的过程中,我一遍又一遍地问自己:我真的准备好未来三四年都深扎在同一个课题里了吗?我能不能接受研究可能带来的枯燥与压力?我是否有勇气面对孤独、迷茫和自我怀疑?虽然现在我还不能 100% 确定答案,但这段远离学术环境的 gap 生活,确实给了我喘息的空间,也让我有机会去认真反思和倾听自己内心的声音。

在完成博士申请之后,我现在在伦敦的一家咖啡店(Gail’s)做面包师,也算是真正开始“接触社会”,体会到了“靠自己赚钱”的快乐!虽然说真的真的真的很辛苦……常常要早晨四点半起床然后连续站 10 个小时以上,但每次做出一个个小面包的时候,都觉得超级超级幸福!(亲身验证出去一个留子,回来一个厨子)

学术研究

1.首先恭喜您在本科期间获得“First Class Honours”,请问您平时学习传播专业时有什么小技巧吗?(例如如何合理规划时间,如何在eassy这类批判性思维要求很高的作业中取得高分)

我是一个超级大J人,所以通常在老师公布整学期所有DDL的第一时间,我就会制定一份详细的时间表。比如:哪一天之前要确定好 essay 的主题,哪几天用来集中找相关文献,找到之后每天至少阅读几篇;再比如,哪一天开始动笔,每天写多少字……我还会预留至少两天时间用来润色和调整格式等最后收尾的工作。虽然过程中也会因为各种原因调整计划,不能做到百分之百执行,但这个 timeline 至少能让我不至于在最后几天熬夜通宵、仓促赶工。

至于批判性思维的培养,我觉得它并不只存在于课堂或作业中,更多是在日常生活中时刻提醒自己多问一个“为什么”。这个现象真的合理吗?如果不是这样,又会是怎样?比如,当我看到关于彩礼、生育政策、或者女性月经贫困等社会话题时,我常常会下意识地去思考其背后隐藏的政治、经济和文化结构,以及可能的转变路径。我也是一个分享欲很强的人,所以经常会把这些思考和感受分享给朋友们,一起讨论、互相启发。在这种思想的碰撞与交流中,不仅能锻炼自己的批判性思维和表达能力,还能加深朋友之间的情感联系。

2. 我们注意到您做过女性电影、机器学习等多个方向的项目,对于刚开始做研究的同学如何找到一个自己感兴趣又能完成的题目,你有什么建议吗?

其实对于本科阶段的同学我还是建议以research participants的身份做一些学校的课题,比如可以参加学校的SURF项目。或者大家可以主动向平时关系比较好的老师询问他们最近是否有研究项目,是否可以参加等等。

3. 在做项目研究时,您是如何把理论知识运用到实践中的?

我所做的研究基本都是定性研究(qualitative research),而且大多与社会和人有关,因此我更偏好采用归纳式推理(inductive reasoning),也就是从具体的社会现象出发,去寻找和总结背后的规律与理论。

不过,在我看来,比起如何将现有理论“套用”到你所观察到的社会现象中,更重要的是在研究过程中不断反思这些理论本身的局限和盲点。比如在人文社科领域,我们很多时候所使用的理论框架都是来自西方的,那我们就需要认真思考:当这些理论被应用在中国语境中时,有哪些地方是水土不服的?又该如何调整和回应?我觉得这种不断反思和调整的过程,本身就是批判性思维的重要练习方式之一。

实习经历

1.您的实习经历涉及媒体、市场、教育不同领域,怎么判断哪类实习适合自己?哪些实用技能是任何行业都需要的?

Emmm,其实我觉得对于 media and communication 专业的同学来说,我的建议就是:不同领域都可以去尝试一下!我自己曾经在 marketing、public relations 和 journalism 岗位上都做过实习(唯一遗憾就是没有机会在 film 领域实操过)。我一直认为,实习不仅仅是为了丰富简历,更是为未来的职业选择打基础。它可以帮助你更早地了解一个行业的文化氛围、工作节奏和发展潜力。比如我在一家传统报社做记者时,虽然工作本身很有挑战性,但我也意识到自己其实没有那么喜欢传统媒体的工作氛围。所以,后来在考虑职业发展方向时,我就自然地把这一类岗位排除在外了。正是因为有过这些尝试,才让我对自己的偏好和适配度有了更清晰的认知。

所以我非常建议大家在本科阶段多去探索、多花时间接触不同的实习机会,这不仅是对自己能力的锻炼,也是一次次职业可能性的试水。至于实习中最重要的技能嘛,我觉得是“decoding”的能力——也就是如何正确理解上级的意图,把“领导的话”精准地翻译成人话(笑)。这是我认为职场生存必备的软技能之一!

2.您曾在多个城市学习和工作,包括苏州、上海、伦敦等,这些经历对你的成长有什么影响?

真的影响非常大!我出生并成长于一个并不算大的城市,小时候我一直以为石家庄已经是个非常大的地方了。但当我真正来到更大、更现代化的城市,接触到来自世界各地、背景各异的人之后,我才意识到:原来世界竟然可以是这个样子的,原来人也可以过上完全不同的生活方式!

这种震撼彻底改变了我对“可能性”的想象,也更加鼓励我勇敢地去探索未知、去追寻属于自己的路径。所以,现在的我并不会给自己设限,不会说将来一定要在哪座城市发展,或者一定要留在哪个国家。

兴趣与未来

1. 您平时有哪些兴趣爱好?这些兴趣是否对您的学术研究和职业发展有帮助?

其实我最大的爱好就是——做饭!hhhhhh 不管是中餐还是西餐我都喜欢尝试。平时我常常会邀请朋友来家里吃饭,一个人能整出十几个菜。我觉得做饭的时候,整个人特别平静、很容易进入一种沉浸式的状态。而当看到朋友们吃得开心、夸你手艺的时候,那种满足感真的无敌!虽然说它跟我的学术研究没有直接关系,但我确实觉得,当你要一个人安排一整桌菜的时候,统筹和规划能力真的会被大大锻炼!也可能正是因为我平时在家做饭做得多,现在能顺利在咖啡店做 baker 也多亏了之前积累的经验!P.S. 如果未来有机会,我真的超级想当chef …

学姐寄语:

我还记得刚入职做 baker 的时候,特别焦虑和不安。因为我之前完全没有在商业厨房工作的经验,一切对我来说都很陌生。那时候,我的 manager 对我说:“Never let anyone say you cannot.”

这句话真的狠狠地鼓励到了我,给了我继续坚持下去的勇气。所以现在我也想把这句话送给所有学弟学妹们!停止焦虑!!相信自己!!

【END】

策划:人人说

文案:王思涵 龚琪 董佳棋

推文:卫汀轩

校审:王雪婷 周秦

2025年04月29日