2025年08月15日

自动驾驶汽车能在大雾中准确“看见”前方行人,医院的医疗设备能精准识别出CT影像中微小的肿瘤,工厂的质检系统能发现产品表面上毫米级的缺陷——这些曾经只存在于科幻电影里的场景,如今正逐步变为现实,而它们背后,都离不开计算机视觉这一关键技术的进步。

近期,西交利物浦大学智能科学系肖继民教授团队的六篇研究论文,成功入选了该领域的两大国际顶级学术会议:国际计算机视觉大会(ICCV)和ACM国际多媒体会议(ACM MM),研究领域覆盖图像分割、缺陷检测和持续学习。

计算机视觉就是让机器像人一样“看懂”世界。它是人工智能的核心能力之一,是让自动驾驶、智慧医疗、工业检测等技术真正发挥作用的“眼睛”。

肖继民教授表示,学生们的成果不仅理论创新亮眼,还贴合实际应用,是推动AI“落地”工业质检、自动驾驶、智慧医疗等核心场景的前沿方向。

(肖继民博士及科研团队成员)

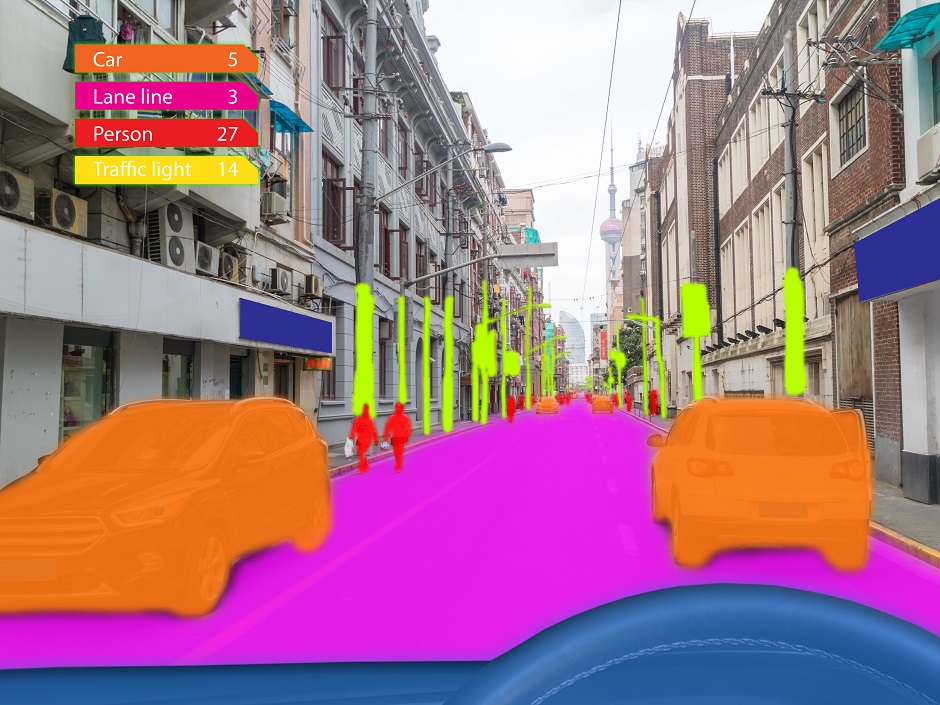

图像分割:让AI看得清、分得准

图像分割是让AI从一张图片中“圈出”某个物体的过程。例如,让它识别出图中猫的位置和轮廓。

传统做法需要人工一点点标注边界,既费时又费力。肖教授团队采用的是更高效的“弱监督学习”:只需告诉AI“图里有只猫”,它就能自己学着去圈出猫的样子。

但这种方式容易出现一些问题。一个是识别不全,只覆盖了最显著的部分,而忽略了其他部分。为了解决这个问题,博士生王建所在团队引入了最优传输理论,帮助AI建立“整体—局部”的关联,提升了分割精度和识别全面性。

另一个问题是识别错误,比如出现“过激活”的问题,容易把背景误认为物体;或是“欠激活”,容易遗漏物体的部分区域。

为了解决这个问题,博士生邱翔霖所在团队用一种叫“归一化流”的工具,让AI学会不同物体的像素特征分布,从而减少误识别,保证分割准确度。

博士生金硕所在团队在开放词汇分割技术方面取得突破,开发了一个智能过滤系统,可以自动剔除画面中的模糊、阴影等干扰因素,即使遇到从没见过的物体,也能准确识别其边界,实现高质量抠图。

工业质检:让机器看得更细、更准

在工厂里,一条生产线上可能每秒产出几十个零件,靠人眼检查不但慢,还容易出错。

AI质检成了新趋势,但它也有挑战:有时AI会“修复”掉细小划痕,导致没发现缺陷。为了解决这个问题,博士生王晓磊所在团队开发了一种基于“可逆神经网络”的创新方法,把图像信息精确分成“正常特征”和“异常特征”两部分。用户可以直接关闭“异常特征”通道,仅基于“正常特征”重建图像,缺陷会被自动“凸显”出来。

然而,如果划痕、凹坑的深度太浅,仅靠识别颜色、纹理这些2D 图像数据将很难发现,这时,就需要引入深度、形状这类3D数据协同检测。但是这两种信息容易互相干扰。

博士生钟启胤所在团队引入了数据的频域融合技术,让二维图像数据和三维深度数据在不互相干扰的前提下相互补充,把产品看得既“立体”又“细致”。

这些技术可以直接应用在汽车、电子、纺织等生产线上,帮助工厂实现自动化、高精度质检。

AI也能“终身学习”?真的可以!

和人一样,AI在学习新知识时,也会遇到“学了新忘了旧”的问题,特别是在不能反复查看旧数据的情况下。这对那些需要不断更新能力的AI系统来说是个大难题。

博士生宋思琪所在团队改良了传统的“提示学习”方法,用一种叫“光谱分解”的技巧,让AI在学习过程中提取更稳定的“语义信息”,可以像人类一样持续积累知识、稳步适应新环境,在保护数据隐私的前提下不断进化,为构建通用、灵活且可持续的 AI 系统奠定关键一步。

肖继民教授表示:“六篇论文同时入选两大顶会,说明团队在弱监督学习、异常检测等细分方向形成了系统性优势,也是对我们在这些领域的创新能力和国际竞争力的认可。”

这些成果的背后,不仅是科研团队的钻研精神,也离不开多方合作。团队与克什米尔人工智能(英国)、中国石油大学、苏州赫芯科技等机构深度合作,获得了工业现场经验等关键性支持。

“这种跨校、跨国的协作模式,正是人工智能领域所需的开放生态。”他说。

(记者:金画恬 编辑:寇博)

2025年08月15日