2025年09月01日

在咖啡馆里,一位家长在辅导自己上小学的孩子写作业,情绪突然“爆表”,语气严厉地训斥孩子。可没过多久,作业写完,一家人又有说有笑地离开,孩子似乎没受什么影响。

这样的场景在很多中国家庭中并不陌生。面对这种现象,许多家长心中都有疑问:“严厉管教”究竟是爱和负责的表现,还是一种潜在的伤害?如果不严格,真的能管好孩子吗?难道网上流行的“温柔的坚定”在新时代才更可取?

西交利物浦大学未来教育学院任丽欣副教授及其团队的最新研究指出,在父母提供了足够温暖的养育行为的前提下,适度的严格不一定会伤害孩子,其学业和行为发展与最佳类型的差异并不大。但如果父母只是减少了消极的育儿行为(如打骂、高控),却缺乏温暖的支持和积极的引导,同样不利于孩子的成长。

换句话说,“真正促进孩子健康成长的关键是,主动构建温暖、支持性的亲子互动。”她说。

四种育儿方式,中国家庭的真实画像

这项研究发表在国际权威期刊《儿童发展》(Child Development)上,基于上海300多个中产家庭的数据,首次在中国学前儿童家庭中,结合西方较常关注的养育维度与中国文化特征,对父母双方的联合教养风格进行了系统划分,并考察了不同类型教养风格与儿童发展之间的关系。

在研究设计上,团队不仅参考了西方心理学研究中常用的养育维度,如情感温暖、自主支持和讲道理,还特别加入了传统中国文化中常见的一些养育行为,例如教育孩子“不能太骄傲”的谦虚行为、强调“你应该这样做”的指令性指导,以及通过“你这样做会让家人丢脸”来引发羞愧感的心理控制等。

任丽欣表示:“我们纳入了既有文化内生的,也有外来引入的育儿实践,这有助于让研究更贴近中国家庭的真实面貌。”

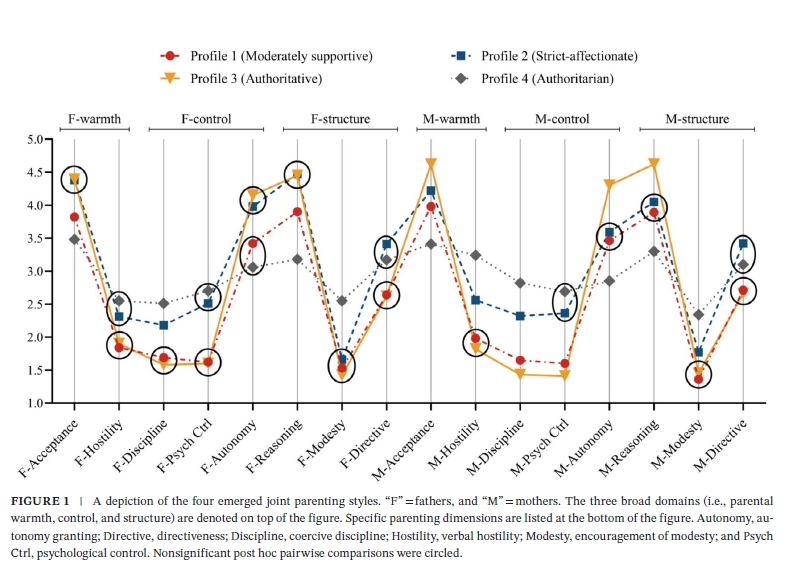

结果显示,样本中中国家庭的教养风格主要可以分为四种类型:

- 权威型(Authoritative):规则与支持并重,效果最佳

这类家庭中,父母双方均给予孩子高度的情感支持,同时也善于设定清晰的规则。他们对孩子施加的控制较低,且较少采用引发羞愧等心理控制方式,而是更倾向于倾听孩子的想法,鼓励表达意见,并注重培养孩子的自主性。

在这样的环境中成长的孩子,早期阅读和数学能力普遍较强,社交技能良好,问题行为发生率最低,可以说是最有效的育儿模式。这一类型在样本中占比最高,达到近40%。

- 严慈并济型(Strict-Affectionate):严格背后有温度

这类父母在所有的育儿行为上的水平都相对较高。他们既会通过惩罚、心理控制等方式管教孩子,也会常常跟孩子讲道理;既会直接向孩子发号施令,也会鼓励孩子自主。他们可能会对孩子进行一些言语上的批评,但同时又对孩子充满了关爱。

这类家庭的孩子在早期学业能力和行为表现上与权威型家庭差别不大。

任丽欣解释:“这种严慈并济的模式在中国文化中可能具有适应性。这不仅是因为中国文化传统强调‘管’孩子是爱与责任的体现,孩子也可能会将父母的严格理解为是一种‘关心我’的表现。换句话说,严厉本身不一定造成伤害,关键在于它是否被置于一个温暖的亲子关系背景中。不过,值得注意的是,这类孩子在社交能力上略低于权威型家庭的孩子。”

更有趣的是,这项研究发现,与我们常说的“一个唱红脸,一个唱白脸”的父母分工不同,在这些家庭里,爸爸妈妈都倾向于采取这种严慈并济的教养方式,而非一人严厉、一人慈爱。

- 中等支持型(Moderately Supportive):宽松却缺乏积极引导

这类父母虽然较少采用打骂或过度干涉等消极育儿行为,表面上看“宽松”,但在积极行为上,如情感接纳、自主支持和说理沟通等方面,水平仅为中等。

在这样的家庭中,孩子的早期数学能力和社交能力发展均低于权威型家庭,而问题行为则多于“权威型”和“严慈并济型”。

“家长可能已经开始抛弃一些他认为不好的育儿行为,比如传统的‘棍棒之下出孝子’。但对如何在育儿中积极引导孩子,可能还在摸索和学习中。”任丽欣强调,“如果父母未能有效提升情感接纳、自主支持和说理沟通等积极行为,孩子的长期发展仍可能受限。”

- 专制型(Authoritarian):情感疏离,控制为主

相较于以上三类,这类父母在情感上与孩子较为疏离,教养方式也更多地使用控制、批评和惩罚。

结果显示,这类孩子的问题行为最多,均高于以上三类家庭中的孩子。

所幸的是,这种家庭在样本中比例最低,仅为8.4%。

(中国父母的四种教养风格类型)

从“减少打骂”到“学会支持”

研究显示,许多家长已经意识到传统的育儿方式可能已无法完全适应现代环境。他们正在努力减少打骂、羞辱、高控等行为,但挑战在于,在‘减少了不该做的’之后,却不确定“该怎么做”。

“这反映出代际育儿知识的断层:许多家长在自己的成长过程中,可能并未充分体验过‘被尊重’、‘被倾听’、‘被支持’的养育方式。因此在轮到自己育儿的时候,很难自然地实践这些行为。在当今社会,要做一个好家长确实充满挑战,我们都发现自己需要不断学习,这个过程可能还相当坎坷”任丽欣指出。

研究意义与未来展望

这项研究挑战了将中国育儿方式“单一化”甚至“病理化”的传统观点,揭示了中国家庭在传统与现代之间的动态平衡。

同时,研究团队指出,样本主要来自上海的中产家庭,未来需要更大、更具代表性的样本,结合多种数据来源,进一步验证结果,并为家庭教育支持政策提供更坚实的科学依据。

论文《关于中国家庭中父母教养风格类型及其对学龄前儿童发展的长期影响》可在此阅读。

(记者:金晓艳 编辑:寇博)

2025年09月01日