作者 Shan Wu

2025年09月05日

西交利物浦大学西浦国际商学院(IBSS)金融系三位教师——巫珊博士、刘嘉涛博士和李文权博士——受邀在2025 年中国金融国际年会(China International Conference in Finance, CICF)上展示他们的最新研究成果。IBSS金融系主任龚细和教授也出席会议,以示支持并推动与国际一流学术科研机构的潜在合作。

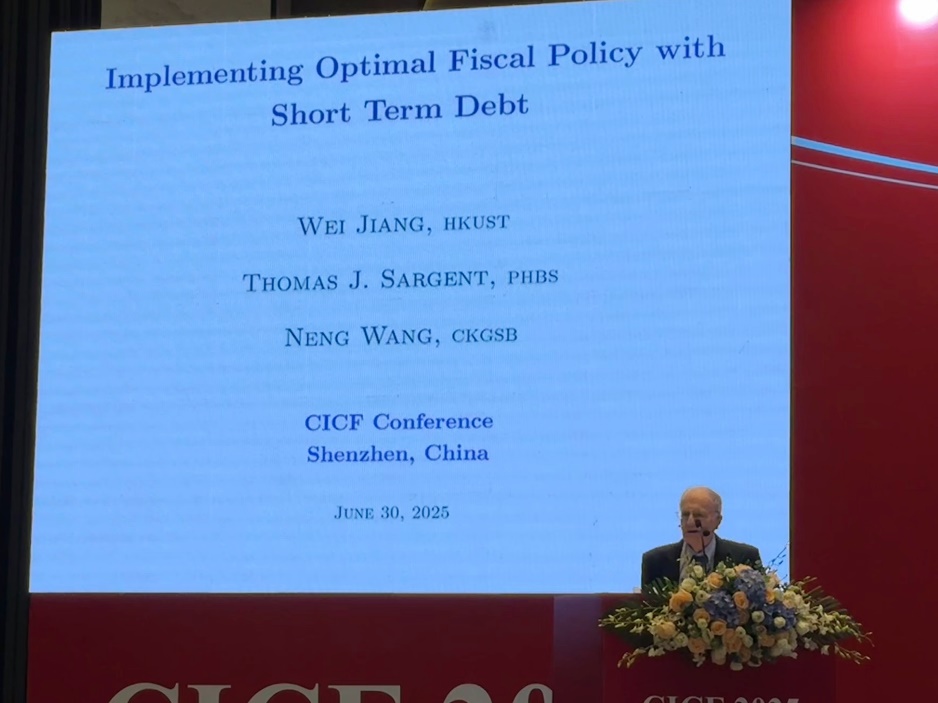

CICF是全球最具声望的国际金融学术会议之一,汇聚世界顶尖高校和科研机构的知名学者,共同探讨公司金融、资产定价、银行学及相关领域的前沿研究。该会议以严格的同行评审著称,每年吸引全球学术界的高水平投稿,录取竞争极为激烈。本届会议共收到1,758篇高质量投稿,仅236篇被收录进会议日程,录用率为13%。大会共有1,300多名注册参与者,凸显了本次会议在全球金融研究领域的规模与影响力。会议期间,2011年诺贝尔经济学奖获得者Thomas J. Sargent教授作了题为《Implementing an Optimal Tax Plan with Short-Term Debt》的主旨演讲,为经济学和金融学研究提供了最前沿的学术见解。IBSS金融系多位教师的参会,不仅体现了该系扎实的科研实力,也反映了其活跃于国际学术交流的文化氛围。

巫珊博士: 物质激励之外——意义感在职业行为与绩效中的作用

巫珊博士的研究发现,当人们临近以9结尾的“节点年龄”(如29、39岁)时,往往会重新评估自己的职业生涯并做出重大改变。处于这些年龄节点的职场人通常表现出更高的工作投入度,更倾向于果断行动,并做出有助于提升工作质量与影响力的决策。该研究强调,驱动卓越绩效的关键不仅在于物质激励,更源于内在的使命感。这一结论为员工追求职业成就、管理者激励团队以及监管方优化市场决策提供了新视角。演讲结束后,来自美国、加拿大、香港和中国大陆的多位学者围绕该研究展开了深入讨论。

刘嘉涛博士: 动态动量策略:收益离散度与可预测性

刘嘉涛博士的研究聚焦于美国宏观经济周期转折时期的市场表现。研究指出,当股票截面收益离散度显著上升、投资者对经济前景分歧加剧时,往往预示经济即将出现拐点(如从衰退步入复苏)。在这一阶段,传统动量策略可能失效甚至发生反转,因原先被低估的股票迅速反弹。论文提出一种基于因子择时的动态投资方法,可帮助投资者根据市场预期灵活调整策略、管理风险。该方法不仅适用于美国市场,也具备国际普适性。

李文权博士:环境污染与公司信用利差

李文权博士作了题为《环境污染与公司信用利差》的报告,研究工业污染如何通过债券市场影响企业信用风险。该论文采用公司债交易层级数据,发现污染排放与信用利差间存在显著正相关,且在控制气候风险与碳排放强度后结论依然稳健。研究表明,信用利差上升主要来自超额债券风险溢价的增加,而非预期违约损失的变化。该研究首次将工业污染识别为企业融资成本的新影响因素,揭示出环境外部性如何通过监管风险影响债券市场定价与资本配置。

报告后,北京大学李凯教授作为论文点评人,对研究方法与理论框架提出了深刻建议。李文权博士还同多位国际知名学者就论文的研究定位、概念框架与理论创新进行了深入交流,为后续修改与提升提供了宝贵参考。

IBSS金融系教师积极参与CICF 2025,展现出该系在高水平科学研究和国际学术交流方面的持续投入与实力,进一步提升了学院在国际金融学术界的影响力。

作者 Shan Wu

2025年09月05日