2025年09月29日

近年来,普通本科院校学生选择“回炉”读高职的现象愈发普遍。这一现象背后反映出社会对技能型人才的迫切需求,以及学生个人职业规划的深刻转变。“职业教育如何高质量发展”成为本期寻找“新时代中国杰出教育家”讨论的话题。9月23日下午,马树超教授来到西交利物浦大学,与席酉民教授共同探讨相关话题。

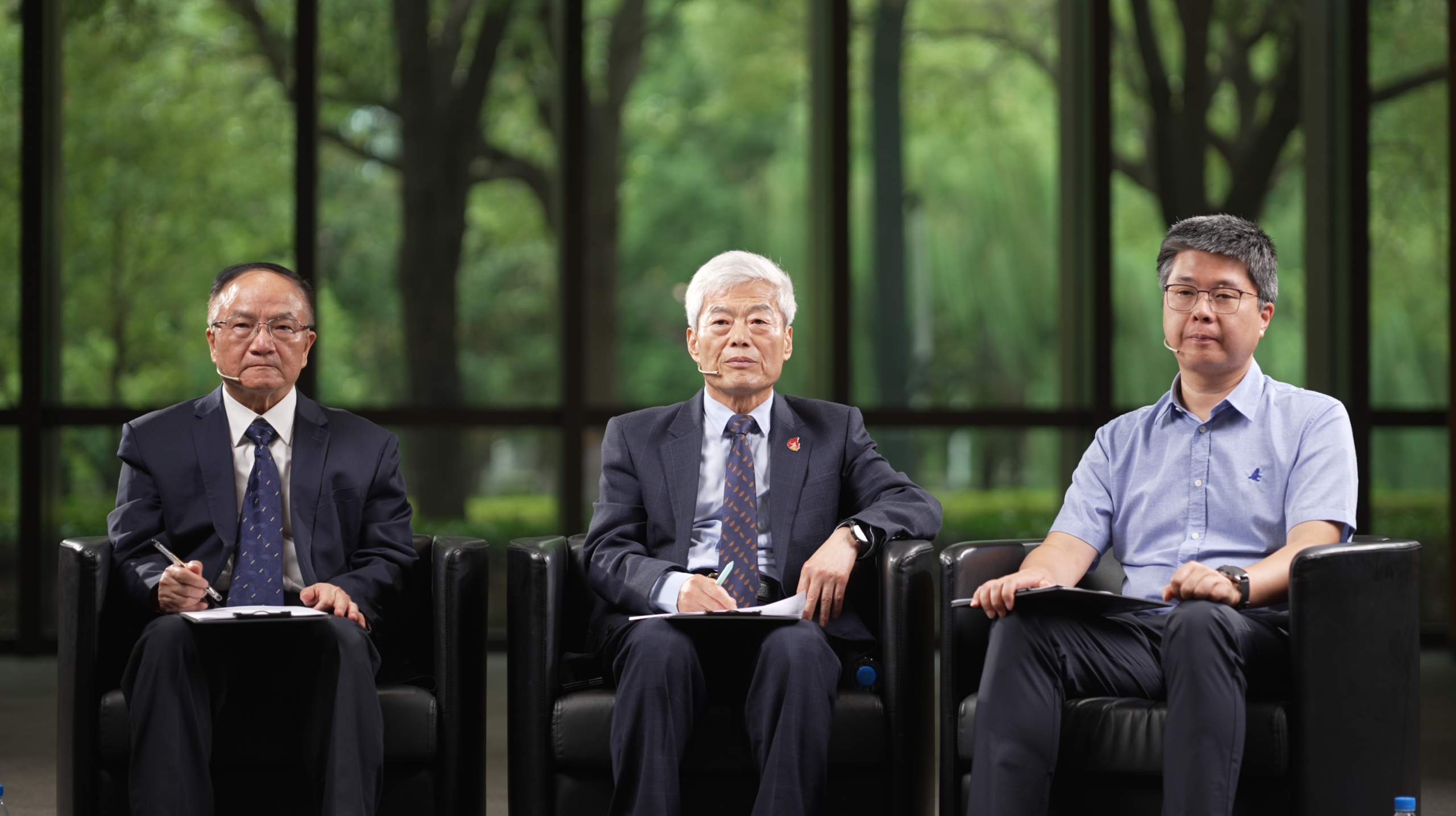

((左起:对话嘉宾:上海市教育科学研究院原副院长马树超教授、西浦执行校长席酉民教授;主持人:西浦未来教育学院新职业教育中心主任陈健博士))

候选人报告环节,马树超教授(下图)以《新世纪职业教育的走向抉择:我的解题观、实践与影响》为题进行了现场汇报,他从“需求、定位、功能、导向、体系”等五个维度深刻阐述其职业教育理念,引起现场教育者共鸣。

马树超教授,上海市教育科学研究院原副院长、现任上海市教育科学研究院职业技术教育研究所学术委员会主任。曾主持教育部委托课题“高等职业教育现状与发展研究”等重大项目;多次参加国家职业教育发展的重要文件和发展战略研究工作。

对话环节,双方首先讨论了“职业教育身份之困与破局之路”这一话题。在马树超教授看来,职业教育身份之困体现在制度设计与政策落地、社会学历为主的文化两方面,阻碍了高技能人才尤其是技术技能精英的培养。中国特色职业教育学校模式有双重需求,既要以育人为本,也要服务产业、国家战略。

席酉民教授(下图)指出,职业教育困境在于,学生多因制度安排而非自愿进入该领域。这涉及学生、家庭、单位、社会及社会文化等多主体博弈,致使学生分流主要依据考试成绩而非个人兴趣志向。解决此困境,需转变为以兴趣驱动的分流机制,让学生依自身情况自主选校和教育路径。

两人一致认为,教育具有阶段性特征,不同时代背景下的场景和需求各异。如今,教育应着重回归释放人的潜能和培养创造性,而职业教育不应仅局限于传授技能以谋取工作。

其次,双方围绕“如何通过主体利益合作走向价值共生,构建校企社政等不同利益主体命运共同体”展开讨论。

席酉民教授分享了西交利物浦大学应对职业教育转型的策略和措施。以梦想家学院为平台开展三种实验:一是按学生兴趣发展,淡化高考分流制度;二是改变现有教学模式,提高学生学习能力等;三是开展产业家培养模式,让产业介入学校学生培养,为解决身份之困寻找破解之路。

马树超教授认为这些实验极具价值,建议适度扩大实验班的规模。他指出,当前正值AI高速发展的时代,教育转型具有重大意义。此外,马树超还认为西交利物浦的实验是典型的“三教协同”落地实践,成功实现了价值共生。

最后,双方从宏观与微观的角度就“重塑成功观的价值评判”提出了相应的建议。席酉民教授认为,评价具有多维度,至少涉及学校、社会、政府、AI驱动四个层面。学校内部评价需变革,借助大数据和AI模型评估师生;社会评价对学历学位看法淡化,利于学生和家长多样化选择;政府评价太重视帽子和指标,应回归教育本质;AI时代评价需改变,从结果评价到过程评价,关注学生想象力、构思能力和与AI互动能力等。

马树超教授指出,目前,对于整体评价体系的改革,政府正在积极探索。更为关键的是,如何从学校成长的角度,特别是学校创新和学生发展的角度,以及职业院校与企业参与的角度来考量。我们已尝试从跳出教育本身来看待学校评价,而如今则更需关注学校的发展过程。一方面,以人才培养为核心,这一视角在当下显得尤为重要。另一方面,学校如何实现创新与改革,也被列为至关重要的重点。唯有如此,职业院校的改革才能走得更稳健、更长远。

他还进一步指出,职业教育不应仅限于专科层次。职教本科不仅学历层次属于本科,而且从产教融合、校企合作的角度来看,更有助于学生面向岗位需求和个人职业发展。

2025年09月29日