2025年09月09日

西交利物浦大学智能工程学院的高级副教授赵春博士是全国大学生机器人大赛的学院团队带队老师,他鼓励学生在真实项目的历练中,突破边界、解决未知问题。他说:“当兴趣之火被点燃,学生们迸发出惊人的能量。很多人觉得年轻一代不能吃苦,这只是没有找到他们的兴趣所在;一旦找到,他们便全力以赴!”

西浦创业家学院(太仓)智能制造工程专业学生杜若洲大三时与智造生态学院副教授黄龙博士合作做研究。黄龙博士建议学生:“投入进去,主动尝试抛出点子,而不是停留在执行给定的科研项目。这种模式更接近真实的工作环境。”他认为,对本科生来说,项目实践如同埋下一颗种子,当未来遇到相似挑战时,将成为解决问题的关键。

在西交利物浦大学,有许多这样的老师,他们从单纯的知识传授转向全面育人,做“点火”和“播种”的人。

从竞赛到课堂,点燃那团“火”

“我的教育理念是:点燃同学们心中隐藏的那一团’火’。”赵春老师(下图)说。

这团“火”,是探索未知的渴望,是解决问题的执着,是工科生“创造世上未有之物”的使命感。

因此,他培养学生的核心目标清晰而务实:实事求是、适应变化、突破边界。

在带领学生在机器人赛场“升级打怪”的过程中,他认为自己的角色不是“提供指导”,而是“凝聚大家去积极探索和解决难题”。

大赛规则多变,技术问题层出不穷。面对毫无先例可循的难题,他鼓励学生直面挑战:“没人教过,那就自己研发!”

当一群本科低年级学生需要攻克“自动瞄准”系统的难题,他们从零开始啃图像识别算法,反复调试,最终实现图像识别、动态跟踪、精准发射的自动化流程。为了备战,他们可以每天只睡两三个小时,暑假主动留校攻坚——即使从没有人要求他们这么做。

“在高压、多变、完全自主的实战环境中,学生们实事求是地解决问题,突破边界地融合创新。这种能力,正是工程师的核心素养。”赵春老师说。

(图为2019年赵春老师首次带领西浦GMaster战队参加国际赛区总决赛)

在专业课的课堂上,赵老师将晦涩的理论与前沿应用结合,用一系列生动实例,例如“第四代半导体材料如何实现科幻般的透明显示和任意弯曲的柔性屏”、“高精度温度传感器为何能卡住光刻机的‘脖子’”等,拉近学生与半导体技术的距离。

上学期期末,他设计了一项“隐藏任务”,鼓励学生用最先进的纳米工艺设计芯片版图,评选面积最小的前五名。480人的课堂,有300多人主动挑战这项额外任务。这门专业课的难度较高,但曾经的“畏途”成了同学们争相探索的热土。

“这说明在他们心中,芯片半导体的那团火被点燃了。”赵春老师说。

解决真实的工程问题

加入西浦之前,黄龙博士(下图)曾在美国和日本的工业界工作多年。他说:“这些全球性的行业经历,让我深刻认识到以理论研究为基础解决现实挑战的重要性。”

在西浦融合式教育模式的支持下,他将面向产业前沿的研究课题融入本科生和研究生培养。在人工智能与数据分析、热力学和流体力学等课程中,他引导学生运用机器学习技术和数据分析方法处理来自产业伙伴的项目需求。他还模拟全球性公司的研发提案流程,与学生合作完成市场导向的论证和可行性研究,提出创新性的工程解决方案。

“我希望把产业的创新文化引入到学术环境中。”黄龙老师说。“把长期的产业研究目标嵌入课程,建立一种可持续的学生参与机制,能够使不同年级和学科的学生基于项目的前期成果进一步深入研究,在实践中解决真实的工程问题,为将来进入职场做好准备。”

项目制学习驱动自主探索

在教学实践中,黄龙老师发现:当学生对自己的课题“负责”并产生浓厚兴趣时,能激发出强大的内驱力。为了将学生的好奇心转化为有效的科研探索,他在与学生交流时常常反复提问:各个潜在方法的优劣是什么?现象背后的机理是什么?

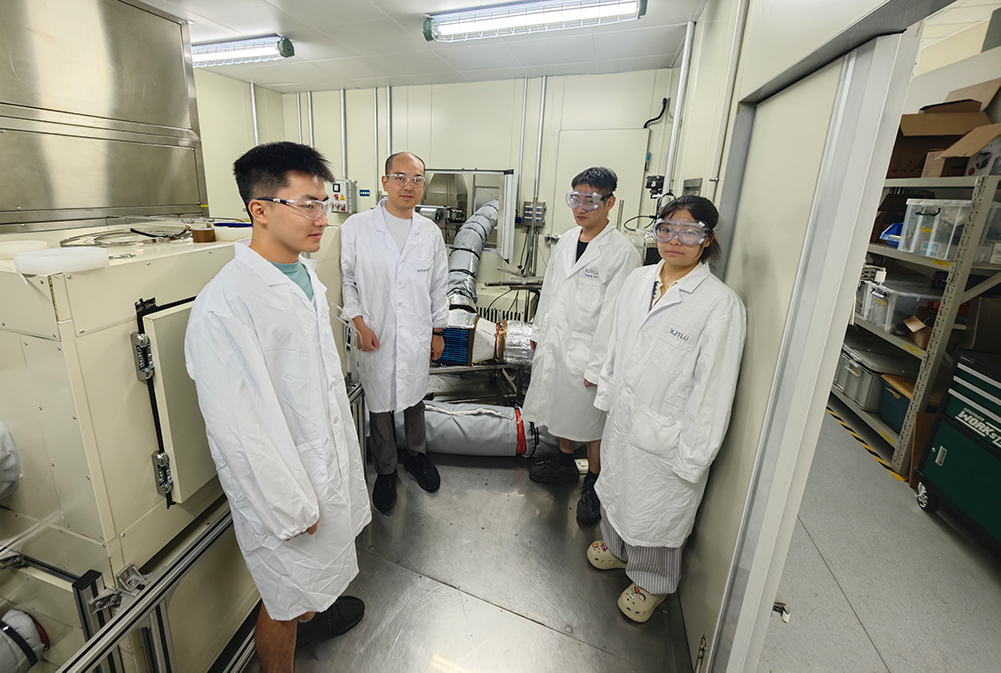

(图为黄龙博士在实验室指导学生)

杜若洲是进入黄老师课题组的首批学生之一。黄老师主导研究框架,研究细节由杜若洲自主探索。“比如研究中需要一个基于数据的经验公式来计算传热系数,到底该选哪种回归算法呢?”杜若洲回忆道。面对多种选择,他独立钻研、尝试各类算法,阅读和总结文献资料,深入理解逻辑,最终结合具体应用场景提出了最合适的模型。

黄龙老师强调,学生做科研探索时遇到困难是常态,他鼓励学生主动寻求帮助、解决问题。应用数学专业学生杨柳在黄老师的指导下完成了暑期本科生研究项目(SURF)和毕业设计(FYP),利用图像识别技术探究并优化换热器的排水性能。跨学科研究的挑战接踵而至,首次接触机器学习方法的杨柳面临难题:精确计算复杂结构中的残留水体积需要大量人工标注的数据来训练模型,所需的时间和成本远超她当时的能力。

是否可以试着使用替代方案实现精确计算?焦头烂额之际,她向黄龙老师寻求帮助。

“在黄老师的建议下,我转向以少量有序规划的实验数据校正流体模型,进而采用计算机计算扩大数据集。这一思路转换巧妙避开了数据瓶颈,显著提高了研究效率。”杨柳说。

(图为2024年毕业典礼上,执行校长席酉民教授为杨柳拨穗)

毕业后,杜若洲前往加拿大阿尔伯塔大学读研,研究方向转向金属增材制造,本科锤炼的方法论基础让他得以快速适应新领域。他说:“黄老师提供了从选题、调研、建模并验证到论文发表的完整科研训练,让我获益匪浅。”

我们身上都有老师的影子

赵春老师教育理念的火种,源自他自身丰富的求学和业界经历。

赵春老师本科毕业于东南大学无线电工程系,在香港科技大学获硕士学位后,积累了在香港科技产业界的工作经验,而后读博深造,成为西浦的首届博士生。在恩师赵策洲教授的指导下,他奠定了扎实的科研基础,毕业后前往香港科技大学完成了博士后课题研究。

“赵策洲教授身上体现着西交大、西电的基因——基础扎实、严谨务实、家国情怀、担当奉献。”赵春老师回忆道,“他每天清晨准时出现在实验室,以身作则地践行实验科学需要动手实践、扎根一线的要求。”

香港科技大学的两位导师则为他打开了“创造”的视野。陈文新教授的产业经历让他第一次意识到“学术不只是发论文,还能实实在在创造产业”;李泽湘教授则教会他面对未知技术难题时的终极心法——“不是成为问题,而是解决问题”。

“当老师很开心的一点,是在学生身上能看到自己部分的影子,就像大家也能从我身上看到我导师的影子一样,我想,这就是传承。”赵春老师说。

(记者:金画恬 石露芸 季嘉焱 图片提供:赵春博士 黄龙博士 杨柳)

2025年09月09日