2025年10月27日

今年已经大四的杨乐陶就读于金融数学专业,原本她的毕业论文选题为美股研究,在暑假参加了乡村振兴研学营之后,她经过思考和初步的文献研究后,考虑把毕业论文的主题转向“乡村经济”。

这个主题研学营由西交利物浦大学、苏州交通广播、西安交通大学以及西交利物浦大学附属学校等共同组织,获苏州慧湖立新教育发展基金会支持,也是西浦行业企业定制化教育项目(IETE)设计方向课程的重要实践环节。

“我的专业能为谁创造价值?”

虽然乐陶的专业是金融数学,但她对设计和自媒体一直都很感兴趣。她平时关注了设计学院和一些相关社团的公众号,当看到研学营的招募推文时,她很快就做出了决定。

通过实地走访江苏苏州、陕西西安和安徽阜阳三地的乡村振兴样本,乡村的新样貌颠覆了乡村在她心中原有的认知。在西交大学习、参访全国乡村振兴青年先锋创业基地时,她看到课堂上经济学的知识如何重构乡村的经营结构;在阜阳的育种基地,她看到农业科技如何改变农村农业;在苏州的树山村和开弦弓村,富有艺术风格的高端民宿和有机农业,让她看到在需求升级的背景下,乡村发展的新机遇。

(图片说明:营员实地走访地处西北的稻地江村)

(图片说明:全国乡村振兴先锋薛强带领营员实地参访调研。)

她多次提到从城市返乡从事农业现代化育种的前大学老师马涛和刘宁的事迹。她和团队伙伴在阜阳现代农业基地尝试她的第一次助农直播,了解到当地缺乏直播电商人才的现状。她在范沟居支教时,想到这些孩子们长大后也许会选择再回到家乡,像全国乡村振兴先锋薛强、返乡创业带领乡亲们致富的马涛、刘宁一样回到乡村、建设乡村。

(图片说明:参观安徽阜阳的现代化育种基地)

她和团队伙伴一起策划和制作以“乡愁”为主题的短视频,他们在西安的城墙上、在大雁塔边、在乡村振兴青年先锋创业基地,采访他们所遇到的人,记录“乡愁”对他们意味着什么,探寻“家乡”在人们内心中是怎样一种独特且无法割舍的存在。

(图片说明:乐陶和团队伙伴采访和拍摄短视频)

来自中学、大学的29名混龄营员分别组成3个新媒体项目团队,从Z世代的视角出发,制作了“乡愁”、“乡村振兴”和“乡村振兴,是一个人的事情吗”等多条短视频,最终发布在苏州交通广播的视频号上。

乐陶曾经很羡慕学设计的同学能做出实际的作品,在她看来,那是一件很有成就感的事。通过这次研学营,她不仅和伙伴们创作了能够发布在媒体上的短视频,还欣喜地发现她的专业也有落地的可能——她能将抽象的数学模型应用于现实社会问题。

在与毕业论文指导老师和城乡规划系的陈冰老师多次沟通后,两位导师都对这一研究主题表示支持,也充分肯定了该研究的社会价值。

“我看到金融数学与城乡融合发展结合的可能性。我想进一步研究影响中国乡村地区经济增长的限制因素,比如,通过数据分析探究人才是否是限制中国乡村发展的关键因素。”乐陶说。

“我真的在听吗?我理解他们吗?”

“我认为兴趣是最好的老师。”刚刚升入大二的蔡欣恬说。

从小,她就有一个当设计师和规划师的梦想。大一下,在选修了设计学院陈冰老师的一门课后,她决定选择城乡规划为自己的专业。

当了解到研学营这个项目时,她想这次机会可以为即将开始的专业学习开一个好头,更吸引她的是可以实地调研并和村民交流。生活在城市中的欣恬对乡村的直观经验不多,她很想去看看。

(图片说明:欣恬和营员们前往范居沟和当地小学生们交流)

“我认为,规划的本质是围绕人的需求展开的,我们需要去了解人们的痛点。”她对与人沟通、了解人的需求和人文关怀有一种天然的热爱。

第一次跟着老师去苏州的开弦弓村访谈村民,由于缺乏准备和经验,访谈进行地并不顺利。欣恬反思到:“我应该先与村民建立一些真诚的连接。如果村民认为你就是来问我一些问题,他们的回答就可能流于表面。”

她发现真正的沟通并不是去“问出”答案,而是需要先学会带着同理心去“倾听”。

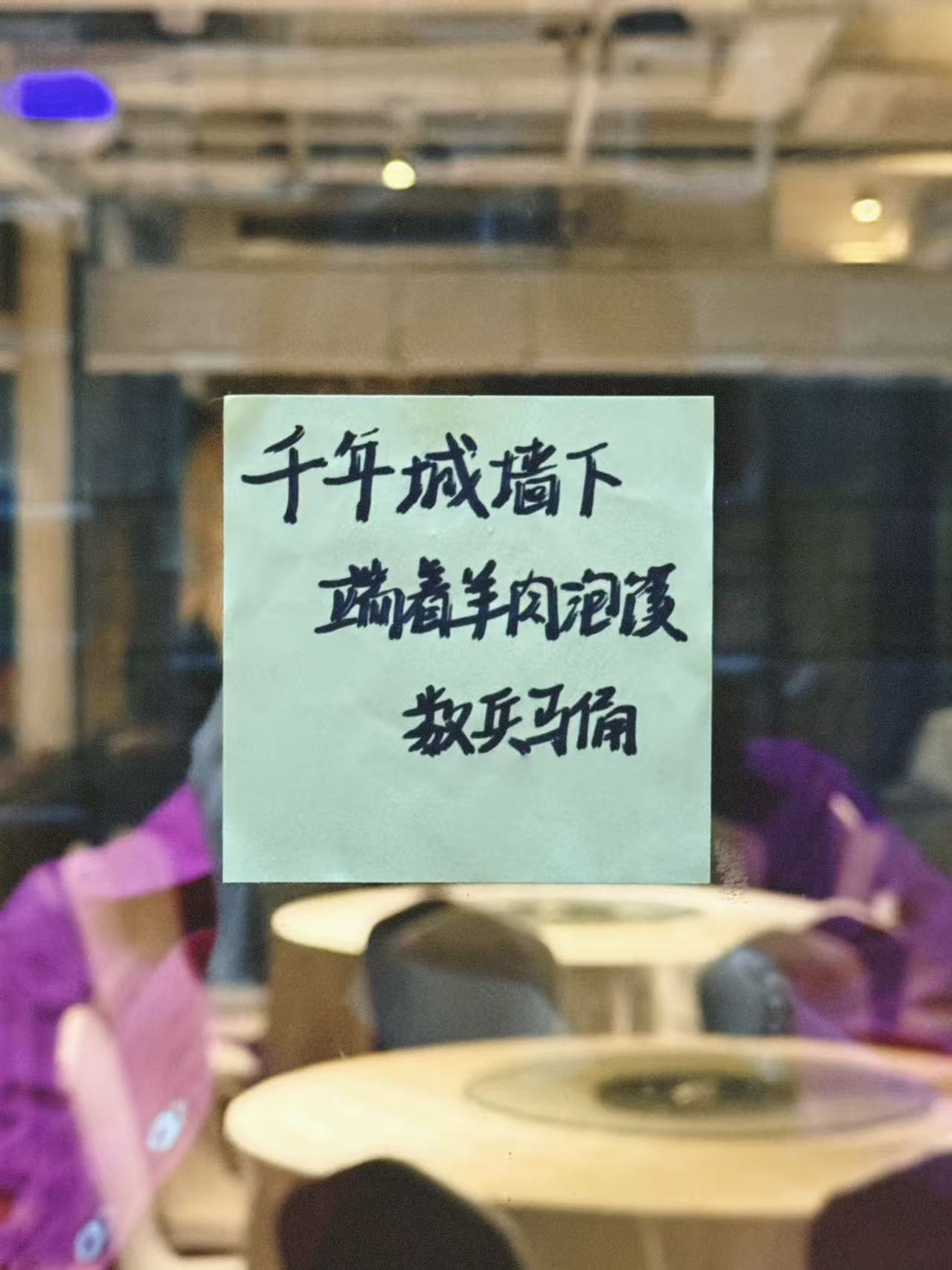

在西安实地探访后,西浦附校的陈硕之老师设计了一个互动课程《把西安装进一张思维导图》,他让每个人将这一天中对西安“衣食住行”的真实感知写在便签上,用30秒快速分享,再一起将零散感受归类到“味觉-视觉-情绪”三条主线上——原本模糊散乱的城市印象就这样有了一个结构化的轮廓。

(图片说明:舌尖上的西安之“辣”)

(图片说明:欣恬在便利贴上写下西安的关键词)

“我认为这样十分有趣。我们这个营有中学生、大学生、大家来自不同的地方,有不同的性格、学习不同的专业。通过这些生动的分享,我们也增进了对彼此的了解。”

在研学营期间,欣恬非常喜欢项目制的学习和团队协作。在带队老师的指导下,营员们要组成不同的小组,边学边干,也在做中学,在阜阳吴寨村的电商直播大楼和农业基地间协作完成一场农产品直播带货。同伴们在农产品展销中心、育苗大棚和电商空间中各司其职、穿梭配合;她作为主持人,自己组稿,不仅要介绍展销中心,还要串联起其他几位同学介绍农产品的环节;面对镜头,她要随机应变,好几次都是临场发挥与现场观众互动。

(图片说明:营员们展销中心进行助农直播)

在阜阳与当地乡村领导座谈时,她对乡村的“空心化”问题印象深刻;在稻地江村参访和袁寨镇范沟居支教时,她对乡村里老人和留守儿童的问题有了更多实感;她看到投身到乡村振兴事业的优秀人才很多都是从乡村走出又回到家乡。

受此启发,她和IETE设计方向课程小组的同学设计了一个乡村代际传承的创业计划,通过面向儿童的教育计划增加对家乡的情感连接和认同,希翼影响他们未来的选择。

“IETE的老师肯定了我们的想法,也指出了不足和并给予了改进的建议。”

才刚刚大二的欣恬,喜欢自己这样敢想敢干的状态,未来还有太多她要去探索和尝试的事情。

“你是否能走出自己的学科,去理解他人的思考方式?”

同是营员的刘珈伊来自环境系,现在已经是大三学生。

有过支教和多次田野调查经历的她,对乡村的场景并不陌生。但开营前的IETE设计方向的集中学习给她带来了许多新的视角。

“设计学院老师们通过循环经济、气候变化韧性、城市更新技术等前沿课程和工作坊分享的一些专业视角和理论框架,让我能透过乡村表象,从制度、结构等更深的层次去理解乡村现象。”

在紧接着的研学营中,他们实地探访了位于苏南、西北、安徽的几个乡村振兴的典型案例,实践加深了她对乡村振兴因地制宜发展的认知和理解。

(图片说明:陈冰老师在研学营途中为学生们拆解实地案例)

目前,珈伊所在的跨学科项目小组正在设计并实践一个创业项目计划,同时也是IETE的阶段成果。受虎丘花市的启发,他们要设计一个以集装箱为主要形式的漂流市集,将阜阳的农产品和当地的非遗文化先带到校园进行展销。

小组中,环境专业的同学负责设计集装箱上的节能设施、城规专业的同学负责与阜阳相关机构的联络和展销事务、商科的同学负责设计商业计划和项目计划书的起草撰写。

“我们想招募一些学工业设计的同学共同来完成这个设想,由他们来设计制作太阳能装置和可拆卸装置等。”珈伊兴致勃勃地说。

这段经历对她的学业选择也产生了积极影响。从商科转入环境科学专业的她,原本就对ESG这个交叉学科领域感兴趣。在乡村实地考察中,她看到碳交易在乡村振兴中有很多潜力,准备以此为课题展开研究,同时也作为申研的一个方向。

(图片说明:珈伊和范居沟当地小学生在课后交流)

大学里丰富的资源和平台,带给她许多探索和发展自己的机会。大一时她参加很多社团的面试,从开始紧张的要准备稿子、背稿子,到后来几乎什么样的面试都能应对自如;在IETE、社团、党委活动和研学营中她结识很多不同学科的同学,在做各种项目过程中,汲取不同学科的视角和知识,和不同专业背景、不同个性的同学通过团队协作完成一个个项目;在研学营期间,与陈冰、夏骏等教授们相处的日常,具象化了“亦师亦友”……

他们在西浦的学习和成长绝不止于课堂和图书馆,也绝不限于校园方寸之间。他们在被“现实”、被“他人”、被“行动”的提问中,学习、自省、改变和成长。

“教育的本质,不是把篮子装满,而是把灯点亮。”陈冰老师说。

(记者:寇博 图片提供:杨乐陶、蔡欣恬、刘珈伊、陈硕之等)

2025年10月27日