2025年11月01日

近日,刚从西交利物浦大学建筑学本科专业毕业的李亚璇凭借其设计的动物收容所,在第十二届中国高等院校设计作品大赛环境设计类中荣获二等奖。

(《生命织缕庇护所》)

李亚璇将AI 技术运用于作品创作中,并在此过程中持续反思人机协同的关系。

她表示:“整个学期中,我致力于将可持续性、情感与结构融为一体。虽然我使用AI开发了作品的部分内容,探索更多自然启发的形态与系统,但赋予作品真正意义的并非技术本身,而是设计中蕴含的深刻理解与真挚关怀——即人性因素。”

建筑系助理教授、李亚璇的第二导师Siti Balkish Roslan评价道:“获得该奖项彰显了她在融合人工智能设计、人文关怀、实验精神、生态意识与建筑叙事方面的非凡敏锐度。”

今年,大赛共收到清华大学、上海交通大学、浙江大学、中央美术学院等高校提交的11783件作品。李亚璇的获奖作品将与其他900余件优秀设计共同收录于即将出版的《2025中国高等院校设计作品精选》。

通过建筑传递同理心

李亚璇的获奖作品《生命织缕庇护所》诞生于ARC304毕业设计工作室项目中的子课题“建筑与同理心:苏州人道动物中心”,它由Siti Balkish Roslan设计并监督,并与设计导师陈胜泽共同执教。

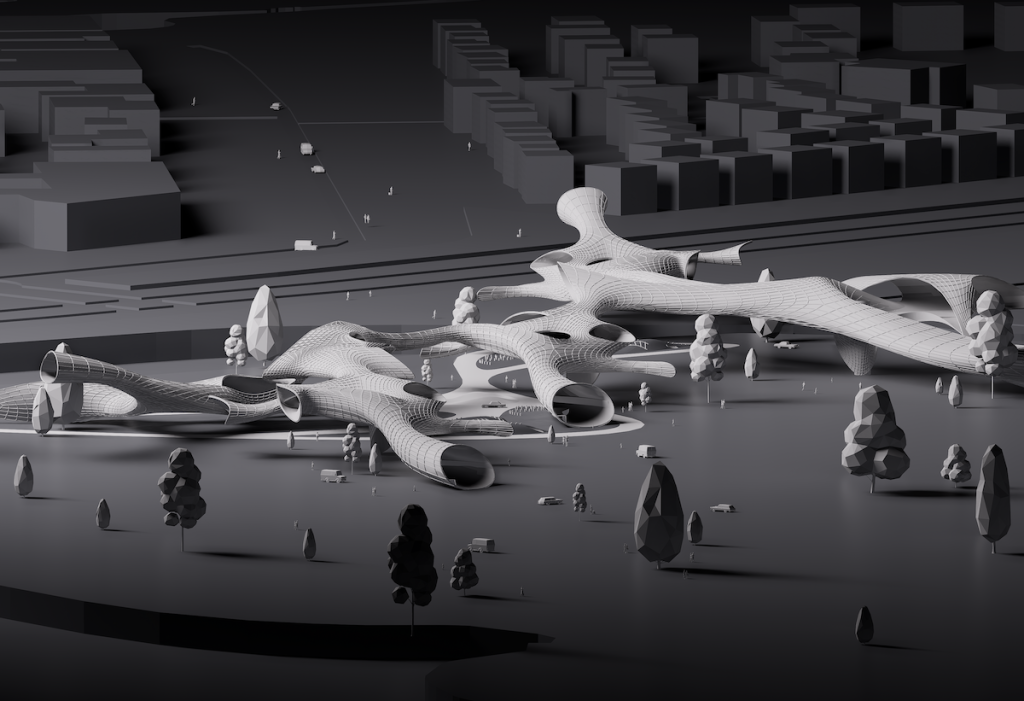

该子课题要求学生重新思考动物收容所的建筑设计:不再将其视为孤立设施,而是打造以社区为中心的庇护所,促进人与动物的互动,营造疗愈环境并激发社会共情。项目选址于苏州国宾路大草坪,规划建设4000-5000平方米的混合功能建筑群,整合康复治疗、领养服务、教育培训及科研项目等空间,并严格遵循联合国可持续发展目标。

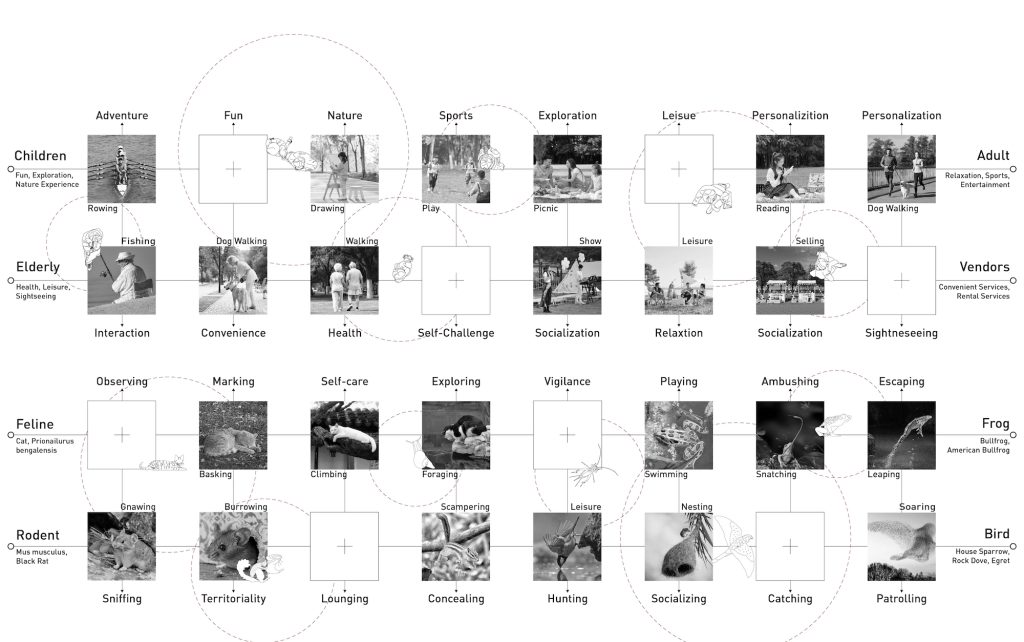

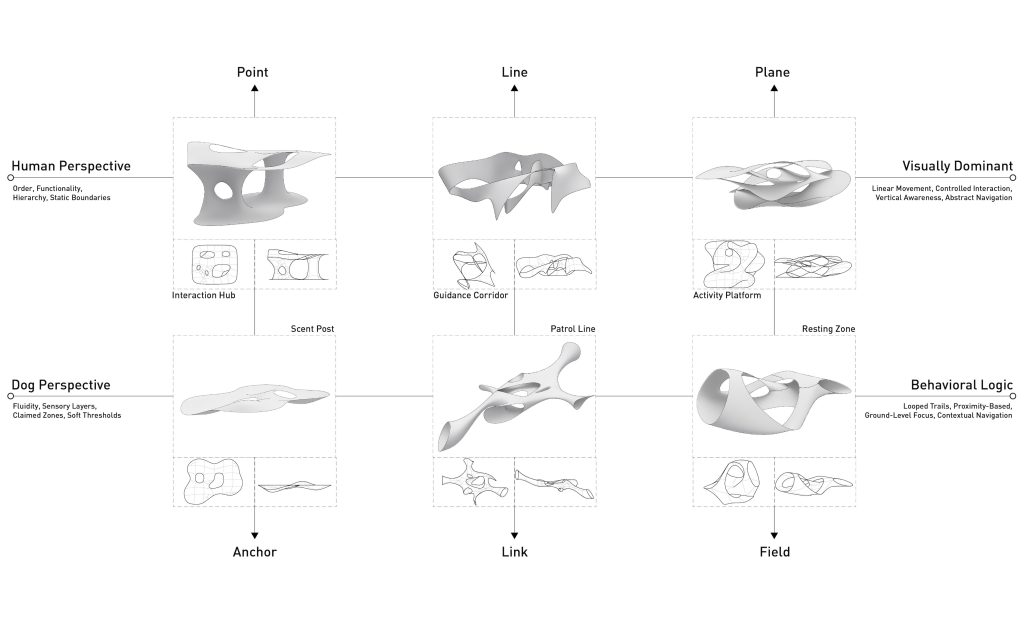

李亚璇表示,在设计过程中,她的想法经历了根本性的转变——从人类中心主义转向包容万物的视角,这一转变源于行为观察与系统思维的驱动。

“当建筑设计开始用心感知、并通过空间回应时,它便成为传递共情的媒介。为动物做设计真正教会我何为建筑中的共情——这要求我以它们的尺度和节奏来理解生命。

“设计这座收容所从来不只是关于形式或功能,而是创造一个人类与动物真正共鸣、共存的空间。这个项目让我意识到,建筑不应是冰冷的物体,而是能够感知、回应并培育温暖联结的活着的系统——我的这一想法最终通过严谨的空间序列、亲生物策略以及生物材料的系统性整合得以实现。”她说。

(设计动物收容所的复杂性的系统设计思维示意图)

仿生启发,人工智能驱动

李亚璇作品的一个独特之处在于受到生物启发从而进行实验的形式,这种过程引导她设计出流畅而有机的建筑形态。

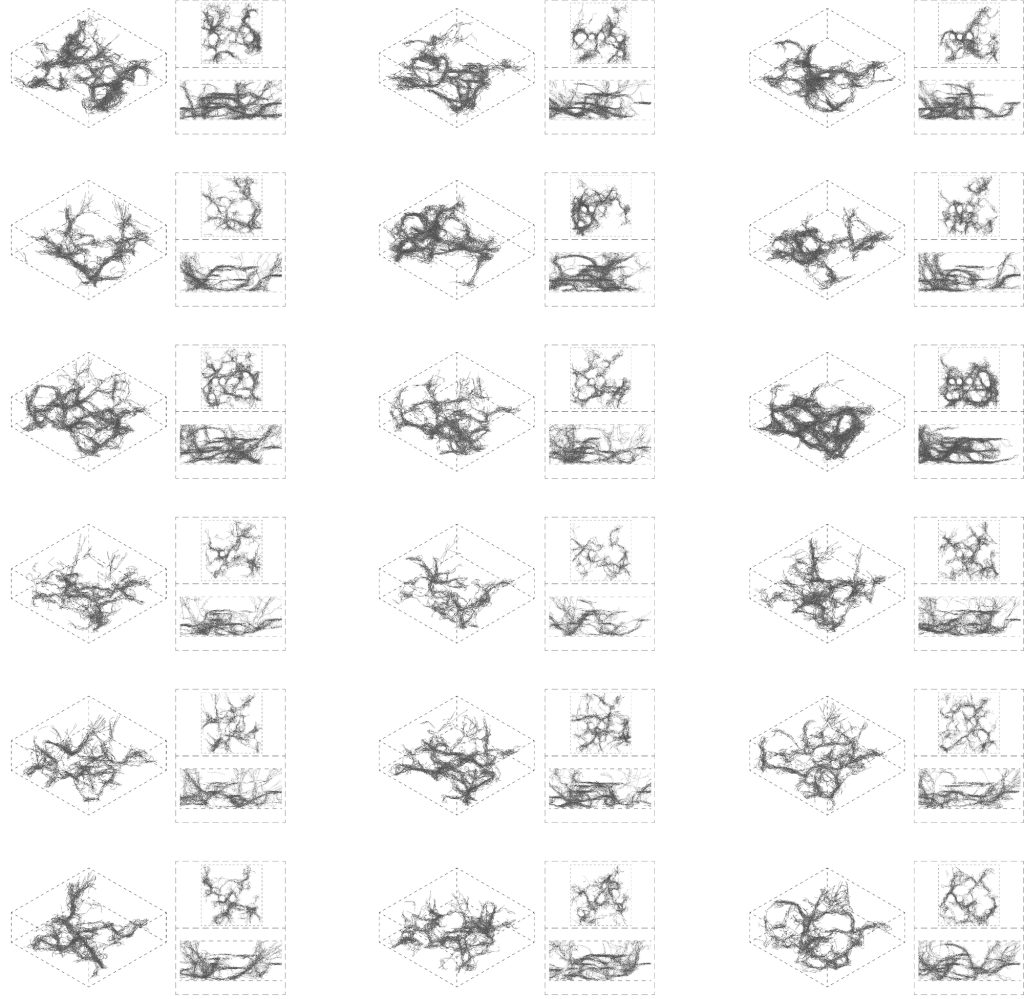

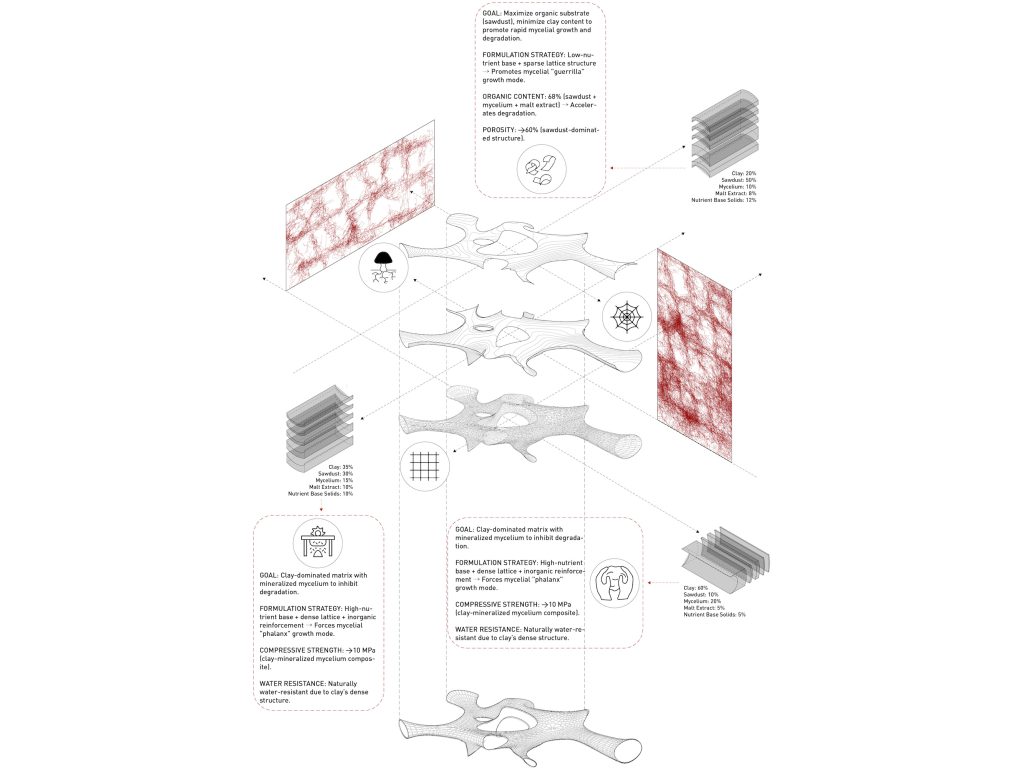

“借助人工智能和数字工具,我将细菌粘液作为活体材料进行数字模拟成型,并将其作为后续设计流程的基础。

“为强化建筑表皮支撑,我研究了菌丝体作为生物材料的生长特性——这种真菌根系网络能包裹整个建筑。经过对耐久性、轻质特性、隔热性能及高耐火性的深入研究,最终选定生物材料,以确保人类与动物的舒适性。”她解释道。

(通过数字工具模拟粘液细菌生成形态)

李亚璇也反思了人工智能与技术的作用,她表示:“整个学期中,我致力于将可持续性、情感与结构融为一体。虽然我使用AI开发了作品的部分内容,探索更多自然启发的形态与系统,但赋予作品真正意义的并非技术本身,而是设计中蕴含的深刻理解与真挚关怀——即人性因素。

“我深刻体会到:技术仅能延伸双手的触及范围,而用心感知他人需求的能力才是真正的指引。真实的设计始于对其他生命的真诚理解——这种理解既需要共情共鸣,也需要理性方法论的支撑。充满同理心的空间,正是通过这样的心灵对话构筑而成。”

(人类与动物眼中的空间视角)

(一系列针对空间利用的思维过程图示)

(有机体在建筑形态中的应用)

陈胜泽表示:“李亚璇的作品通过多样而流动的有机形态展现出强烈的实验精神。然而在表象之下,其核心价值在于对空间尺度与动物行为互动关系的深度探索。

“她从毕业设计工作室项目到斩获国家级奖项的历程,彰显了以研究为驱动、人工智能赋能的设计理念,以及以同理心为核心的教育模式,如何培育出能够重塑未来的创新力量。”

Siti Balkish Roslan补充道:“李亚璇对作品的执着体现了项目精髓——服务大众的仁爱建筑。这证明了仁爱与共情不仅是情感反应,更能成为严谨的设计方法论,与生态应用、技术发展及人工智能融合共生。

“她的成就不仅彰显了个人创作力,更印证了本系及学院将建筑视为伦理生态实践的教育理念。”

(供稿、图片提供:建筑系 编辑、翻译:钱懿、寇博)

2025年11月01日