2025年09月18日

“从本科到博士,最大的改变是科研思维方式的跃迁。”龚子洋说。

大三那年,就读于西交利物浦大学生物科学专业的龚子洋加入王旻艳教授的课题组,开始参与真实的科研项目。带她入门的是课题组的一位博士生聂聆娣学姐。“学姐的思考深度、时间管理能力以及对课题的把控力,都让我特别钦佩。”龚子洋说。

起初,作为本科生的龚子洋只专注于自己的一个小课题。“进入博士阶段后,一下子站在了以前学姐的位置上。从提出科学问题、设计研究策略到独立驱动整个科研流程,每一个环节都要自己承担起责任。我突然发现,自己需要考虑的面变多了。”

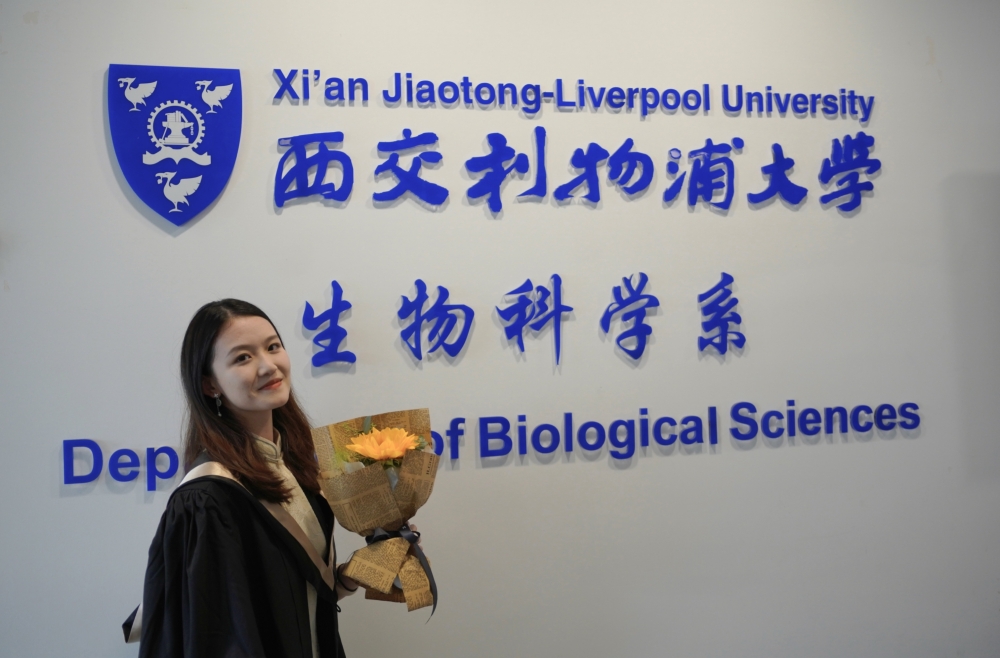

图为2022年龚子洋本科毕业

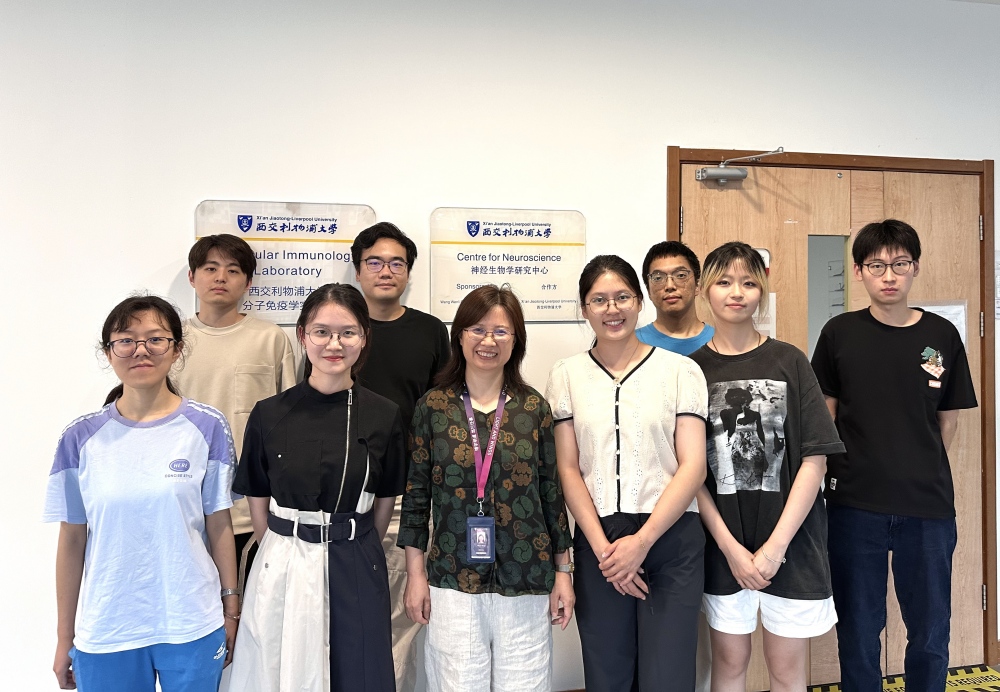

西浦有鼓励本科生做科研的传统。从龚子洋的博士课题中延伸出一些小项目,导师王旻艳教授让组内的本科生加入进来学习。在生物实验室里,看到这些对科研充满好奇的新鲜面孔,龚子洋仿佛看到了当年的自己。

以下是博士生龚子洋的逐梦故事。

“白大褂”的梦想,在西浦发芽

“我想当科学家。”小学作文课上,龚子洋第一次说出这个愿望。彼时,窗外天色昏黄。老师沉默了一会儿,缓缓推了下眼镜:“我教过这么多届学生,说出这个理想的人不少。但你要知道,这条路很难,尤其你还是个女孩。”

多年之后,这句话依然在她脑海回响。而她也在用行动回应这句“难”。

初中,她就读于苏州金鸡湖学校,积极探索内心兴趣;高中,她进入苏州中学园区校,坚定地选择了理科方向,选修生物。

“在当时的想象里,科学家就是穿着白大褂在实验室里做实验。” 龚子洋说。

进入西交利物浦大学,她选择了与“做实验”息息相关的生物科学专业。大二上学期,生物系高级副教授Sekar Raju博士在课堂上讲解微生物与生态系统的关系,激发了她对生态环境问题的兴趣。

图为龚子洋在苏州

“我们学院的学术氛围友好开放,非常欢迎积极主动、有想法的本科生加入课题组。”龚子洋说。大二暑假,她主动加入了Raju博士与吴江政府合作的横向科研项目,参与淡水系统污染源分析。

一整个暑假,她跟着组里的学长学姐去吴江取水采样,回来后日夜做实验、做数据分析、撰写报告。“觉得很有趣,一点不觉得辛苦!”

“这次的课题规模虽小,却是我第一次参与科研项目的完整闭环,也初次体会到科研对现实世界问题的回应力。” 龚子洋回忆道。

入门神经科学,从fancy到深入

2020年疫情爆发,龚子洋取消了“2+2”去英国的打算。在重新规划的过程中,她开始了解西浦生物系不同老师的研究方向,最终被王旻艳教授的神经科学课题所吸引。

“Neuroscience(神经科学),初听起来就感觉很fancy(高级)、很酷!”龚子洋说。

图为王旻艳教授(第一排左三)课题组合影

在王教授的一次课堂文献研讨中,龚子洋第一次了解到,偏头痛作为全球第二大致残性疾病,其病因和治疗机制仍有大量未解之处。神经系统调控的复杂性所蕴含的科学魅力,让她心动。

“刚进组时,觉得很难,专业知识很多都不懂,但王教授鼓励我:本科生进组,不要有太大压力,本来就是抱着兴趣来学习的。”于是,她抱着多听、多看、多问的态度,一有空就往实验室跑。

到了大三暑假,她已经能相对独立地负责一个小项目了。从“觉得酷”到“真正想搞懂”,这中间,她在兴趣的指引下经历了蜕变。她领悟到:只有真正踏入实验室,接触具体问题,才会从模糊的“fancy”,逐渐清晰为“想深入探究的科学问题”。

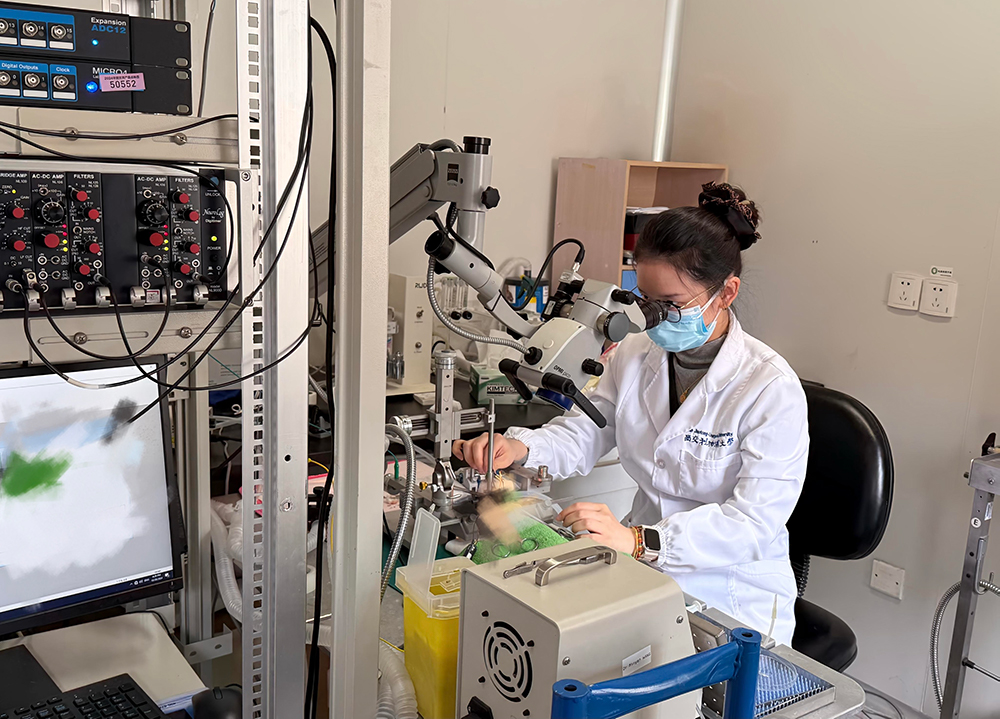

图为龚子洋读博期间在实验室

直博之旅:建立科研独立性的内核

本科毕业设计期间,龚子洋继续跟随王旻艳教授研究神经炎症在偏头痛模型中的调控机制。毕业设计的项目时间有限,但她意识到,这条科研路径值得更深入的探索。

在王教授的支持下,她决定申请直博。“我和课题组已建立良好且深度的协作关系,留下来读博,研究方向清晰而延续性强,能够无缝衔接并高效推进。”

图为龚子洋在本科毕业典礼,图右为西浦执行校长席酉民教授

读博两年多来,龚子洋发现:“相较于本科生更多是围绕已有课题做执行型的工作,博士阶段需要站在更高的维度,构建属于自己的研究框架,提出具有前瞻性的科学问题,并以系统性、多线程的方式推进研究。

“这意味着必须快速掌握跨学科的知识结构,具备高效筛选海量文献的能力,同时也要学会在实验失败、结果不确定的情况下调适心态并重新出发。”

图为中英三校博士生联合论坛中,龚子洋(右二)荣获“最佳演讲奖”

向世界讲述研究,让研究走向世界

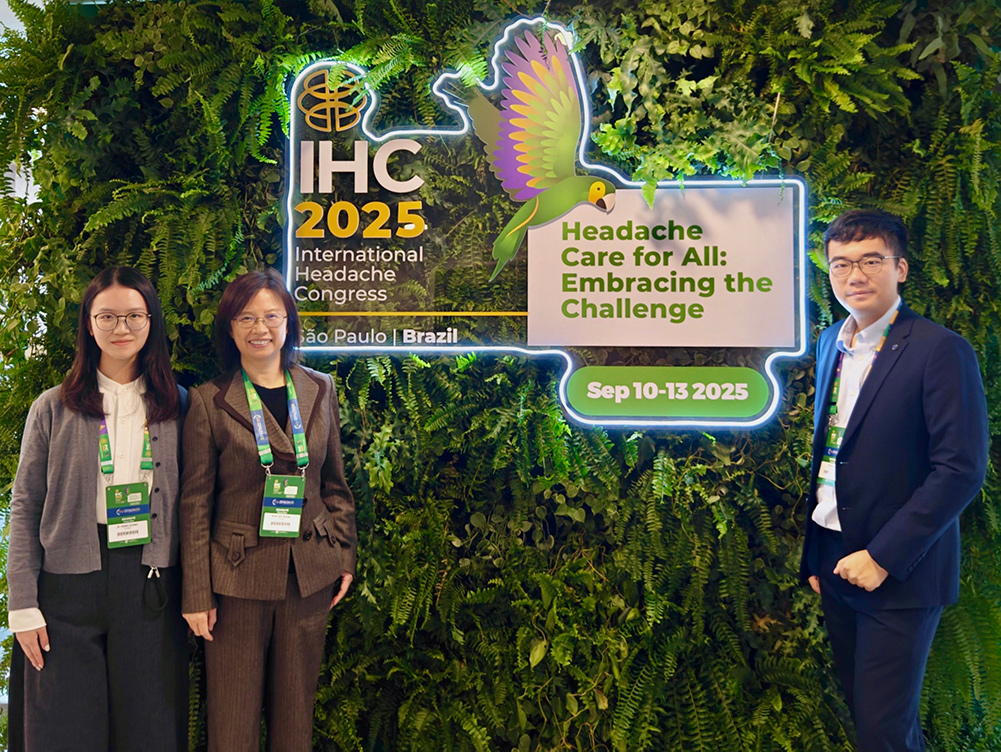

读博期间,除了多次在国际期刊发表论文,龚子洋还与王旻艳教授及师兄黄卓桉为权威学术专著合著章节,并积极参加国内外学术会议,让自己走出实验室,去交流、去碰撞。

近日,她以第一作者身份完成的最新研究成果通过国际头痛学会的评审,被评为具有高度创新性与领域影响力的研究,并获全额资助,参加了在巴西举办的2025年国际头痛大会(International Headache Congress, IHC)。

图为2025国际头痛大会现场,从左到右为龚子洋、王旻艳教授、黄卓桉

“这些经历极大提升了我的科研表达与国际交流能力,也让我真实地感受到扎实的研究是可以穿越语言和国界,进入全球学术共同体的核心讨论之中。

“未来,我希望有机会推动基础研究落地、转化,去解决实际问题,真正给患者造福。”龚子洋说。

(记者:石露芸 图片提供:龚子洋)

2025年09月18日