2024年10月31日

每年,全球有超过十亿人遭受偏头痛的困扰。尽管已有多种治疗方案,但仍有近90%的偏头痛患者需要忍受持续的畏光症状。

一项由西交利物浦大学(XJTLU)生物科学系的王旻艳教授与英国利物浦大学和澳大利亚莫道克大学合作开展的研究,取得了关于畏光敏感分子基础的重要进展。此项研究突出了Src家族激酶(SFKs)在偏头痛病理生理学中的作用,揭示了性别特异性的影响,并提出了新的精准医疗预防和治疗方向。

第一作者之一,博士生黄卓桉(后排左 2),王教授的研究团队

解决偏头痛研究中的痛点

“偏头痛是一种反复发作的单侧头痛,影响着全球15%的人口,且女性患者的发病率是男性的三倍,因此它也成为了全球第二大致残原因。高达90%的偏头痛患者在发作期间经历畏光症状,并有75%的患者在发作间歇期仍感到对光敏感。”王教授指出。

王教授表示尽管目前已经存在一些治疗方案,但偏头痛的分子机制仍未被充分理解。团队的研究旨在探讨畏光敏感的分子基础,并识别潜在的治疗策略。对于SFKs在光回避行为上的拮抗作用的调查,为深入理解这些酶如何与偏头痛相关联奠定了重要基础。

偏头痛精准医疗中的新发现

研究团队创新性地提出了一种快速起效、无伤害的小鼠畏光研究模型,最小化了因压力引起的差异。利用该模型,研究人员观察到,SFKs拮抗剂能够减少雄性小鼠的光回避行为,但对雌性小鼠则无效。这一发现与三叉神经节中离子通道和激酶受体基因表达的性别特异性差异有关,可能为未来的靶向治疗提供更多信息。

王教授表示:“我们的发现为偏头痛的分子机制提供了新的见解,并展示了SFKs拮抗剂作为畏光相关疾病治疗的潜力。这强调了精准医学在解决偏头痛独特生物途径方面的重要性,尤其是在性别特异性背景下。”

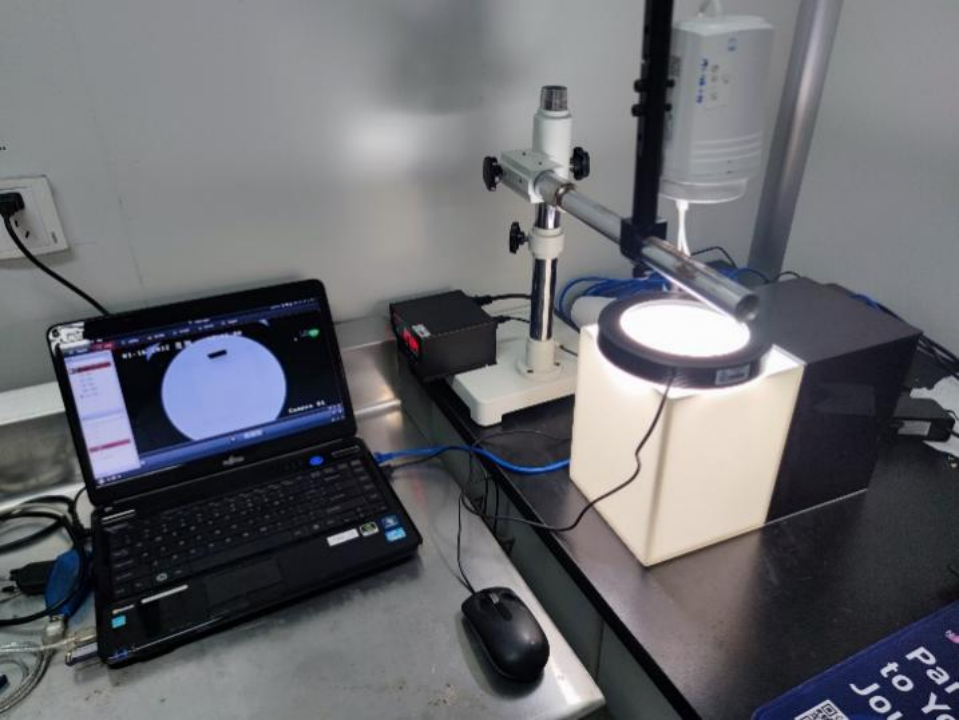

用于监测小鼠畏光行为的设备

此外,因为SFKs拮抗剂的安全性已在临床试验中得到确认,针对SFKs的治疗很可能具有重新应用的潜力,也为患者提供了经济高效的治疗选择。

据了解,此项研究的参与者还包括了西浦理学院的博士生黄卓桉和硕士生姚俊宇,以及王教授实验室的本科生,理学院合作与创新的科研环境为未来的科学家们提供了灵感。

这项题为“Src家族激酶拮抗对畏光和三叉神经节活动的性别差异影响”的研究,发表于《Journal of Headache and Pain》期刊上(Spring Nature Journal,5年影响因子=7.7),具体文章可点击这里进行阅读。

关于研究者:

王旻艳教授于2011年加入西交利物浦大学生物科学系,同时在英国利物浦大学担任名誉教职,英国利物浦大学系统分子和整合生物研究所博士生导师。她也是西交利物浦大学神经生物学研究中心负责人(西浦和王雯丽慈善基金会联合创办)。1988年,她获药学学士学位,1997年获河北医科大学药理学硕士学位,并于2004年获英国布拉德福德大学神经药理学博士学位。 在来到XJTLU任职之前,王教授曾在英国中央兰开夏大学药学院和生物医学科学学院担任讲师。此外,在2004-2008年期间,她分别在英国纽卡斯尔大学神经生物研究所和布拉德福德大学生命科学院开展博士后研究工作,她在高等教育课程设计和开发方面拥有丰富的经验,并拥有英国高等教育教学硕士学位。

王教授的大部分工作集中在偏头痛研究,重点关注偏头痛疼痛的分子机制及药物靶点的识别。同时也评估抗癫痫、缺血和糖尿病的药物。在过去的20年里,她致力于开创性研究偏头痛的病理机制。

有关她的出版物的更多详细信息,请访问链接(https://www.researchgate.net/profile/Minyan_Wang)

记者、翻译、新媒体:王璐谣

审稿:John Moraros教授、王旻艳教授

2024年10月31日