2025年07月31日

本科时,他原计划继续深造,却因收到一纸录用通知而提前走上讲台。两年后,他在工作与学习的缝隙中找到方向,把兴趣做成了一个能让学生“找回国宝”的AR课堂。

他是刘睿昕,西交利物浦大学未来教育学院数字化教育(非全日制)专业的一名在读硕士生,也是一位小学英语教师。边教书边读研,他用数字技术探索着教育创新的新路径。

一场因兴趣而生的转专业

“我原本还是想报考英语教学相关的研究生专业,但在复习过程中越来越觉得,自己对传统教育理论提不起兴趣。”刘同学回忆说。

本科老师的一句话点醒了他:“选你真正感兴趣的方向,才能走得更远。”正好,身边不少人通过西浦的线上课程掌握了数字技能,应用到工作中效果不错。这让他开始认真思考:是否可以将兴趣与教育结合,寻找更契合自己职业发展的赛道?

他仔细研究了西浦的各个硕士项目,最终选择了数字化教育专业。这个专业课程内容紧贴教育数字化转型趋势,涵盖AI辅助教学、数字课程设计等多个板块,注重理论与技术的结合。更重要的是,该项目接受跨专业背景申请,为他这样的英语师范出身者提供了转向可能。

“一年来的学习让我更清楚,兴趣真的能带来持久动力。虽然平时工作很忙,但周末能学自己真正喜欢的内容,真的很有成就感。”

他把兴趣做成了AR课堂

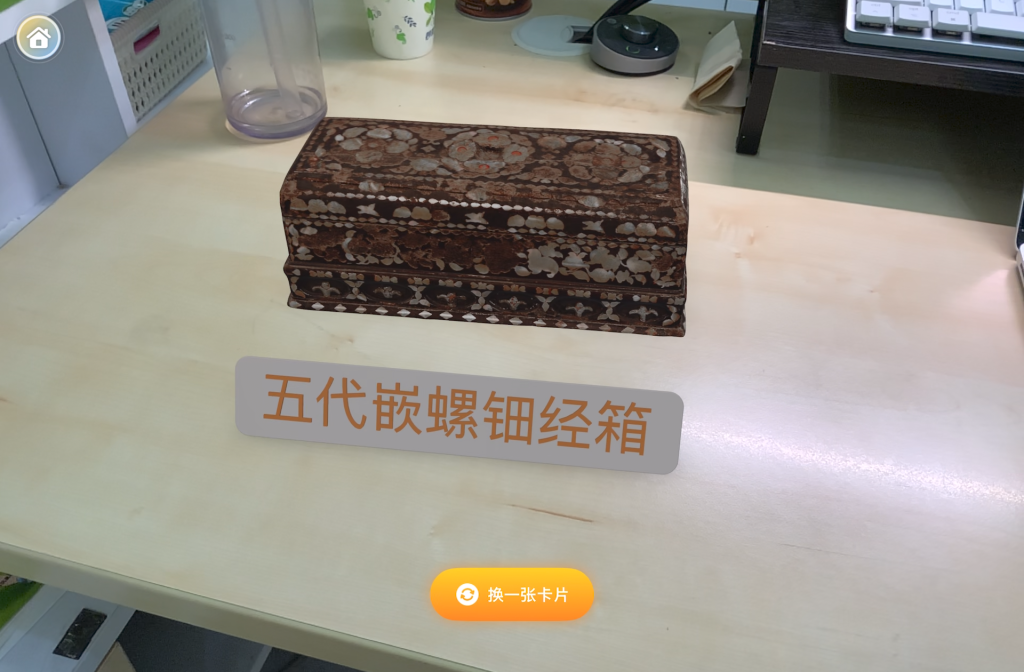

在《数字教育的设计与实践》课程中,学生需要围绕社区教育设计一节数字化课程。这个项目是本课程的核心任务之一,要求学生将数字技术运用于真实教学情境。刘睿昕和小组成员决定做一节以“博物馆国宝”为主题的低龄创意课程。

“我主要负责交互环节的设计。我希望能通过更具互动性的视觉内容激发学生的学习兴趣,所以最后决定结合AR技术来做。”

“简单来说,我们设定了一个情境:博物馆里的国宝逃跑了,需要孩子们帮助找回。”学生用平板扫描不同场景的图片,解锁三维互动内容,在游戏中学习历史文化。

教书、读研,两条路他都没落下

教书、读研,两条路他都没落下

作为非全日制学生,刘睿昕在工作日站上讲台,周末赶赴西浦线下课堂,他和几位同样在职的同学组成学习小组,平时通过网络保持沟通,互相分享课程内容、补充笔记和作业反馈。

“我们几个人都很珍惜这次读研机会,每次线下上课都提前来,课后也会在校园里走一走。”他回忆道,一次期末作业提前完成,小组正好赶上学校的新年音乐会,便一起留下来欣赏表演,感受到久违的校园氛围。

老师们的支持也给了他很多动力。“印象最深的一次是Sami老师担心我们赶不上课,专门在周六补讲,还贴心地订了披萨。李娜老师也经常在课后继续答疑、指导作业开发,即使时间已晚也十分耐心。”

“每当这些时候,我都会感到自己不是‘兼职’学生,而是真正被平等对待的学习者,是未来教育学院的一分子。”睿昕说道。

AI是他的学习好“搭子”

数字化教育专业的课程强调培养学生将新技术实际运用于教学中。在学习过程中,AI逐渐成为刘睿昕的得力助手。

遇到不熟悉的教育理论,他会先通过ChatGPT等AI工具查找解释,提前做好课程准备;在线上课程网络不佳的情况下,他尝试将课件转化为AI播客,在通勤时间进行回顾;需要制作视频作业时,他会用AI扩展脚本内容,再借助语音工具生成朗读音频,大幅节省制作时间。

“现在AI已经降低了入门门槛。不需要我们有很强的技术背景,只要愿意尝试,就能找到适合自己的工具。”他建议同学们可以从对话生成、视频制作等入手,建立初步信心,再逐步掌握提示优化和平台使用方式。“AI可以帮助我们从1到100,但从0到1的创意还得靠自己。”

未来,刘睿昕希望能继续完善自己的AR教学设计,并探索更多可视化、智能化手段与课堂教学的结合方式,把“数字化教育”真正落到实践之中。

(记者:金晓艳 照片提供:刘睿昕)

2025年07月31日