2025年08月04日

“我不是在打(零)工,我是在上班。”这句话,刘希博士和邝献文博士在访谈中听到过很多次。

说这句话的是一群被我们习惯性称为“阿姨”或“保姆”的女性,她们在城市中从事照看孩子、打扫卫生、照料家庭这样的家政工作。但对她们自己而言,这份工作已不只是谋生手段,更是她们积极实现自我价值与职业认同的一种路径。

近期,由西交利物浦大学人文社科学院的中国研究系刘希博士、媒体与传播学系邝献文博士,以及伦敦大学城市学院学者陈震博士合作完成的研究论文《成为阿姨:中国女性家政工从驯顺身体到意愿主体的转变》(Becoming Ayi: Chinese female domestic workers’ transformation from docile bodies to willful subjects)发表于国际学术期刊《性别研究》(Journal of Gender Studies)。

这项研究聚焦城市中的家政劳动者群体,探讨家政工身份认同的构建过程中,城乡、阶层、性别、年龄等不平等结构之间是如何相互叠加和强化,还有她们如何在这种结构与劳动之间,逐步建立起对职业身份和自我认同的重新理解。

在公众眼中,家政工往往被简单地贴上非此即彼的标签:要么是“顺从、认真的服务者”,要么是“需要提防的外来者”。这种简单的认知模式,不仅遮蔽了家政工作作为专业职业的复杂性,更折射出社会对基层服务者的深层偏见。但在研究团队与家政阿姨们的深入交流中发现,她们的实际境遇和想法远比社会印象中更具主动性和多元化。

研究团队做完焦点小组访谈后和家政阿姨们一起吃饭

这项研究通过长时间的田野调查与深度访谈,收集了17位在一线城市从事家政工作的女性故事。“在很多人的想象中,这些女性是无路可走才进入家政行业的,但事实上,她们中的很多人都在有意识地自主选择这个职业。”邝献文博士说,“她们大多来自农村或中小城市,年龄多在40岁以上,曾有工厂、酒店、保安等多种工作经验。进入家政行业,既是为了照顾家庭,也因为家政工作时间灵活、收入相对稳定等特点,有些甚至是出于职业发展的考虑选择进入该行业。”

“有一位阿姨原本在国企酒店做中层管理,后来转行做月嫂。她说,以前上下班卡得死,工资又低,不能陪孩子。而现在不仅能更好地陪伴孩子,还能自由安排学习和考证的时间,反而觉得生活更从容了。”刘希博士回忆道,“除此之外,她们会使用‘客户’、‘上班’这类词来描述她们的工作,其实也很能反映她们对身份的理解和建构。”

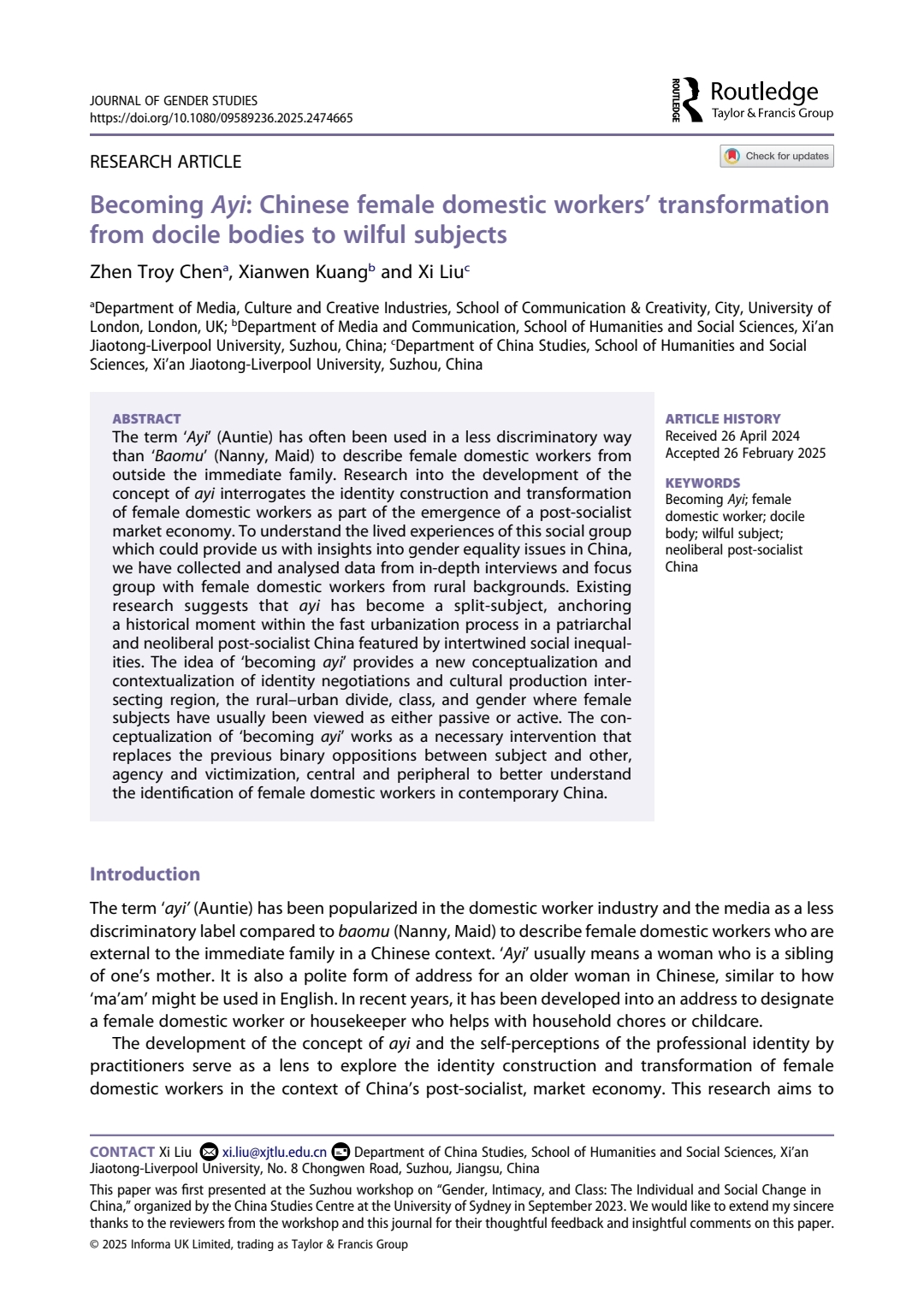

某家政阿姨培训中心育婴师培训内容

这样的语言和思维转变,并不是孤立的个案。在研究中,一些受访者会谈到她们如何主动参加培训、考取资格证,与其他“阿姨”一起交流经验、互帮互助、推荐资源,甚至开始探索职业路径的长期规划。有些阿姨因为雇主的职业背景,开始接触理财、房产,教育资源等信息,甚至因为雇主的建议而考虑投资。邝献文博士指出,这些体力劳动者并不只是“日结打工”,她们也有长远的职业规划,只是常被社会忽略了这种能动性。

家政女工总体上更偏向市场化雇佣安排制度下的身份认同。这种市场化的制度安排,参与构建了家政女工新的职业身份和社会化身份认同,也给家庭内部反抗和协商提供了物质/非物质基础和生成性空间。刘希博士分享道,有位受访者提到,她以前在家做家务不被家人当回事,但做了家政之后,家里人开始尊重她了。“她说她的劳动有了市场价值后丈夫对她的态度转变了,家庭地位也发生了变化。”收入的增长固然重要,但更深层的变化是,女性在家庭结构中的角色和权力正在发生转移。

某家政阿姨培训中心育婴师培训教室

她们的育儿观念,也在一定程度上挑战了人们对“阿姨”这一角色的传统印象。有一位来自河南农村的阿姨只生了一个女儿,并将她送入市区的一所私立学校。她说:“人活一辈子,一个孩子就够了,我就能集中资源,给她最好的。”刘希博士指出,这些女性通过自己的工作,改善了家庭内部的资源分配结构。她们更倾向于为孩子创造更好的教育条件,而不是盲目追求“多子多福”的传统观念。

但与此同时,她们在城市中建立起来的自信和尊严,并不总能延续到她们的家乡。研究发现,很多人返乡时不愿提及自己从事的是家政工作,担心被亲戚邻居看不起。“她们觉得‘做家政’在村里不体面,怕别人议论。”城乡之间在社会评价体系上的差异,让她们的身份认同处于一种微妙的张力之中。一边是现实生活中实实在在的改变,一边却是来自熟人社会的隐形否定。不过,随着家政产业的快速发展与社会认知的变化,这一现象正在改善。

邝献文博士

邝献文博士指出,过去对家政行业的研究往往强调压迫与不平等,而真正的从业者很难发声。“但我们更希望把关注点放回这些女性本身。家政是一个和其他任何职业一样的市场化的职业,都有压迫和赋能,家政从业者们有委屈,有能力,更有自己的想法和职业发展策略。

“从事家政服务的劳动者群体,与外卖骑手、快递员等城市劳动者群体一样值得学界对他们进行持续的关注。 这样的研究,不只是为了打破人们对他们的刻板印象,更有助于推动整个行业向更规范、更有保障的方向发展,也能唤起社会对劳动者的尊重,使我们每个人在生活中对他们抱有更多的理解和尊重。”邝献文博士说道。

刘希博士

“大家其实都生活在类似的结构性压迫里。”刘希博士补充道,“我们每个人都也可能会遭遇各种形式的偏见和歧视。她们如何处理这些问题、建立起对自己的身份理解和自我认同,其实对我们每个人也都有启发。”在她看来,阿姨们展现出的是一种在缝隙中寻找空间的智慧,是对家庭、对自我、对尊严的持续争取。她希望通过这项研究,让更多人意识到,那些被我们称为“阿姨”的人,正在用自己的方式,悄然重构社会对劳动者身份和女性角色的想象。

(记者: 顾已一 图片提供:刘希)

2025年08月04日