2025年11月05日

在量子计算的时代脚步日益临近之际,谁能为我们的信息安全撑起“下一代密码防线”?

近日,美国国家标准与技术研究院(NIST)举办的第六届后量子密码(Post-Quantum Cryptography,简称PQC)标准化大会上,西交利物浦大学数学物理学院院长、后量子迁移交叉学科实验室主任丁津泰教授受邀作学术报告,展示了团队在“格密码评估”和“多变量签名”方向的最新突破成果。

这场大会是全球密码学界的风向标,来自学术界、工业界和政府机构的专家齐聚一堂,围绕量子时代的信息安全标准展开探讨。丁教授的报告聚焦于两个关键问题:如何让新一代加密算法“跑得更快、用得更省”,以及如何在速度与安全之间找到平衡。

把“能算”变成“算得快、算得省”

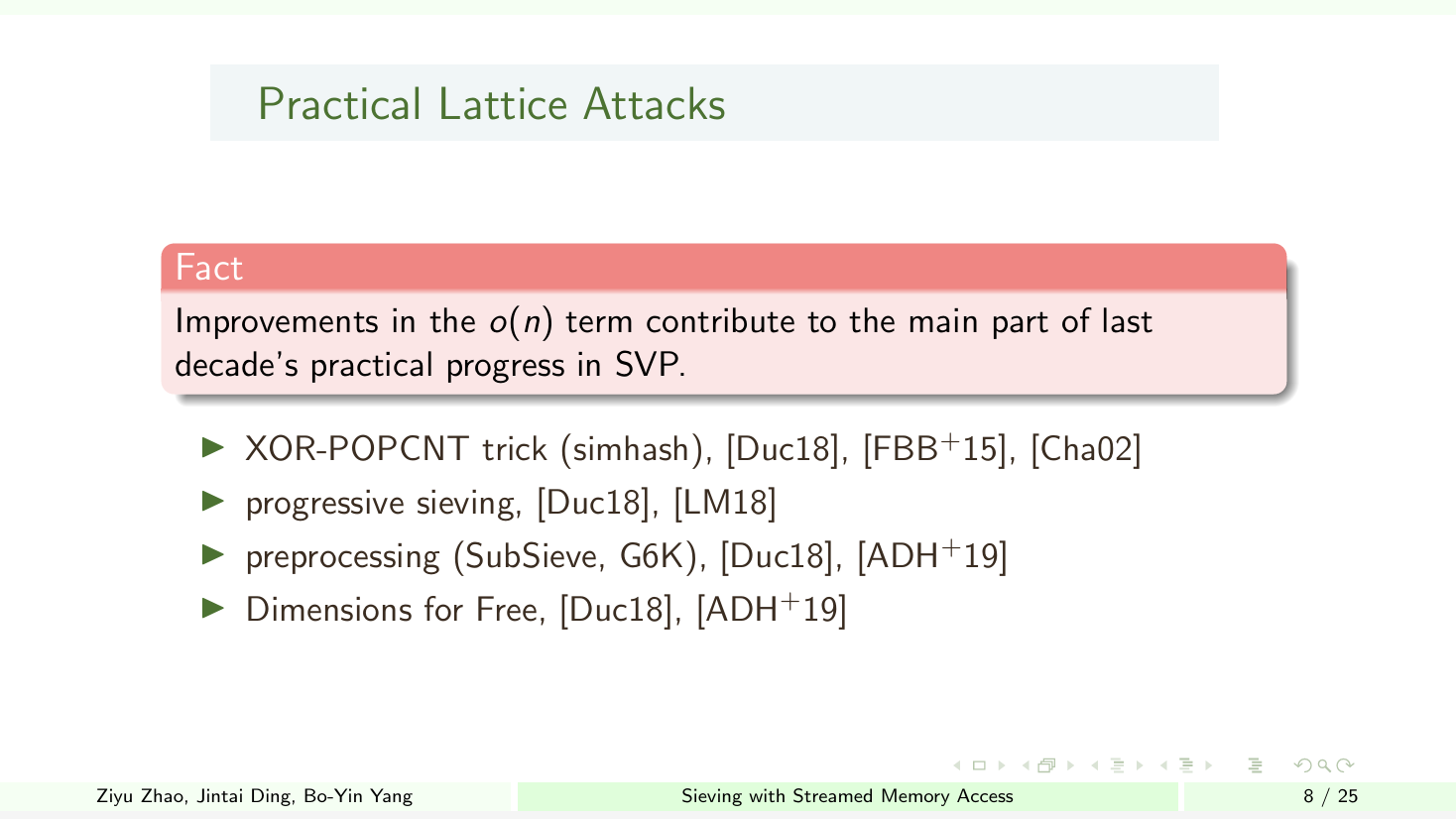

在现代加密体系中,有一个决定安全性的数学难题——最短向量问题(Shortest Vector Problem, SVP)。它可以形象地理解为:在一个由无数点组成的高维“网格”中,找到离原点最近的那一个点。维度越高,搜索的难度就越大,也就越安全。

过去,研究者虽然能“算出”这个点,但在更高维度时会被“内存墙”卡住——运算太慢、耗能太高,工程上根本跑不动。丁津泰教授团队提出了一种全新的计算思路:不再“漫无目的地随机找”,而是把庞大的数据拆分成更小的单元,在计算机的高速缓存里分层、有序地处理,尽量减少对慢速内存的依赖。

这一思路大大提高了效率。团队在同等硬件条件下实现了更快、更稳定、更节能的运算性能,并刷新了国际“200维SVP挑战”的公开纪录。这意味着,在未来的密码安全评估中,我们不只看“能不能算”,还要考虑“算的代价”——包括时间、能耗和资源成本。

“后量子密码的安全不仅取决于数学难度,更取决于攻击者能否在有限资源下完成计算,”丁教授在报告中指出,“我们希望通过优化算法,让评估更贴近真实世界,而不是停留在理想化的假设上。”

让数字签名更快,也更安全

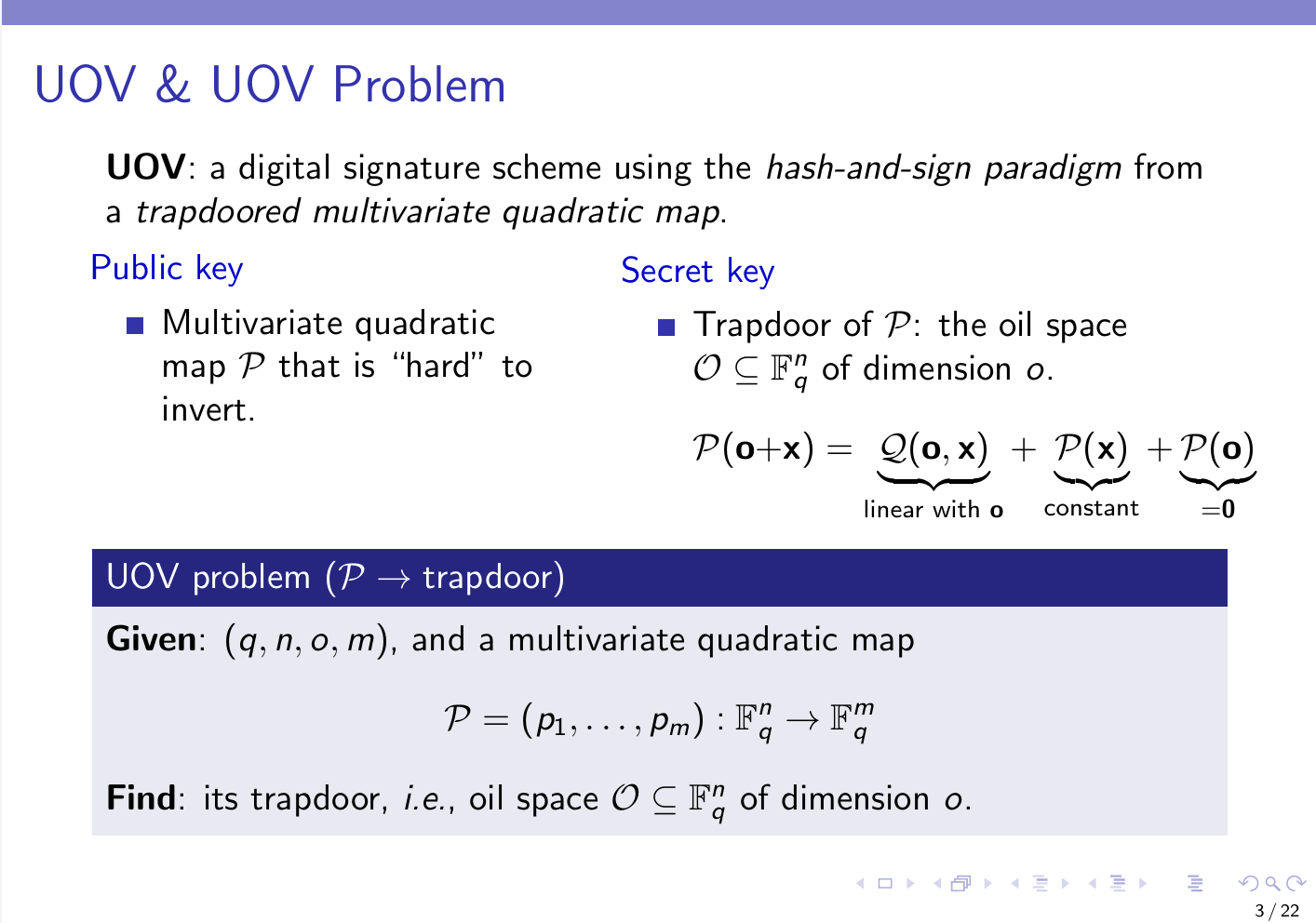

除了“加密”,信息安全的另一支柱是“签名”——它就像一枚电子印章,能证明“这条消息确实来自你”。丁教授团队分享了他们对一种名为UOV(不平衡油与醋)的签名算法的最新优化成果。

形象地说,UOV把变量分成“醋”和“油”两类,先固定“醋”,再计算“油”,生成签名。而破解者因为没有“配方”,无法逆向推出原始信息。

UOV的优势在于速度快、密钥和签名体积小,非常适合需要高并发处理的应用场景,例如金融交易或区块链系统。然而,随着研究的深入,学界发现某些高安全级别参数下的UOV可能受到新型代数攻击。对此,丁教授团队提出了改进版参数方案,在不明显牺牲速度与存储空间的前提下,重新稳固了算法的安全边界。

从理论到应用:为未来标准铺路

这两项研究,一个关注“性能”,一个关注“安全”,共同回应了后量子密码标准化中最关键的两个问题——能否在现实系统中运行,以及能否抵御未来的攻击。

“基础研究的最终目标,是让算法真正走向实践,”丁教授总结道,“只有当它被嵌入系统、服务社会,才算真正完成了从数学到安全的迁移。”

(记者:刘沁茹)

2025年11月05日