2025年11月04日

“粉丝文化变迁” 研讨会探讨粉丝群体的创作权力转移。

在10 月 17 日于西交利物浦大学人文社科学院举办的 “流变中的粉丝文化” 研讨会上,国内外研究者和创作者一致认为当前文化创意产业的重心正由企业向粉丝群体转移。与会者表示,粉丝群体的角色已从被动受众向主动生产者转变,从而深刻影响产业格局。

本次研讨会为期一天,分为两个部分:上午举行的学术论坛和下午举行的业界论坛。

Luk Van Mensel博士

在开幕致辞中,人文社科学院副院长Luk Van Mensel博士强调,此次活动的独特价值在于搭建学术研究与产业之间的桥梁、促进未来的合作。

Michael Prieler教授

人文社科学院媒体与传播学系副系主任Michael Prieler教授在欢迎致辞中表示:“粉丝不再仅仅是观众,他们已成为文化参与者。创作者与消费者之间的传统界限已重大转变。”

本次研讨会的主题与内容主要来自即将出版的学术论文集《亚太地区的跨文化媒体粉丝》(Bloomsbury出版社,2026年)。在上午举行的六场学术演讲中,研究者们分享了关于跨文化偶像选秀节目、乒乓球粉丝文化、汉服复兴运动及翻译社群等多个方面的研究成果。

胡婷婷博士

该书由研讨会组织者、媒体与传播系助理教授胡婷婷博士主编。她表示:“这是首部聚焦亚太地区粉丝研究的学术著作,汇集了来自澳大利亚、新加坡、中国、印度尼西亚等亚太地区国家的青年学者。” 她认为,“该书的核心目标是打破粉丝研究领域传统以西方为中心的视角。”

与会学者们的观点印证了多元文化领域内的权力转移。美国俄亥俄大学博士生刘悦以偶像选秀节目为例,分析了现代粉丝文化的跨文化属性。她发现,“粉丝为外国选手发声并非出于政治反抗,而是源于深层情感联结,这为构建世界主义想象创造了空间。”

王宁馨博士

“传统的数字重塑” 是本次研讨会的另一核心议题。香港中文大学(深圳)助理教授王宁馨博士分享了她关于汉民族传统服饰(汉服)的民族志研究,将汉服复兴现象定义为 “平台怀旧” ,考察汉服粉丝如何通过抖音等数字平台重塑传统文化。

李晓蒙博士

上海外国语大学助理教授李晓蒙博士通过对旅居英国的中国女足视频博主的观察发现,这些博主肩负着 “双重责任”:既要向英国本土粉丝证明内容的真实性,又要向国内线上观众展现文化归属感。

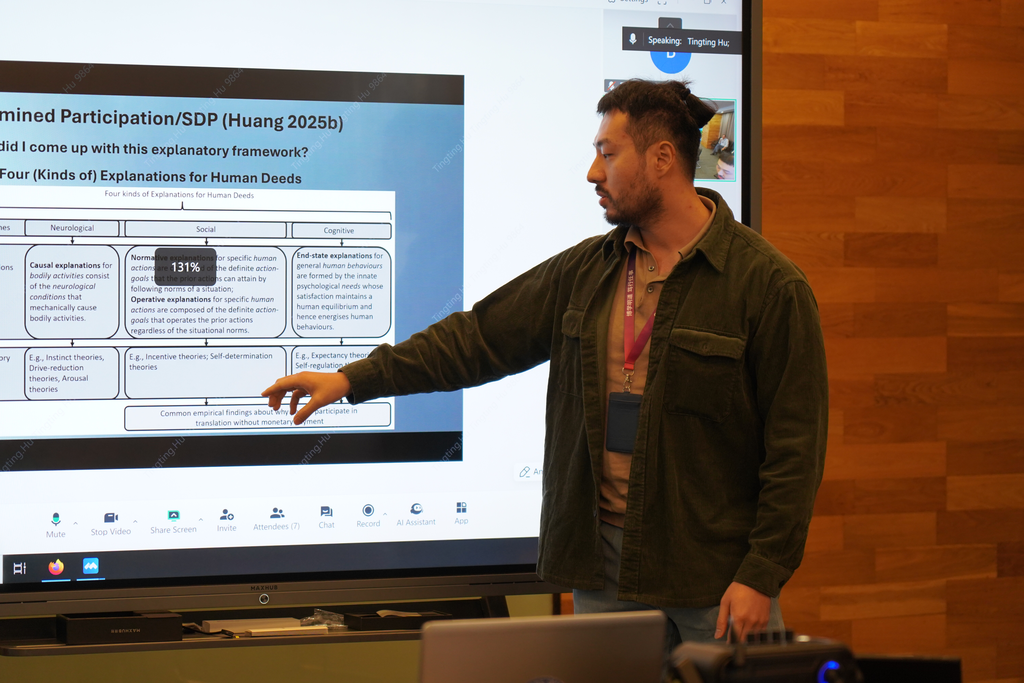

黄博一博士

西交利物浦大学文学与翻译系助理教授黄博一博士结合翻译理论,分析人们怎样通过无偿翻译满足自身尚未实现的心理需求,如认同感、同理心和自主性,并将翻译视为一种调节心理健康的方式。

吴舫博士

上海交通大学副教授吴舫博士表示,粉丝正通过积极构建实体社区对抗数字疲劳。仅在上海,每月就有 “超过 200 场由粉丝自发策划的线下活动”。她表示:“面对平台‘数据热’与监管限制,粉丝们正在打造实体避风港。”

崔迪博士

复旦大学副教授崔迪博士指出,2013 年至 2023 年的十年堪称乒乓球粉丝文化的 “黄金时代”。正是在粉丝文化的推动下,乒乓球运动从国家主导的体育项目转变为商业热点的 “主要驱动力”。同时他也注意到一个矛盾现象:官方既时常谴责 “饭圈乱象”,又在利用粉丝经济推动商业化浪潮。

学术论坛与会学者合照

下午的创作者论坛汇集了四位杰出媒体从业者,包括小说家、剧作家、游戏设计师及人工智能平台开发者。他们的分享从实践层面印证了学术小组的观点,并重点介绍了粉丝互动、协作创作、以受众为中心的跨媒介创意等实践模式。

楚惜刀

知名小说家、网络剧编剧楚惜刀以《盗墓笔记》为例,介绍了粉丝群体向共同创作者转变的强大趋势:这部作品从粉丝创作的同人小说发展成为商业价值达200亿的 IP 帝国。她坦言:“在哔哩哔哩等平台上,粉丝不再只是观众,而是联合创作者。” 她强调,实时反馈与二次创作可以直接影响叙事走向并创造价值,“创作者与消费者之间的界限已在协作中消失”。

顾闻

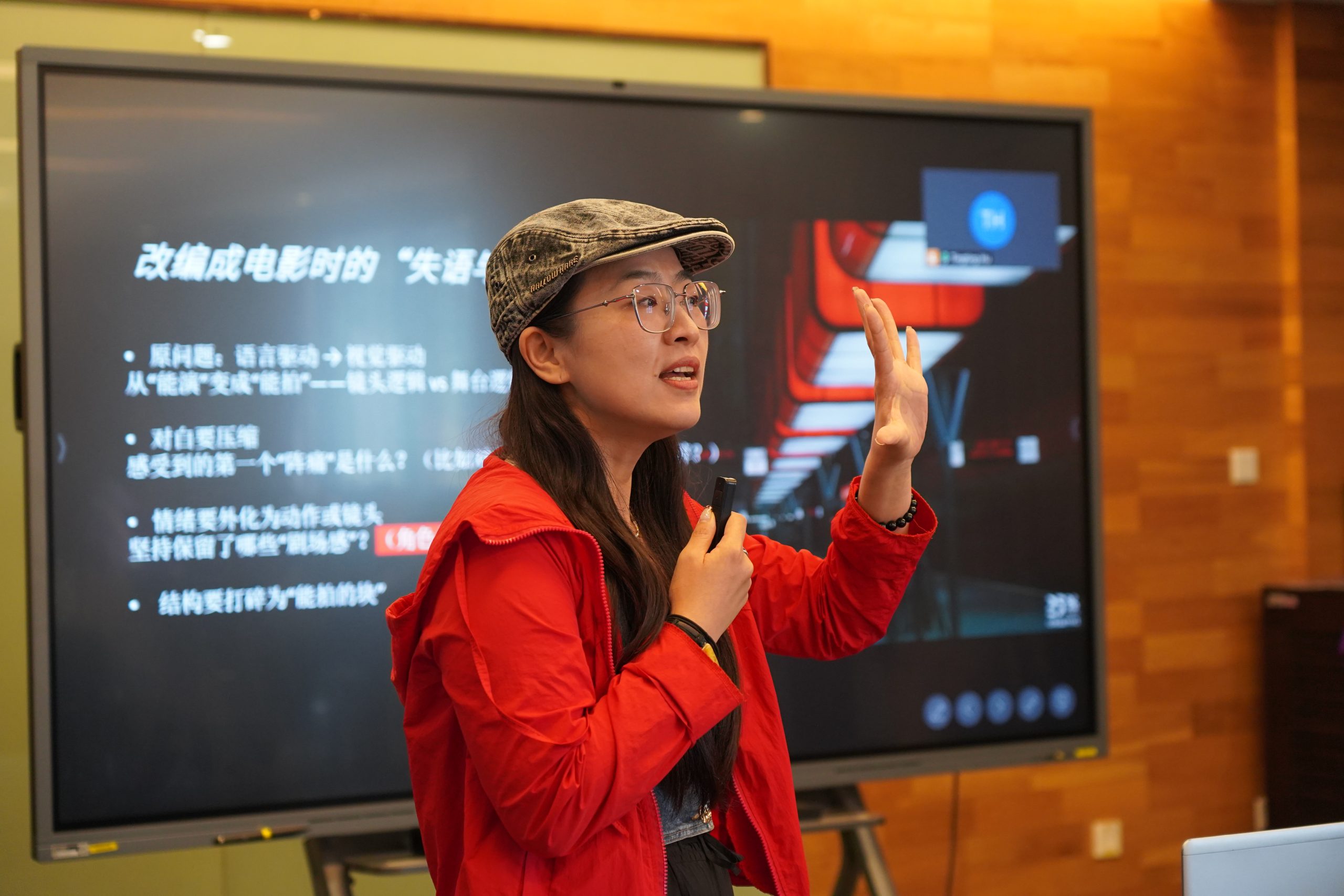

顾闻

剧作家、制片人顾闻指出,剧本(如她参与创作的电影《姆兰河那边》)从未真正 “完成”,因为在拍摄过程中,导演、演员甚至天气条件都会让剧本发生改变。她将剧本描述为 “在不同媒体中重获新生的鲜活能量”,并建议创作者拥抱不确定性,同时保持自身声音。

在研讨会前的采访中,顾闻分享了自己多元的国际背景与多领域职业经历对创作的深刻影响。她表示,跳出自我视角、接纳多元观点不仅能让作品更具同理心,还能让人学会接受不完美,这是她最宝贵的创作成长。

李麟阁

独立游戏开发者李麟阁进一步探讨了粉丝主导创作的全球化维度。他认为,真正的跨文化表达源于 “信念而非符号的堆砌”,并将独立游戏定位为重要的文化实验载体,能够培育出极具忠诚度与归属感的玩家社群。

张欣颖

MosuMosu 平台创始人张欣颖指出了平台设计中的核心差异:日本用户更看重效率与版权保护,而中国用户则将 “社交互动与去商业化” 置于优先地位。

回顾本次研讨会,胡婷婷博士表示:“粉丝社群是一个动态、充满活力且复杂的群体,既体现出反抗精神与创造力,也存在不为人知的阴暗面。” 她认为,要真正理解粉丝社群,就必须紧跟其发展步伐,并运用批判性思维进行分析。

胡婷婷博士相信,本次研讨会开启了更为广阔的合作前景。除了即将出版的学术论文集,她还将本次研讨会的基础上继续在西交利物浦大学推动产学合作。

英文原稿作者:VALERIA A. GALVAN SOTRES

中文翻译:奚江月

祖司泓对本次报道亦有贡献

西交利物浦大学媒体与传播学系学术新闻团队 供稿

摄影:钱晨馨、温婧翎

编辑:张冀煜 顾已一

2025年11月04日