2025年11月10日

在结束不久的IEEE TCBD CyberC国际大数据竞赛中,西交利物浦大学国际商学院本科生罗淇木与徐睿希,在数学物理学院赵忍博士指导下,从众多参赛者中脱颖而出,荣获二等奖。

从左至右依次为:徐睿希、赵忍博士、罗淇木

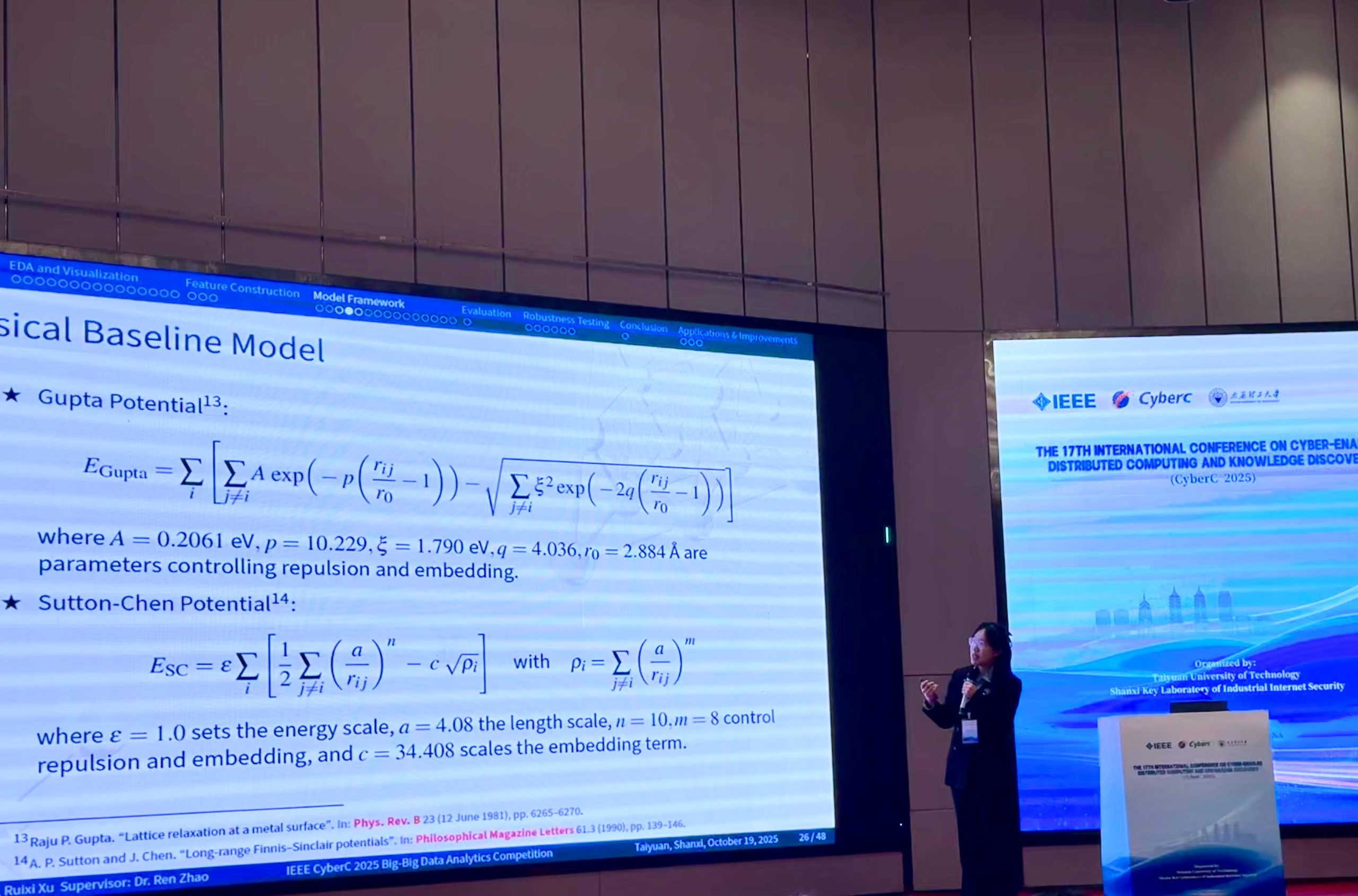

本次竞赛由IEEE TCCC与IEEE TCBD CyberC联合组织,聚焦材料科学中的实际难题:在给定999种金20团簇结构的基础上,预测其能量分布,并识别最稳定的结构形态。金属团簇是由少量原子聚集而成的微观颗粒,是连接原子与宏观材料的关键桥梁。其能量越低,结构越稳定,性能也越优越。想象一下,你不是在研究一栋大楼,而是在研究组成大楼的最小、最独特的乐高积木。

传统研究中,科学家通常采用密度泛函理论(DFT)进行计算,但该方法耗时耗力,成本高昂。竞赛鼓励参赛者利用数学建模、机器学习或深度学习等方法,实现“以更低成本达到与DFT可比较的精度”的目标。

“不要只看数据,先看懂数据”

在赵忍博士的指导下,学生们没有直接陷入复杂的方程,而是先去“认识”数据。

赵博士指出,很多初学者拿到数据就像拿到一个“黑盒子”,输入数据然后直接生成模型,但他们不知道模型是如何工作的,也无法解释结果。

徐睿希和罗淇木团队突破了这种局限。她们首先利用 Python 等工具对 999 种金团簇形态进行了深度可视化和结构分析。

“我让她们先把典型的金团簇结构画出来,直观感受它们的几何对称性和旋转不变性。只有当你认识了这些数据形态和结构,你才能知道你正在对谁进行分类和建模。”

正是在这一过程中,学生们发现了结构中隐藏的规律:有的形似电线杆,有的像警徽,有的则具轴对称特征。“这些发现激发了他们的兴趣,也让他们意识到,理解数据形态是建模的第一步。”

可视化动图、图神经网络与AI辅助学习

团队利用Python对999个团簇结构进行了系统可视化,并绘制出动态旋转图,使抽象原子结构变得直观可感。“别人展示的是静态图,我们的是动图,视觉效果更好,也更能体现结构变化。”赵忍博士说。

在模型选择上,她们以图神经网络为主要框架,比较了多种经典方法与自提方法,并借助AI工具进行文献检索与算法优化。“AI帮助我们快速梳理领域内的经典方法,但我们每一步都要验证出处、辨别幻觉,不能盲目依赖。”罗淇木回顾说。

徐睿希补充道:“我们从AI那里获得灵感,但最终还是要结合自己的理解去调试、去实现。”

不止于奖项,更是能力的沉淀

这个团队最初是在大一时加入了赵忍博士的微积分班。她们不仅学习认真,更表现出了对 “数学如何应用于现实世界”的浓厚兴趣。这种兴趣将她们带入了赵博士指导的SURF项目,连续两年探索前沿课题,如基于神经网络的自适应数值方法,基于 Transformer 模型的外汇波动率预测等。

对罗淇木与徐睿希而言,竞赛只是成长路上的一个节点。此前,她们已在花旗杯、全国大学生数学建模竞赛等多项赛事中屡获佳绩,并在国际期刊上发表论文。赵忍博士指出,这类项目驱动的学习方式,锻炼的不仅是科研能力,更是“表达、协作与判断力”。

“比赛只是载体,重要的是她们在过程中真正提升了独立思考、协作和创新的能力。”他表示。

据悉,CyberC竞赛是国际大数据会议的重要组成部分,旨在推动数据科学与实际应用的结合。本届赛事共吸引全球三十余支队伍参与,该团队是少数全部由本科生组成的获奖队伍之一。他们的成功充分彰显了:跨学科的好奇探索、导师的悉心引领与研究导向的科研环境三者如何相辅相成,共同点燃卓越的科学创新火花。

(记者:刘沁茹 图片提供:赵忍)

2025年11月10日