2016年11月28日

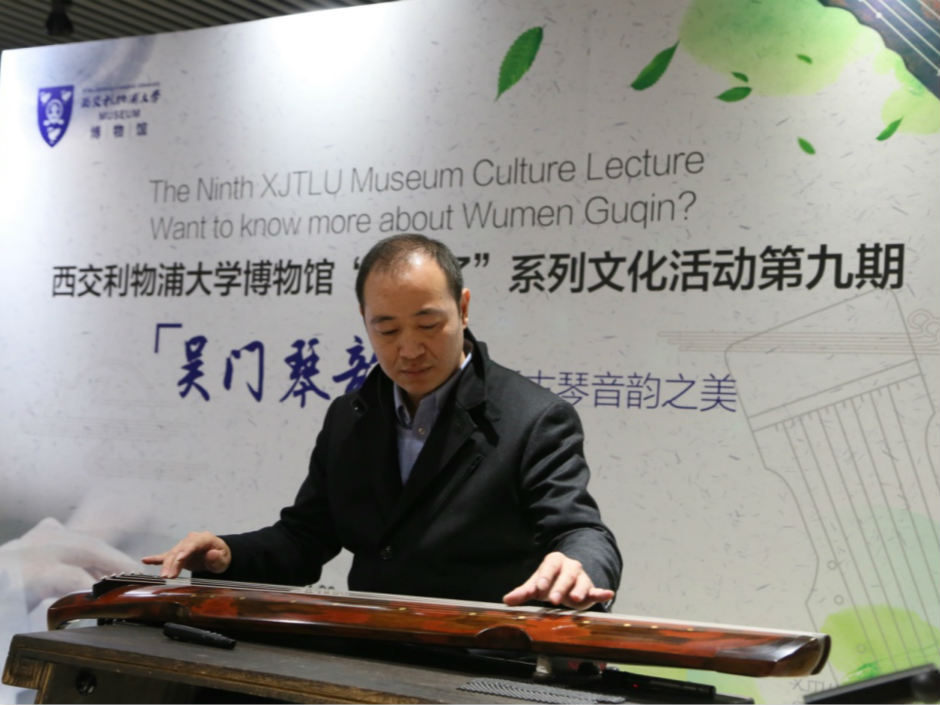

11月23日,知名古琴演奏家走进西交利物浦大学,与西浦师生共享古琴音韵之美。

“吴门琴韵”是西浦博物馆“开谈了”系列文化活动的第九期。此次特别邀请了吴门第四代琴人、中国昆剧古琴研究会会员、中国民族器乐学会古琴专业学术委员会理事、吴门琴社副社长吴明涛先生和中国民族器乐学会古琴专业学术委员会会员、吴门琴社副秘书长杜冬英女士,与西浦的师生共享古琴音韵之美。

一曲悠扬的《忆故人》吸引了全场观众的注意力,在这唯美的琴音中,吴先生开启了他的讲座。讲座共分为两个部分,前半部分吴先生讲述了古琴源远流长的历史文化与吴门琴派的历史发展,后半部分则介绍了几张有名的古琴。

通过诙谐幽默的语言和一些生动有趣的小故事,吴先生在观众面前铺陈开了古琴近三千年的历史,介绍了古琴由五弦到六弦到七弦的变迁故事。

“古琴的外形是切合人的身形而制成,并暗合了阴阳之法。”吴先生说。

通过对祖爷吴兰荪与祖父吴兆基的介绍,他为观众讲述了吴门琴派的发展,其中吴家藏琴轶事、吴兆基与日军之间的故事更是让观众感受到了老一辈雅士对琴的珍爱与对国家的忠贞。

在讲座的中间部分,杜冬英女士为我们演奏了《秋塞吟》与《渔樵问答》,铮铮琴音将琴曲中蕴含的故事生动的传达到观众的耳中,观众的情绪随着杜女士指尖的琴律百转千回。

最后一曲琴箫合奏《梅花三弄》,尽管没有金庸小说中的圆月当空,美酒作伴,观众也在琴音中醉了,为那“轻拢慢捻抹复挑”而醉,更为琴曲中梅花坚强无畏的精神而醉。

在讲座最后的互动环节,一些乐器爱好者询问吴先生从文化的角度,西洋乐器与东方乐器有何区别,并由此引出如何传承与创新古琴艺术。

吴先生表示文化是共通的,但是每一个文化都有自己的民族性,古琴也不例外。而对于古琴艺术的创新,吴先生表示古琴的创新是要有积累的,现今很多对古琴的创新都是将不同风格的琴曲进行简单的拼接,这并不是创新。

“古琴的创新更多的是与自己的人生际遇相关,在经历人生风雨之后,自会形成独树一帜的风格。”他总结说。

(供稿:西浦博物馆 编辑:寇博)

2016年11月28日

相关新闻

聆听最美的声音 评弹大师走进西浦博物馆

4月27日,西交利物浦大学博物馆“开谈了”系列文化活动第七期“苏州评弹:聆听最美的声音”举行,活动特别邀请了著名评弹表演艺术家袁小良与西浦师生展开了一次别开生面的吴...

阅读更多

韵律清美,沉鱼出听——一场与苏州吟诵的美丽邂逅

“红豆生南国,春来发几枝,愿君多采撷,此物最相思。”一首韵律清美的苏州吟诵久久回荡在西交利物浦大学博物馆内,人们沉醉其中,细细品味着吴侬软语的魅力。为我们带来...

阅读更多

走进西浦博物馆 品读园林古韵

9月23日,西交利物浦大学博物馆举办了第八期“开谈了”系列文化活动,本次活动的主题围绕“园林”展开,特别邀请了园林研究知名专家、苏州大学文学院曹林娣教授,带领西浦师...

阅读更多

如花美眷,似水流年:在西浦博物馆与昆曲相遇

“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院。”一曲悠扬将我们从西交利物浦大学现代化的博物馆穿越回13世纪南宋一处充满古典中国美学...

阅读更多